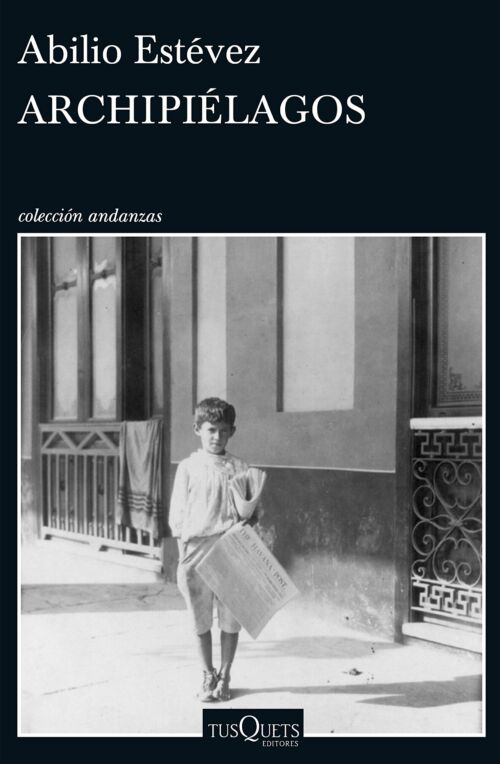

Resumen del libro:

Agosto de 1933. En Cuba tienen lugar los sucesos que más tarde se conocieron como «La revolución del treinta». La isla entera contra un presidente autoritario: el general Gerardo Machado. Cuando la situación se hizo insostenible, el presidente huyó en avión hacia las Bahamas. La víspera, un muchacho llamado José Isabel (quien, ya viejo, escribe la historia de los tres días anteriores a la huida de Machado) es testigo del asesinato de un joven en un pantano cercano a su casa. José Isabel vive en las afueras de La Habana y con él conviven en un caserío una serie de personajes que se preparan para las consecuencias del fin del Machadato y que, al mismo tiempo, recrean en la memoria sus vidas desde la Guerra del 95, contra España, hasta el presente de 1933.

En aquellos años…

En aquellos años mi conocimiento del mundo provenía de las novelas, los mapas, los álbumes de cigarrillos, ignoraba, sin embargo, cómo tenían lugar los verdaderos desastres. Aunque sabía o creía saber que en mi pequeño mundo los acontecimientos ocurrían siempre de manera peligrosa. Debo comenzar, pues, hablando de aquel viernes en el que habían tenido lugar tres sucesos importantes. O para hablar con justeza: un hecho que debiera ser feliz, un contratiempo y una desgracia con todas las de la ley. Era agosto. Será banal insistir en que hacía calor. El aire se estancaba en algún punto del norte. Un vacío apestoso fijaba cada cosa en su lugar. Habían llegado los días infernales, los de la canícula, días hirvientes que daban paso a noches que despedían el mismo malardor hediondo de los otros días hirvientes. Dejábamos de lado cautelas, peligros, delicadezas. Olvidábamos las cosas sabias y ni siquiera teníamos la inconsciencia del olvido. Quedábamos al pairo, como habría dicho un personaje de Salgari. Tiempo de letargo, ansiedad y desconfianza.

Yo estaba allí, echado sobre la hierba, entre la hierba, recostado en el tronco de una yana, y respiraba el aire estático con olor a tierra podrida. Sudaba. Me dejaba picar por los mosquitos, nada se podía hacer contra ellos. Se podría haber dicho que esperaba algo. También que desesperaba, si la palabra no hubiera sido demasiado provocadora. Escuchaba ranas y sapos que saltaban al agua. Ahí estaba el siseo de la maleza, los jubos, el vuelo de un gavilán (debía de ser el mismo que se acercaba a casa por las noches); en algún momento aparecieron los cocuyos.

¿Qué me había inquietado tanto? Con lo peligrosa que se había vuelto la vida, por qué me levanté en medio de la noche, salí de casa y seguí (casi sin saber cómo) el atajo que dejaba atrás la casa de Libertad Peña, se torcía al otro lado de la antigua línea del ferrocarril para bordear placeres donde malvivían (como nosotros) perros, gatos, chivas sin dueño, incluso un burro que sí lo tenía y que parecía un animal disecado; y seguir hacia la vinagrera, pasar la capilla de Creto Congo (que en realidad es de Teo Martinica), el atajo que trepaba entre piedras, hierbas malas, hacia ese charco que llamábamos el monte, el pantano, incluso a veces, con campechano optimismo, la laguna. Yo era de los optimistas que la mayoría de las veces decía «la laguna». Desanduve el camino. Nunca había estado solo allí, mucho menos de noche. En la oscuridad el pantano podía ser más tenebroso que el cementerio de los Cimarrones, y mira que el cementerio provocaba desasosiego con las crucecitas mal hechas y la ceiba gigante que debía de estar ahí desde el inicio del mundo, y cuyas raíces estaban siempre repletas de ofrendas. Los más viejos atestiguaban que se veían luces azulosas que subían y bajaban por los troncos de los árboles, que después de alguna tormenta podías toparte con los héroes muertos del regimiento Goicuría, aquellos que habían combatido bajo las órdenes de Baldomero Acosta. Nunca nos tomábamos el trabajo de preguntar por qué estaban seguros de que los aparecidos pertenecían al regimiento Goicuría. El susto aceptaba: no solía preguntar. También decían, por las noches, que es cuando se dicen esas cosas, que se había visto deambular el alma en pena de Manengue Jiménez, el hijo menor de Fermina. Hasta la propia madre del muchacho, semejante ella misma a un alma en pena, sostenía haber visto a su hijo Qué lindo, qué feliz y qué lindo, carajo, la muerte le sienta bien, decía por lo bajo, con voz de letargo, y recalcaba con ojos cerrados, las manitas unidas sobre la panza, como si rezara, que el pantano era un rincón sagrado. Los muertos que dejan ver por allí sus resplandores están santificados, son espíritus libres, sin manchas, henchidos de luz, bendicen el pantano con su presencia. Sonreía entonces y la sonrisa intimidaba y yo me decía que estaba loca. Y como si leyera mi pensamiento, me miraba y proclamaba que estaba lista para unirse con su hijo y ser, como él, otra luz entre los troncos de las yanas.

…