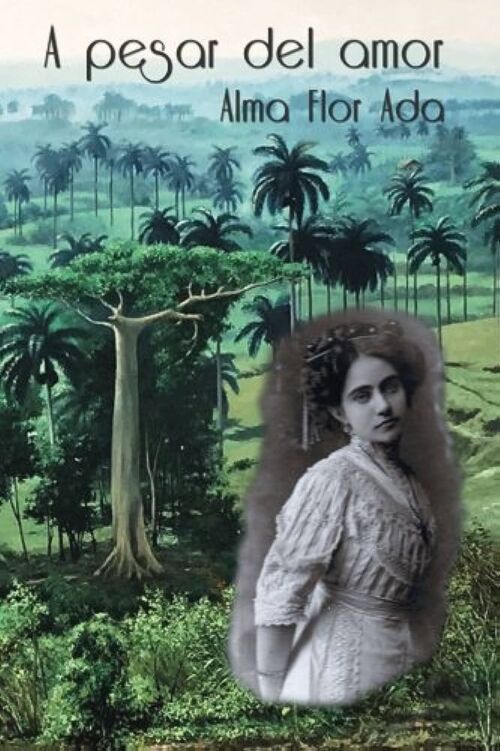

A pesar del amor

Resumen del libro: "A pesar del amor" de Alma Flor Ada

En “A pesar del amor” de Alma Flor Ada, somos testigos de un viaje apasionante a través de cuatro generaciones de la familia Salvatierra, en el contexto fascinante de Cuba entre 1868 y 1936. Esta novela cautivadora, rica en sensualidad y romanticismo, teje una intrincada trama de nacimientos y muertes, amores y desamores, todos entrelazados con los acontecimientos históricos de la exuberante y racialmente diversa tierra cubana.

Con una prosa sencilla pero profundamente evocadora, la autora nos sumerge en un relato que captura tanto el sabor del Caribe como los sentimientos de sus entrañables protagonistas. En medio de un telón de fondo histórico que abarca la lucha del pueblo cubano por su independencia y la influencia de Estados Unidos, Alma Flor Ada nos sumerge en la vida social y cotidiana de personajes inolvidables.

“A pesar del amor” es una obra que trasciende las páginas, llevándonos a través del tiempo y el espacio para explorar las pasiones y los desafíos que moldearon a una familia a lo largo de generaciones. Con maestría, Alma Flor Ada teje una narrativa que cautiva los sentidos y el corazón, recordándonos que el amor perdura a pesar de las adversidades, y que la historia se entrelaza con las vidas de aquellos que la protagonizan. Una obra que deja una impresión imborrable en el lector, recordándonos la riqueza de la vida y la importancia de las conexiones humanas a lo largo del tiempo.

Primera parte

I

Al combate, corred, bayameses,

que la patria os contempla, orgullosa,

no temáis una muerte gloriosa

que morir por la patria es vivir.

Himno nacional cubano

La araña se balanceó en el largo hilo viscoso que colgaba del techo del bohío y Serafina lanzó el alarido que, contenido, tenía dentro desde hacía varias horas. Mientras sudaba, aferrada a la tosca sábana que a ratos se metía en la boca y mordía, había acallado el grito por temor a que pudiera delatar la presencia del rancho mambí a cualquier destacamento de la caballería española que acertara a pasar cerca. Y esperaba en solitario silencio el regreso de su hermana Genoveva que había salido en busca de una guajira con fama de curandera y buena partera. Pero si había sido capaz de acallar el dolor, cuchillo mohoso y sin filo que le cortaba la cintura, la repulsión y el temor que le producía el negro cuerpo peludo que se descolgaba del techo de horcones ahumados y guano hirsuto, había vencido toda su resistencia.

Cuando oyó su propio grito quedó muda y sobresaltada. La araña se retiró de nuevo, recogiendo el hilo que antes había ido soltando, y desapareció entre las pencas del techo de guano. Serafina sintió el sobrecogimiento del silencio. Era como si su voz hubiera acallado todos los ruidos del campo: el parloteo verde de las cotorritas que alborotaban la mata de guayaba, el zunzún revoloteante de las abejas en los apretados coralillos y el incesante rechinar oculto de las chicharras. Hasta el ronco croar de las ranas toro entre las piedras del río cercano parecía haber sido sofocado, como si su grito hubiera abierto paso a un silencio total. Un silencio caluroso que envolvía el campo en profundidad telúrica, devolviéndolo a su origen primario de selva impenetrable y bosque eterno, hasta que lo quebró el martilleo intruso del galope de un caballo, inicialmente ahogado por las hojas y la yerba, luego seco sobre el batey de tierra apisonada.

El hombre que apareció en el umbral, silueta oscura contra la luz del mediodía, guayabera suelta sobre el cuerpo emaciado, sombrero de guano sombreándole la cara curtida, traía, colgadas de una mano, un par de gallinas atadas por las patas con una pita de guano trenzado.

—Se las manda don Fernando —le dijo sin mirarla, como si no quisiera ver el bulto que levantaba las sábanas como una tienda de campaña, ni el sudor en la frente de Serafina, ni la contracción de sus labios finos, desaparecidos en el esfuerzo de acallar otros gritos.

—Máteme la araña que está ahí —dijo ella, señalando el techo de guano. —No me quiere dejar parir en paz.

Cuando Genoveva y la comadrona llegaron por fin, las gallinas, atadas todavía la una a la otra con la trenza de guano, picoteaban restos de arañas, escarabajos, cucarachas y grillos que el hombre había hecho caer de sus escondrijos en el techo del bohío al golpearlo con un palo tratando de matar a la araña; Serafina sudaba bajo la gruesa sábana con la que se había tapado la cabeza por si acaso alguno de los bichos le caía encima; el hombre estaba recostado contra uno de los horcones del bohío, con un cabo de tabaco apagado en la boca, hasta ese momento inseguro frente a la decisión de dejar sola a la parturienta o tenerse que enfrentar con algo ante lo cual no sabía qué hacer, algo que le aterraba más que los fusiles españoles; y la criatura empezaba a asomar un puñado de pelo entre las piernas de su madre.

Así nació Isabel, la primera de las criaturas que dio a luz Serafina en el bohío escondido en la espesura del monte. Y así como la guerra se extendía y se engarzaban año tras año de lucha sin tregua, Serafina siguió teniendo hijos en la manigua.

Y aprendió a convivir con las arañas, los escarabajos y los grillos. Perseguía a las cucarachas y las aplastaba sin recelo con el tacón de sus botines diminutos. Sólo le guardaba miedo a los alacranes. Genoveva que era alta, enjuta y recia como las palmas reales que bordeaban las guardarrayas, mantenía un par de tenazas siempre al rojo vivo entre las ascuas del fogón y cada mañana al despertarse y cada noche antes de irse a dormir, recorría el bohío, mirando debajo de los catres y detrás de los horcones de los que pendía la hamaca de Isabel, dispuesta a achicharrar a cualquier alacrán que pudiera picar a la hermana o a la sobrina. Los alacranes, advertidos, se habían ido a vivir en lugares menos peligrosos, debajo de las piedras húmedas a la orilla del río, o entre las yaguas de las palmas reales. Pero Isabel guardó siempre el recuerdo de esa mujer alta y callada, con las tenazas encendidas en la mano, guardiana de su amanecer y de su sueño, como la primera y la última imagen registrada día a día desde su hamaca infantil.

Fernando regresaba al bohío sólo de vez en vez. Cuando las fuerzas españolas se alejaban disciplinadamente en busca de un nuevo grupo de insurrectos, por otra zona de la manigua, o cuando el paludismo o la disentería retenían en los hospitales de campaña a los lampiños jovencitos peninsulares a los que habían conscripto en sus rías gallegas o junto a sus hórreos asturianos, para salvar la última joya de la corona imperial, esta isla “Fidelísima” que ahora reclamaba su independencia.

La primera vez que vino Fernando después del nacimiento de su primogénita, Serafina lavaba pañales en una batea de madera colocada sobre una horqueta clavada en el medio del batey, bajo la ceiba de espinoso tronco barrigudo. Genoveva, tras mucha búsqueda, había descubierto en medio del manigual una mata de jaboncillo, y el agua espumosa con la baba de los frutos redondos y verdes cubría los brazos de Serafina, arrojando destellos de arco iris.

Fernando, que había dejado el caballo atado junto al río, a la sombra abundante de un caobo, se le acercó calladamente por detrás y le besó la nuca entre las sortijas de los rizos rebeldes, escapados del moño. No la dejó siquiera enjuagarse los brazos y se confundieron en la cama en un abrazo tierno y jabonoso.

A Isabel, que dormía en la hamaca con un puño regordete en la boca, la despertó la risa fresca de la madre y el murmullo meloso de la voz del padre. Y desde entonces le quedó por mucho tiempo la idea de que la armonía se logra cuando una mujer se ríe de lleno, sin restricciones, como lo hacía entonces Serafina a sus catorce años, y un hombre murmura con voz tierna. La brisa suave que se levantó poco después movió las pencas de las palmas reales y, adormecida por su ritmo sinuoso de rumberas, Isabel no oyó cómo la risa de su madre se convertía en gemido y el murmullo de su padre, en mugidos sordos.

La próxima vez que reapareció Fernando, fue Isabel quien lo vio primero. Estaba agachada, en el batey, observando lo que parecía un desfile de hojas y era en realidad una hilera de bibijaguas, caminando en fila, cargadas con despojos del árbol de níspero, mucho más grandes que ellas mismas. Cuando sintió al caballo, Isabel se ocultó entre unas matas de malanga, como Genoveva le había enseñado que lo hiciera, ante la improbable llegada de algún extraño a aquel rincón lejano y escondido. Pero una vez que vio bajar del caballo al hombre rubio, de guayabera blanca, raída pero limpia, sombrero de yarey con escarapela mambisa y machete al cinto, se asomó desde detrás de las enormes hojas lustrosas.

—Venga a que la vea, m’ijita —le dijo él.

Y ella, recordando el timbre de la voz que se había acostumbrado a oír en sueños, se dejó levantar del suelo. Cuando su padre la besó, la arañó con la barba crecida. Aunque le picó un poco la nariz, no le molestó demasiado el olor, mezcla de tabaco, sudor y cuero. Lo asoció en forma vaga, porque no se parecían en nada, con el olor de la tierra húmeda después de un aguacero, un olor que casi quería tocar. Y cuando Fernando la puso en el suelo, se aferró de su mano nudosa y entró con él al bohío.

Esta vez Serafina estaba cocinando un ajiaco. Había echado en la olla de barro trozos de blanca malanga esponjosa, de fibrosa yuca, rodajas de plátanos verdes en su cáscara, rojizos pedazos de boniato y unas mazorcas de maíz. En ese momento se preparaba a despellejar una jutía, que Genoveva había acertado a cazar.

Genoveva había ido atrayendo al roedor de larga cola hacia el batey por varios días, dejándole al alcance trozos de fruta. Cuando la jutía andaba ya un poco confiada, la había despachado de una pedrada certera. A ella no le gustaba matar animales. Y la verdad es que hasta le había cobrado cariño al animalejo peludo que la miraba curioso con ojos vivaces y correteaba con tanta facilidad por las ramas de los árboles. Por un momento, incluso entretuvo la idea de domesticarla del todo para que Isabel jugara con ella, pero el tiempo pasado en la manigua la había convertido a sus dieciséis años en un ser práctico, y desde el nacimiento de la segunda criatura, su hermana no había probado carne alguna.

Serafina despellejaba la jutía con la misma alegría con que lavaba los pañales. Se había levantado sintiendo en los huesos que su hombre no estaba lejos. Y se alegraba de pensar que, si venía, el ajiaco sería como una fiesta. Sólo se lamentaba de no tener un trozo de calabaza para que su sabor dorado lo complementase por entero.

Cuando Fernando le besó la nuca, ella le pidió que la acompañara al río a lavarse las manos. Tenía los brazos salpicados de sangre de jutía hasta el codo.

…

Alma Flor Ada. La renombrada escritora y educadora cubano-estadounidense, ha forjado un legado literario y pedagógico que brilla con intensidad en el mundo de las letras. Nacida el 3 de enero de 1938 en Camagüey, Cuba, Alma Flor Ada se ha distinguido por su excepcional contribución a la literatura infantil y su incansable esfuerzo por promover la educación bilingüe y multilingüe en los Estados Unidos.

Desde su temprana infancia, creció en el entorno cultural y literario de La Quinta Simoni, propiedad del ilustre revolucionario cubano Ignacio Agramonte. El influjo de poetas y escritores la inspiró y sembró en su corazón la semilla de la pasión por las letras. Tras completar sus estudios en Cuba, emprendió un viaje que la llevó a estudiar en la Universidad de Colorado Heights y posteriormente en la Universidad Complutense de Madrid y la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En 1970, Alma Flor Ada y su familia establecieron su residencia en los Estados Unidos de manera permanente, donde desplegaría una fructífera carrera como docente. Su labor educativa la llevó a enseñar en instituciones destacadas, incluyendo la Universidad Emory, la Universidad de Detroit y, finalmente, la Universidad de San Francisco, donde se retiraría como profesora Emérita. Su influencia se expandió más allá de las fronteras estadounidenses, impartiendo conocimiento en instituciones educativas en todo el mundo, desde la Universidad de Texas en El Paso hasta la Universidad Complutense en Madrid.

Alma Flor Ada también dejó una marca indeleble en el ámbito literario. Su prolífica obra abarca tanto la escritura para adultos como para niños, destacándose por su habilidad para tejer historias que atraviesan las barreras del idioma y la cultura. Entre sus obras para adultos, se destacan las novelas "A pesar del amor" y "En clave de sol", así como su conmovedor libro de memorias titulado "Vivir en dos idiomas".

Sin embargo, es en el mundo de la literatura infantil donde Alma Flor Ada ha brillado con mayor intensidad. Su capacidad para escribir libros que encantan y educan a los jóvenes lectores la ha convertido en una figura destacada en este género. Colaborando con Isabel Campoy, tradujo y adaptó obras de autores consagrados al español, enriqueciendo aún más el mundo de la literatura infantil.

El legado de Alma Flor Ada trasciende la escritura y la enseñanza, ya que su influencia se refleja en premios y reconocimientos, como el prestigioso premio "Alma Flor Ada Teachership Award" establecido en su honor por la Asociación de Educadores Bilingües de California (CABE).

Alma Flor Ada, con su compromiso con la educación y su destreza literaria, continúa iluminando el camino de generaciones de lectores y educadores, demostrando que las palabras tienen el poder de unir culturas y enriquecer vidas.