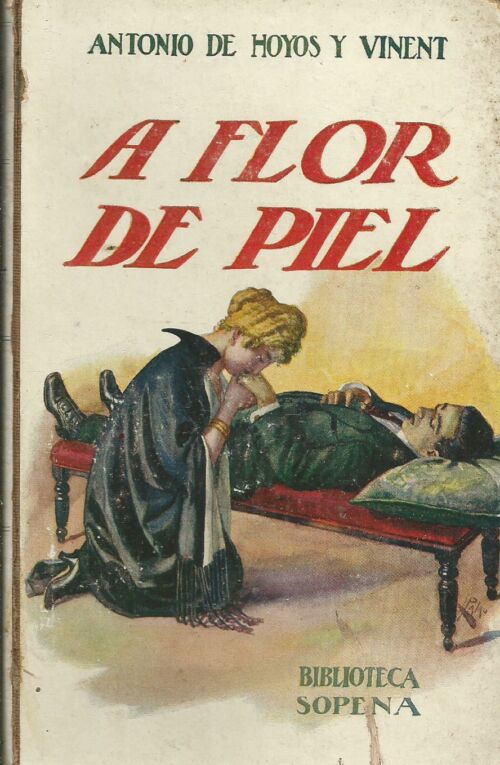

A flor de piel

Resumen del libro: "A flor de piel" de Antonio de Hoyos y Vinent

Novela de transición en la escritura de Antonio de Hoyos, guarda el elemento aristocrático que crea una novela intensa y de mucho movimiento. Un clásico que vale la pena descubrir. de Antonio De Hoyos y Vinent.Antonio de Hoyos y Vinent se convierte así en militante anarquista y la llegada de la Guerra Civil no hará sino multiplicar su actividad. Colabora incansablemente el el periódico El sindicalista, mientras la casa y los coches personales, otrora testimonios de posición social, son colectivizados por iniciativa propia. No obstante, su naturaleza no se desvanece por completo. Hoyos, junto con su prestigio y su capacidad, llevó también consigo la elegancia al corazón de la revolución, y una imagen casi mitológica nos llega a través del testimonio de los que le frecuentaron en aquel tiempo; atravesando la Puerta del Sol vestido con un mono azul de obrero -confeccionado especialmente para él con fina seda azul- pistolón al cinto y monoculo.

Capítulo 1

Hay un trágico cotidiano que es mucho más real, mucho más

profundo y mucho más conforme con nuestro ser verdadero

que el trágico de las grandes aventuras.

MAETERLINCK

Tus lunares van a ser causa

que me echen a mí de esta casa.

Que me echen a mí de esta casa.

… Y Lucerito Soler, grácil y vibradora, se marcó un tango con toda la sal de la tierra de María Santísima y toda la voluptuosa, languidez de las danzas moras, haciendo destacarse lujuriantes las divinas formas de su cuerpo bajo el vergel florido de un mantón de Manila de largos flecos. Un brazo en alto, sosteniendo sobre los bandós de pelo negro, brillante y azulado, que recortaban la pura frente de helénico entrecejo, el redondo sombrero de color tabaco, y el otro un poco echado hacia atrás, dibujando armoniosa curva que remataba castañeteante la fina mano de corte aristocrático, mareaba con los piececitos de niña los compases del baile, mientras sus ojos, inmensos, misteriosos, nostálgicos, indefinibles, languidecían henchidos de picardías y deseos, y sus dientes, blancos y menudos, mordían ansiosamente la fruta prohibida de sus labios rojos, en vago prometer de voluptuosidades.

Hallábase el teatrucho aquella noche casi vacío. En la pequeña sala, pintada de verde claro y alumbrada por algunos brazos de bronce dorado, con tulipas de luz eléctrica, el director de orquesta, un anciano de plateada trova, luenga barba nevada y enorme nariz roja de alcoholizado, que evocaba en su apostura los retratos de los grandes genios musicales fotografiados en las fototipias de las cajas de cerillas, llevaba con la venerable cabeza el compás de la canallesca musiquilla, mientras sus torpes dedos corrían el teclado del destemplado piano; de los violines, el uno, adolescente, pálido, de rostro alargado, raído traje, corbata a la diabla y largas guedejas rojizas —hacía pensar en esas figuras semidolorosas, semigrotescas, que entrevemos al recorrer las páginas de un álbum de Gavarny —tocaba con aire ora arrobado, ora ensoñador; y el otro, un vulgar padre de familia, exornada la cara de dorados lentes y espesa pelambrera peinada en cepillo, arrancaba de mala gana desgarradas notas a su violín, ansioso de que llegase la hora de marchar, y maldiciendo de aquel público que hacía repetir una y otra, vez los mismos aires. En las primeras filas de butacas, unos cuantos viejos verdes y algunos niños calaveras pateaban, coreaban, aplaudían y gritaban obscenidades; dos o tres paletos permanecían embobados ante las artistas.

—Maño, ¡qué pantorrillas! ¡Si lo supiese la parienta!

Y allá, al final del patio, enamorada pareja —barbudo el galán, frágil la niña— departían tiernamente. Arriba, en el gallinero, hacinábanse algunos chulos —pianistas, vividores, maletas y follones—, que recordaban extrañamente los príncipes velazqueños, con soldados y prostitutas.

En un proscenio, el excelentísimo señor don Pomponio Augusto Gómez; el «Héroe de la Pampa» se inclinaba sobre el barandal en contemplación de aquellas curvas, amenazando con estrellar la cabeza ilustre, nimbada por la gloria, respetada por las balas, donde tantos admirables planes guerreros se habían incubado, contra los vulgares tablones del salón—concert.

Tenía el general, con aquel rostro (tan moreno de color que le hacía parecer mulato) en que brillaban torvos los negros ojos, cobijados por enormes cejas, y en que la nariz de presa se inclinaba buscando por encima de los enhiestos mostachos los gruesos labios, y aquella estatura, que el ademán de noble fiereza agigantaba, el aspecto heroico de un bandolero italiano del siglo XVII, o de un guerrillero español de la epopeya de la Independencia. Su historia debió de ser aventurera y romancesca, y fue una de tantas borrosas historias como circulan por cuenta de los personajes sudamericanos. De origen desconocido, apareció, primero, como modesto industrial; después, acaparando todas las acciones (las malas, según María Montaraz) de varias Compañías de seguros sobre vidas y capitales, Compañías que dieron al traste con no pocas existencias y fortunas; prófugo después de declararse en quiebra, se alzó un buen día con la presidencia de la República después de la acción del fuerte de San José, en que, al frente de un pelotón de cincuenta jinetes, tomó el famoso reducto que se tenía por inexpugnable, y que defendían veinte cañones y dos mil quinientos hombres, según él, pues malas lenguas (Tinita Franqueza y la Pancorbo) afirmaban saber de buena tinta que los cañones no disparaban y que los hombres eran veinticinco, contando nueve, enfermos y once borrachos. Ahora viajaba por Europa en estudio de costumbres, que con trascendentales reformas deseaba implantar en su país, y el marqués de San Balandrán —embustero y lioso, que, cosa rara, sabía sacar partido de su vanidad en provecho propio—, siempre esclavo del protocolo, le servía de cicerone y sujetaba en aquel momento por los faldones del frac. El guerrero volviose, brillantes los ojos y congestionado el rostro:

—Es curioso… curioso… típico —y se frotó las manos satisfecho.

San Balandrán, gran amante, como buen español, de las tradiciones castizas —¡le importaban un bledo las tales tradiciones, pero posaba de serio y de castizo!—, habló de nuestros bailes.

—¡Oh el tango! ¡hermosa danza! ¡Lástima grande que lo hayan adulterado bailándolo mujerzuelas! ¡Y para qué público! ¡Había que ver qué publiquito!… Soez…

Bien lo sabía el general: era aquél achaque de los pueblos de raza latina.

—La sangre, querido marqués, la sangre.

Y satisfecho de su profundo sentenciar, hizo un gesto de suficiencia, y volviose para seguir contemplando a la bailaora.

…

Antonio de Hoyos y Vinent. Fue un escritor inclasificable, un aristócrata decadente que desafió las normas de su tiempo con una obra marcada por el erotismo, la rebeldía y el refinamiento estético. Nacido en 1884 en Madrid, en el seno de una familia noble, recibió una educación exquisita en Viena, Oxford y Madrid. Sin embargo, lejos de encajar en los moldes de la alta sociedad, se convirtió en una figura transgresora, vestida de dandi y con monóculo, que no ocultó ni su sordera ni su identidad. Fue un provocador nato, incomprendido por su clase y fascinado por los márgenes de la sociedad.

Desde su juventud, Hoyos y Vinent cultivó una literatura que bebía del decadentismo europeo, con influencias de Jean Lorrain y Rachilde. Su mundo narrativo estaba poblado de aristócratas en ruinas, placeres ilícitos y personajes que desafiaban la moral de la época. Escribió más de cincuenta novelas cortas en colecciones populares y dejó una huella imborrable en el género erótico, donde el deseo se mezcla con la angustia existencial. Su estilo, envolvente y provocador, reflejaba una visión del arte como refugio y desafío, como un espacio donde la belleza y la decadencia se entrelazaban sin concesiones.

Pero si su literatura lo colocó en el punto de mira de la crítica, su vida personal fue aún más escandalosa para la sociedad de su tiempo. Frecuentador de tertulias literarias y salones bohemios, amigo de Emilia Pardo Bazán y de la enigmática bailarina Tórtola Valencia, cultivó una imagen que oscilaba entre el esteta y el revolucionario. A pesar de los prejuicios, su posición social le otorgó una suerte de inmunidad frente a la homofobia imperante, aunque no pudo evitar el repudio de su propia familia.

El estallido de la Guerra Civil marcó el giro más insólito de su trayectoria: el aristócrata decadente se convirtió en militante anarquista. Con una coherencia sorprendente, cedió su casa y sus coches a la revolución, escribió encendidos artículos en la prensa sindicalista y recorrió Madrid con un mono azul de obrero hecho a medida en seda fina. Su transformación no fue una mera impostura, sino el desenlace lógico de una vida que siempre desafió el poder y las convenciones.

Su destino, sin embargo, fue trágico. Al terminar la guerra, cayó en desgracia y fue encarcelado en la prisión de Porlier, donde murió en 1940, ciego, pobre y abandonado por aquellos que alguna vez lo aplaudieron. Su legado literario, como su vida, es un testimonio de la disidencia, la belleza y la resistencia frente a un mundo que no siempre estuvo preparado para recibirlo.