Es impostergable, entonces, dar paso a otra pieza del juego. En términos hermenéuticos, el lector modelo. Y con este personaje que todos, una y otra vez, interpretamos, entran tomados de la mano la competencia textual de quien se asoma al libro (escindida en los dominios sintáctico, semántico y pragmático), su formación psicológica, ideológica (esta, asimismo, dividida en discernimientos éticos, cognoscitivos y valorativos… no restringida a especulaciones políticas, como se acostumbra desde los albores de la guerra fría) porque el contacto con una obra literaria puede (y ha de) ocurrir en caóticas circunstancias e influidas por infinitos escenarios donde tales sapiencias, estéticas, doctrinas, credos o acotaciones morales, representan atributos permutables. Ninguno de ellos mejor que otro, mas todos absolutamente válidos al momento de esgrimir una opinión valorativa. Puede que los vocablos de un texto sean impermutables aeternum et semper. No ocurre lo mismo con sus múltiples exégesis. No concebimos hoy el amor (posiblemente, de todo tópico, el de mayor y mejor identificación) igual que a finales del siglo XVI. En consecuencia, tampoco disfrutamos de Romeo y Julieta con la pasión que, durante su estreno, lo hizo un inglés isabelino, y no resulta un disparate afirmar que, desde entonces, en períodos cíclicos no uniformes, Shakespeare ha muerto, revivido y muerto otra vez. LQQD, cabría decir.

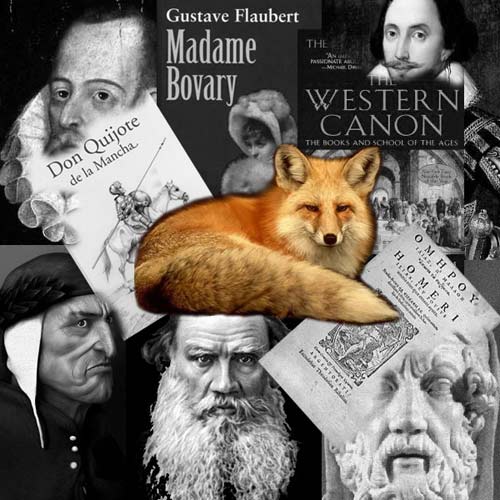

Nota al margen, es curioso, si no paradójico y hasta mordaz, que mientras Harold Bloom ubica en la cima del canon a William Shakespeare, o sea, cierto escritor5 entrona a uno de sus semejantes, otros cien intelectuales de cincuenta y cuatro países eligen a El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, como el mejor libro del mundo de todos los tiempos. Ello a raíz de una votación organizada a inicios del milenio por el Instituto Nobel de Oslo y el Club del Libro Noruego. El insigne dramaturgo no se asoma siquiera entre los primeros siete. Sus obras Hamlet, Rey Lear y Otelo engrosan el elenco de los cien mejores, aunque no se aclara posición específica. Confieso que la apostilla no está libre de pecado (personal y literario) y dista mucho de pretender favoritismos a selección alguna, empero sirve para apoyar mi breve hipótesis de volubilidad del canon. Aun cuando no escaseará, con sobrada razón, quien indique que no debe confundirse la añadidura de un autor por la calidad de su obra con la inclusión de otro por su sabor canónico, si bien es de esperar que las representaciones canónicas suelan exhibir elevados índices de calidad. Matrimonio mejor o peor llevado, pero matrimonio al fin.

Sin embargo, cometeríamos un error de principiantes si criticamos a los expositores de las polémicas listas por simplificar en demasía los criterios de selección de un texto para que se acomode a los requerimientos temáticos universales, es decir, para que los engulla y vomite a posteriori en un mosaico de infinitos textos repartidos por los cinco continentes.

Es el discurso (apuntaba antes sobre el germen que hiere a la forma), no el contenido, quien acude al rescate a sabiendas de que en literatura el orden de los factores sí afecta, y por mucho, el contenido. Evocando la leyenda de la consorte del zar, basta la sutileza de coma para trastocar el significado de una frase.6 El propio Bloom ensancha la definición de Walter Pater sobre el Romanticismo con el claro propósito de abarcar todas las obras canónicas (la suma de la extrañeza y la belleza) aludiendo de forma sincera y directa a la manera en que están escritas.

Extrañeza y belleza. Dos términos que no pasan inadvertidos para ningún escritor. A favor del último podemos aseverar que simboliza el vórtice alrededor del cual giran las intenciones de quienes ayer nos precedieron, hoy nos acompañan y mañana, con suerte, nos heredarán. Hago constar que no se trata de la belleza en su sentido hollywoodense (corintelladense, encaja mejor). Nada de adjetivos primorosos, imágenes paradisíacas o frases cursis, si bien tampoco las excluyo por obligatoriedad porque ¿cómo corregir el cierre7 de El amante, de Marguerite Duras? Dentro de esta joya literaria, con un discurso tan original e inimitable (a punto estuvo de arrastrar a la locura a su creadora), ¿existe algo más cursi que esas sentencias finales? Y cuestiono, ¿se le ocurre, acaso, mejor final? Su cursilería postrera se transmuta en el sello inequívoco de su autenticidad.

Me sucedió en carne propia (y abusando de su sentido elíptico) durante cierta reunión de artistas, en México, a la cual llegué con marcado retraso, consecuencia de un día difícil en el trabajo y vestido de cuello y corbata pues así lo exigía el canal de televisión donde colaboraba. Fue una sensación rarísima. Los presentes se quedaron mirándome. Ellos, que andaban en pantalones hechos jirones, con cabellos multicolores, gafas estrafalarias, piercings en lenguas, párpados y narices, ataviados indistintamente con camisetas, chanclas, botas militares, uñas pintadas de negros y tatuajes por doquier, observaban al bicho raro que personificaba yo, camisa de mangas largas, saco gris, pantalón formal y el nudo de la corbata ahorcando mi gaznate, en pose paradójica, forzadamente clásica y, para ellos, acaso experimental.

Conmino pues a la amplificación de los patrones de belleza literaria. Casualmente otro elemento dúctil, dada su esencia subjetiva. En lo personal, igual de hermosa se me antoja una novela de Marcel Proust que otra de Charles Bukowski. Y, créanme, lo son.

Respecto a la extrañeza de un texto las contemplaciones merecen otro tipo de análisis. Dentro o fuera del panorama artístico, un elemento extraño es, ante todo, una pieza singular. Se presupone auténtico, original, léase (de vuelta al mundillo intelectual) expositor de un estilo único. El dilema, otra vez inmersos en las intenciones canónicas, es que tal estilo, además de único, ha de considerarse arquetípico. Su singularidad no puede atentar contra su efecto sugestivo. Debe fungir cual especie de masa primigenia de la cual surgen los moldes para las subsiguientes hornadas literarias.

No resulta descabellado subrayar que en Cuba, durante los últimos veinte o treinta años, ese signo de “extrañeza” vinculado al discurso literario ha ganado vigor, desplazando solapadamente los requerimientos de belleza (sin anularlo, aclaro), quizás porque hemos atestiguado, poco a poco, la reducción de nuestras propuestas temáticas, ora provocadas por una fallida estrategia oficial (desde mucho antes, no olvidemos el Quinquenio Gris) lubricada ex profeso para decidir qué se publica y qué no, ora voluntariamente porque somos resultado de nuestra problemática social y a ella nos sometemos, ora impuesta por los cantos de sirena que editoriales extranjeras provocaron con especial tenacidad a inicios de los 90 y que, en la segunda década del siglo XXI, todavía no dejamos de escuchar. Es una simplificación del fenómeno (soy culpable de ello), pero desandar con títulos, nombres y razones el pedregoso trayecto de nuestra metamorfosis temática en el período postrevolucionario amerita, no un simple artículo ensayístico, sino un libro completo y, sospecho, bastante voluminoso.

La armazón ha quedado establecida y una causa conlleva a la otra. El desplazamiento del centro de gravedad literario del fondo a la forma, y, dentro de la forma, de la belleza a la extrañeza (la belleza representa un logro demasiado sutil, por lo tanto, menos verificable y, a la par, menos tentador, en especial para los jóvenes, ávidos por ser reconocidos a la vanguardia de las experimentaciones formales) ha provocado que nuestro archipiélago sea prolífico en gestar tendencias, fórmulas y tanteos discursivos. Recuerdo con personal devoción los intercambios literarios del milenio recién depuesto, cuando, entre sorbos de ron y volutas de humo, decenas y decenas de textos aparecían contaminados por frases desfiguradas en una alteración a veces implícita, a veces explícita, a veces realmente burda de la sintaxis, y eran asediados por constantes mudas temporales, permutaciones de narrador, alteraciones (y agrego, a modo de confesión, que algunos de mis cuentos son culpables de tamaño despropósito) que hacían las delicias entre mis colegas y atormentaban a los pocos lectores que entonces teníamos y que, por demás, no eran exageradamente menor en número que los lectores que ahora persisten en seguirme.

Que conste aquí, en blanco y negro, que el gozo por la deconstrucción sintáctica o por el uso arriesgado de ciertas metáforas, elipsis, imágenes (¿por qué no?, gráficas inclusive) no era privativo de la sarta de mocosos que aparentábamos encubrir. Críticos de la estirpe de Salvador Redonet gustaban de estos ardides. Revísese, para mejor elucidación, los cuentos que incluyó en su famosa antología Los últimos serán los primeros. Ejemplos sobran.

El riesgo de la experimentación subyace, por lo general, en su frecuente desequilibrio estético. Ciertamente resalta la extrañeza citada por Pater, pero suele fatigarse en la búsqueda del segundo componente: la belleza. Son una explosión de creatividad que se erige, ruge, es aplaudida, premiada y, al rato, desaparece. Además, su peligro mayor lo conforma la propia intención, tanto más si se trata de un mecanismo preconfigurado, nada espontáneo, que termina por arrastrar la constante de su singularidad hacia caminos trillados, al punto que, si tomáramos un referente sintáctico, entre tantas deconstrucciones, nada sería más original que una simple oración tratada, a la vieja usanza, como sujeto y predicado, donde el sustantivo antecede al verbo y este a los distintos complementos. Por demás, bien lo apunta Mario Vargas Llosa, la mejor técnica es aquella que resulta invisible para el lector. Y en todo caso —ídem lo señala el creador de La ciudad y los perros—, si nos remontamos a las escrituras más antiguas, comprobaremos asombrados que los recursos artístico-literarios de que hoy presumimos y a los cuales se les han dedicado arduos volúmenes narratológicos, ya cuentan con antecedentes suficientemente amplios y explícitos.

Tampoco es raro citar autores entre los cuales prevalece una singular comunión en torno a la inmutabilidad de la estética. Como si a la máxima “todo está escrito” le añadiesen la siguiente nota al pie “y escrito en todas las variantes posibles”. Admito que todavía me cuesta mucho aceptar tal convergencia, pues sospecho en la forma apenas el medio. A fin de cuentas no es el fondo ni la forma, sino su efecto conjugado, aquello que realmente nos conmueve y, en ese punto, se desploma el castillo de naipes que hemos defendido a capa y espada durante, ¿cuánto les gusta?, los últimos cincuenta o cien años.

Inquietante —no encuentro calificativo más acertado—, resulta que en el proceso de aceptación o mentís de un canon, poca o nula vigilancia se preste al compilador. La licitación canónica implica, en esencia, una entrega. ¿Por qué, antes de aceptar un regalo, usualmente sopesamos a la persona que nos lo obsequia y no hacemos lo mismo con quien aspira a establecer disposiciones en nuestra jerarquía o evolución histórico-literaria? Rememoro con lagunas y deslices cierta analogía de Jostein Gaarderen su best seller El mundo de Sofía, que pudiera aleccionar mis disquisiciones. Nos interroga el noruego cómo reacciona un hombre que, estando en una habitación, ve entrar rodando una pelota. Y de inmediato nos responde: intentará averiguar su origen. ¿De dónde salió? ¿Quién la lanzó? Si intercambiamos aportes filosóficos encontramos que Carlos Marx y Federico Engels apuntaban para el primer capítulo de La ideología alemana: “Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época; o, dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material dispone con ello, al mismo tiempo, de los medios para la producción espiritual, lo que hace que se le sometan, al propio tiempo, por término medio, las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para producir espiritualmente”. Todos los cubanos conocemos de sobra la obstinación que marcó a este dúo prusiano respecto a las clases sociales, pero invito a una lectura menos social y más comunicóloga (ya sé que los términos lejos de anteponerse se complementan, no obstante, hagamos un esfuerzo) para percibir su aviso, clarísimo, además. La causa importa, diría Gaarder; la fuente de la causa, tanto o más, complementarían Marx y Engels. Es lógico. Deviene proceso consecuente determinar el origen de una selección canónica si el canon mismo busca acaparar la condición primigenia de otros orígenes (literarios, claro, en el asunto que nos ocupa). Y origen aquí no ha de ser liado con modelo, criterio o sujeto artefactual sino con persona física que piensa, arguye, expone, acierta, yerra y, además, defeca.

Si no habláramos de Harold Bloom en occidente, si no mencionáramos a Roberto González Echevarría en Cuba (y cito únicamente ejemplos traídos a colación en el presente trabajo), ¿por qué habríamos de aceptar los títulos que nos presentan? Sí, espero lo haya notado. Elásticos son lo criterios de selección para los compiladores de cualquier canon. ¿Qué decir en torno a la impresión que a priori nos ocasionan sus autores? Puede que usted lo tilde de injusto y puede, por inducción, que tenga razón, pero la verdad es irreversible, sin haber leído aún la primera página, sentiremos predisposiciones a favor o en contra, según nos dicte nuestra opinión acerca del autor. Si no lo conocemos, los escepticismos se acrecientan y avanzamos tanteando las palabras, cada sugerencia, con el recelo de quien se adentra en una gruta demasiado oscura.

Entiéndase que la materia con que se compone cada modelo literario es extremadamente maleable y se aleja de las sólidas bases con que se defienden, por ejemplo, los postulados científicos. Las diferentes manifestaciones artísticas concuerdan en un enunciado maravilloso: uno más uno puede arrojar por resultado dos, tres, cero o un millón. Los enjuiciamientos se concatenan, solapan, o estrellan sin orden aparente y los asentimientos o disconformidades comienzan a gestarse desde que se reconoce el nombre del crítico (sin haber repasado todavía sus elocuciones) para pasar después por las características de la pieza literaria sin que ello obligue la concreción de un plan estable.

Las obras canónicas entonces, tal cual intenta sugerir esta escuálida faena argumentativa, distan mucho de considerarse inamovibles. Por el contrario, las mutaciones se generan y a otro tanto se entregan también las dispares naturalezas de las causas por las cuales fueron elegidas. Inquebrantable hemos de considerar cada palabra escrita. Dúctil cada lectura de la misma. Así como la sombra, alrededor de un cuerpo absoluto, se encoge o extiende según lo descubra la luz del sol, el objeto literario resulta invariable, son sus proyecciones las que varían.

No quiero poner fin al juego. No podría y nadie podrá. Tal intención sería absurda, irrazonable y, por demás, me obligaría a rescribir de punta a cabo el presente ensayo pues sería clara señal de que mi hipótesis se transmutó en fútil circunloquio. Otro canon emergerá mañana. Sucede a menudo y con ansias lo espero. Entiéndase, de esta certidumbre no le doy la bienvenida al “canon” sino al “otro”. A las mutaciones pertinentes. Al deleite de compartir un nuevo ángulo evolutivo. Nos sumaremos a esa práctica, más cinegética que filológica, donde cada quien se lanza tras un criterio escurridizo que tarde o temprano será capturado y presentado ante nuestros ojos por un buen autor. Entonces le daremos vueltas al canon formulado, comprobaremos su tibieza, olfatearemos su aroma igual que un bocadillo recién horneado, lo saturaremos con opiniones más o menos válidas, lo aceptaremos, lo increparemos, si que falte la duda, el aplauso o el reclamo vigoroso, para luego vaciar nuestras ínfulas en artículos, ensayos, comentarios de pasillo que terminarán por fastidiarnos —y a los cuales aún regresaremos una y otra vez hasta terminar rendidos—, pero conscientes de que el ciclo pronto se repetirá y otra propuesta canónica habrá de aflorar.

Como los pelos en las patas del zorro que reaparecen cada temporada y le ayuda (nos ayuda) a superar trillos azarosos. ¿Qué importa si, mientras crecen, le crean (nos crean) dificultades al andar? El beneficio trasciende la polémica. Eso sí, quizás haya un par de vellos que sobrevivan, durante toda la existencia del zorro, a cada muda, a cada celada del cazador, día a día, de generación en generación, por los siglos de los siglos, y sin amén o escarnio que los reduzca. Descubrirlos es el fin cimero de nuestros designios intelectuales, porque en ellos (y no en los otros miles, permutables, efímeros, desechables) se agazapa la respuesta a nuestras inquietudes canónicas y humanas.

NOTAS

5. Lo de “cierto”, (especialmente en el caso de un escritor de la talla de Harold Bloom) implica una calificación dudosa y que, en efecto, como se verá a continuación, incide de manera directa en la aceptación o no del canon propuesto. Espero, se me perdone el adjetivo y se acepte dentro del contexto en que lo utilizo.

6. Rememoro la historia, ya mancillada por disímiles versiones, ninguna de las cuales (incluyendo esta) ha de tomarse por original o cierta, donde la consorte de un ignoto zar intercepta la respuesta final del monarca ante la súplica de misericordia del amante que ella había mantenido a escondidas y que, una vez descubierto, fue mandado a decapitar. La orden rezaba “Perdón imposible, ejecutadle”. La esposa, astuta y hábil con el idioma, apenas movió la coma de lugar. La orden quedó entonces como “Perdón, imposible ejecutadle”. Suficiente para salvar la vida de su amor clandestino.

7. “Y después ya no supo qué decirle. Y después se lo dijo. Le dijo que era como antes, que todavía la amaba, que nunca podría dejar de amarla, que la amaría hasta la muerte”.