No es pródiga mi memoria, pero también festejo cada esporádico regreso de algún recuerdo. Era (o es, porque, como casi todo, existe más allá de mis sentidos) un libro de carátula dura y naranja, pequeño, con un tigre (creo) echado. No se trata de un felino hermoso, parece una simulación impresionista del animal, dudo que por habilidad del diseñador; en mejor medida, figura una intención, un deseo inacabado del artista. Su título: Relatos de un naturalista (aunque el sustantivo pudiera ser “historias” o “cuentos”, de cualquier manera se trata de una traducción) y enumera sin orden preciso ciertas anécdotas vividas por el autor durante su trabajo en un zoológico ruso y múltiples visitas a los más disímiles parajes.

Sin duda alguna lo leí hace más de veinte años. Por tal motivo, considero correcto acoger con beneplácito la remembranza. Permítame decirlo, es a este inusual portento que debo la iniciativa de las siguientes palabras, en conjunción, claro está, con la celosa defensa que siempre se ha hecho del canon literario, únicamente comparable a los divertidos ataques que contra él se suscitan.

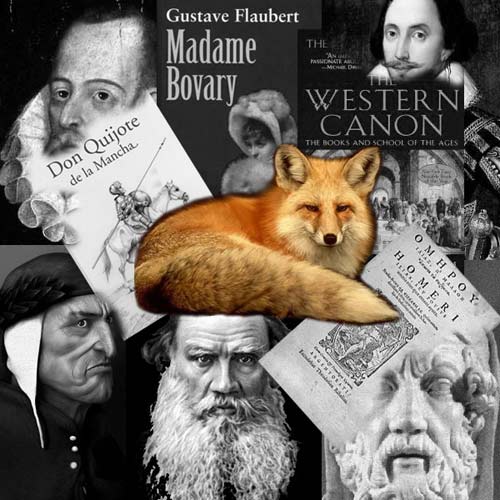

De todos aquellos relatos extraigo uno bastante peculiar. Hablaba sobre el zorro, sobre las patas del zorro, sobre los vellos en las patas del zorro. Aprendí desde entonces que estos mamíferos, a diferencia de sus primos (los perros) tienen una capa de pelo en la planta de sus extremidades, por eso sus huellas suelen aparecer borrosas y por eso, también, acepté con naturalidad, años después, que ciertos hobbits compartieran idéntica característica. Se trata de una adaptación maravillosa que le permite al animal escapar con facilidad de sus perseguidores en terrenos agrestes, igual que si calzara un par de zapatos. Mas no todo es sencillo para nuestro protagonista. Existe una temporada, cíclica y aciaga, cuando muda su pelaje y el vello nuevo, corto y áspero, reaparece en la planta de sus patas. En esa época al zorro le cuesta incluso caminar pues pareciera que lo hace sobre agujas.

Las mismas agujas que se lanzan críticos, narradores, filólogos, semiólogos, simples (e inexcusables) lectores y toda sarta de intelectuales cada vez que alguien deja su rúbrica al término de una lista compuesta por obras pretendidamente indispensables, originales, referenciales, antonomásticas, recurrentes, incomparables… los calificativos varían según la percepción del compilador, pero a la postre, buscan justificar la condición canónica de un texto.

Hoy resulta fácil distinguir a la vanguardia de estas veleidades al señor Harold Bloom (si bien, aclaro, su propósito nada tiene de frívolo o ligero) y su libro The Western Canon: The Books and School of the Ages (conocido entre nosotros, sencillamente, por El canon occidental) que desde 1994 levanta ronchas alrededor del mundo y muy especialmente en Cuba, aunque por motivos dudosamente literarios, derivados, eso sí, del citado título. No olvidemos que fue un cubano, Rafael Rojas, quien promovió en su ensayo “Un banquete canónico” buena parte de las dudas que se precipitaron sobre el neoyorkino, centradas, específicamente, en la bondadosa ración de compatriotas que poblaban el universo totalitario del supuesto canon occidental, al menos en los textos que se recogen y pertenecen al sur del Río Bravo. A propósito, asegura Rojas, “tal preferencia, que podría exaltar nuestro ego poético hasta el paroxismo, tiene su explicación. Uno de los más cercanos colegas de Bloom es cubano: el catedrático de Yale Roberto González Echevarría”.

Por supuesto, el mentado catedrático respondió con otro trabajo (“Oye mi son, el canon cubano”) pues harto frecuente (y en ocasiones hasta vergonzosa, por la manera, que no la actitud) es la costumbre criolla de “no quedarnos dados”. En ese sentido no pierde tiempo Roberto González para presentar su propia lista de los autores imprescindibles nacidos en la mayor de las Antillas y así, de camino, entre líneas cuando no de forma evidente, insinuar también media dosis de desconocimiento por parte de Rojas.

Uno y otro ejemplo mucho tiene que ver con la volatilidad que provoca el canon indistintamente en la conciencia de eruditos y pseudoacadémicos (posteriormente acusaron a Bloom de que su selección obedecía a intereses comerciales de una editorial. ¿Alguien acaso, tendencioso y sagaz, adivina el indicio de una autoexpiación en la frase “todas mis apasionadas soflamas sobre el valor estético del yo aislado se ven inevitablemente debilitadas cuando se me recuerda que el ocio necesario para la meditación es algo que debe comprarse a la comunidad”?)1; empero, aun así, no deja de ser interesante, por un lado, los títulos propuestos y, por el otro, acaso más ilustrativo, las razones que justifican tal cual clasificación.

Si se me permitiera la atroz simplicidad de poner los pies sobre la tierra, escribir como quien habla a un amigo y no a un contrincante en ciernes, podría decir que esa(s) lista(s) se agradecen. Son necesarias, y ¿por qué no?, imprescindibles. Así de sencillo. Cuando el mundo se desploma ante torrentes de datos y referencias de dificultosa veracidad, mientras los oportunistas se confunden con los oficialistas y ahogan a los libre pensadores, la existencia de una guía que nos ilumine el camino de la ilustración más prístina despierta, de inmediato, una sensación de tranquilidad que tarde o temprano habrá de transformarse en aplomo, cualidad imprescindible para asir con fuerzas las riendas de nuestra propia gnosis.

El origen de las disparidades intelectuales que tanto enturbian las selecciones propuestas por fulano o mengano, entonces, no atacan la concepción del canon per se, sino su naturaleza. Acogen la semilla, detestan la masa. Igual a esos países que, sin letra para sus himnos nacionales, comprenden la necesidad de contar con una composición capaz de reforzar sus melodías patrióticas, mas ninguna frase los convence y no les queda otro remedio que seguir enfrascados en la imposible encomienda de tararear notas musicales abstractas.

Desde esta perspectiva, (unilateral, sí; egoísta, también, convenenciera, otro tanto; empero indiscutiblemente cierta) cualquier refutación al canon evocaría un dislate total porque atenta, de manera directa, con la única herramienta disponible para abrirnos pasos por los miles y miles de textos que, no sólo recoge el acervo histórico cultural sino que, cada año, se multiplican con nuevas propuestas en librerías y bibliotecas, de mano con la aparición de distintos medios tecnológicos para favorecer la lectura, contradiciendo la lógica de una sociedad que tiende progresiva y fatalmente hacia el analfabetismo (y no por su incapacidad para leer, sino, acaso más peligroso, por su nula voluntad para siquiera acercarse a un libro) a la par que refuerza sus vínculos con el mercantilismo más feroz, si no con las ideologías menos humanas.

Siguiendo esta falsa impresión de desarrollo intelectual, donde aceptamos gustosos clasificaciones matemáticas que dividen nuestro orbe en primer, segundo o tercer mundo (otra vez, sobrevolando espantos, a partir de una perspectiva exclusivamente económica, si bien en ocasiones se adorna con ribetes culturales, políticos o sociales) y otros alias como sociedad de la información se suceden de boca en boca, sin fundamento práctico aunque sobran impares procederes teóricos, se me antoja ridículo atentar contra la más pequeña intención de establecer un orden para los lectores que nos pisan los talones. Y no sólo para con ellos. ¿O somos tan ególatras que de verdad damos por sentado tener la última respuesta en torno a las disquisiciones literarias que constantemente surgen, se desarrollan y fenecen para, luego, volver a emerger?

Señalar un subrepticio cambio de enfoque en las líneas anteriores puede ser aceptable. De hecho, resulta pronosticable (y me disculpo de antemano si empujo argumentos hacia derroteros menos taloneados). Entiendo que muchos pueden sentirse timados, incluso ofendidos, por la insinuación de serles revocado su derecho a disentir ante la opinión de un colega. ¡Qué triste sería nuestra comarca literaria sin los dimes y diretes que suelen poblarla! No pretendo pecar de iluso a sabiendas que tal insinuación generaría suficiente caldo de cultivo para activar diatribas que, eso sí, siempre serían bien recibidas.

Nada de eso. La polémica deviene ingrediente básico; y desarrollo, la contradicción. Por demás, coincido con la atenuante enarbolada por González Echevarría quien, con carácter prolegómeno, advierte para su canon cubano, “en la vida cotidiana, en el diálogo, en el murmullo diario de opiniones, chismes, infundios, calumnias, difamaciones, y también alabanzas medidas y desmedidas que son la praxis de nuestra profesión, lo que prima es el juicio de valor”.

En realidad (por supuesto, todos lo ven), quienes refutan un canon es porque defienden de manera más o menos consciente otro, el suyo, o escrito con parabólico rigor, el reino divino de la literatura no es lugar para ateos. Todos adoramos a nuestros dioses con idéntica pasión que otros millones de politeístas se postran con devoción a los pies de sus correspondientes. La religión define una práctica excluyente; la literatura, otro tanto.

Quizás, el error se agazapa en el origen porque, a fin de cuentas, ¿cuál es el supuesto designio primigenio de todo canon? Digamos, su núcleo. Aceptémoslo, de un modo u otro, cada gesto de licitación en particular obedece a una empresa común y abarcadora: citar la fuente de las fuentes; el tema recurrente; la obra absoluta; el autor iniciación; la bibliografía arquetípica. Todavía puedo ensayar otras definiciones, pero a fin de cuentas, mírese por aquí o por allá, nada hay más parecido a la utópica faena de abducir el nombre de Dios. Y enfatizo el verbo desde cualquiera de las acepciones que ya avanza la vigésima tercera edición del Diccionario de la Lengua Española: prefiérase la intención de suscitar una poderosa atracción en alguien (los lectores, los críticos, los escépticos) o el alejamiento de un miembro del cuerpo (parábola aquí inmersa en el universo de interpretaciones que genera un supuesto texto definitorio y que lo aparta, a veces se infiere que “lo pone a salvo” ―¡horror!― del resto de obras mundanas) o, todavía más, del supuesto secuestro alienígena, porque hasta de extraterrestres suelen ser tildadas las recomendaciones que no llenan ciertas expectativas críticas.

La manufactura de una pieza canónica supera con creces la ambición de Pierre Ambroise Chordelos de Laclos, “escribir una obra que se salga de lo corriente, que haga mucho ruido, y que siga resonando sobre la tierra cuando yo haya muerto”. Su magnífica novela Les Liaisons dangereuses lo complació ampliamente (ya anheláramos muchos acariciar este portento), pero no suele formar parte de las listas canónicas. No se trata en ningún caso de alcanzar un triunfo individual sino, desde la intimidad, alcanzar la universalidad literaria que parte, como toda realización intelectual, de su carácter humano. Sin duda, una factura de incierto pronóstico y prácticamente imposible de consumar, no importa con cuánta fuerza, disciplina o talento dispongamos. Son incontables los elementos que se conjugan para decidir qué pertenece al canon y qué no, y, por si no bastara, el veredicto final depende de terceros… cientos, miles de terceros a quienes no les temblará el pulso para hacer válidas las contrariedades que emanan de sus argumentos. Los cuales pueden ser portadores de ideas provechosas o gérmenes nocivos.

De ese conjunto de elementos (incontables, insisto) pongo a disposición sobre esta improvisada palestra pública una tríada básica: tema, forma y compilador (con la indicación explícita de que, en completa medida, el compilador personifica, primero, al obligado receptor de un texto).

Siguiendo esta línea y su osado afán por establecer un orden justo ahí, donde el caos suele ser acogido con verdaderas loas, porque frecuentemente emula el discurrir serpenteante de la vida humana o su psiquis (bien lo demuestra el siempre referenciado último capítulo de la novela Ulises de James Joyce), habríamos de converger en que la narración, entendida como sucesión lógica de hechos anecdóticos, colige un excelente punto de partida. Desde esta propuesta iniciática auguro fluxiones de las más diversas tipologías pues el propio Milan Kundera reconoció en la historia al verdugo de toda novela. Para el checo no se debe salvar otra cosa que aquello inasible e imposible de ser representado. No obstante, prefiero barajar mi teoría en estratos menos encumbrados y recalcar una certidumbre: al recomendar el título de un libro desconocido, una de las primeras interrogantes enarboladas es “¿de qué trata?”. Por tanto, algo ha de contarse. Esta causal nos obliga a ordenar vocablos, oraciones y párrafos acorde al reforzamiento y mejor provecho de la historia. Sería absurdo intentar remontar la corriente de este planteamiento. Ejercicio similar a la exhaustiva recopilación de palabras que luego provocarían una anécdota prescindible. Y no niego su posible hechura. El empeño resulta practicable; útil, no creo.2

Así pues, “había una vez…”3 puede que constituya la mejor frase de presentación para cualquier argumento. No sólo porque la conocemos desde niños y nuestros sentidos despiertan y se preparan con apenas escucharla, sino porque sitúa el discurso en función directa de la historia. Las palabras pierden su significado, no se requiere interpretarlas, la semántica acapara completamente cada vocablo, igual a una fanfarria introductoria o a los aplausos tras el punto final. Es verdad que, con el paso del tiempo, aprendemos a disfrutar las variantes de una anécdota, pero al inicio estaba el verbo (la acción), no el adjetivo lacrimoso ni el adverbio ni los distintos complementos. Nos hacemos de la historia, a ella nos aferramos, por ella piden los niños que el cuento se repita.

Y, de repetición en repetición, descubrimos ángeles y demonios que metamorfoseados en palabras permanecen constantes, no nos abandonan ni nosotros los abandonamos a ellos. “Temas universales”, me conminaron a llamarlos desde último año de primaria. Los mismos que están presentes en cada obra presuntamente canónica y figuran un requisito inamovible para que una novela, un cuento, un poema, sea clasificado tal cual.

Ahora bien, si el germen disidente no lacera el fondo, sí hiere a la forma. Hoy (también ayer, aunque sospecho que con menos bombos y platillos) se apuesta por la forma sobre el contenido. El discurso acalla o ensalza la historia. En buena medida gracias a una máxima que, tarde o temprano, terminamos aceptando con enojo y resignación los escritores: “todo está escrito”. Es el fenecer de los argumentos simples. Recurrimos, forzados, a variaciones de esos temas universales: la muerte, el amor, la traición… no importa cuántos enumeremos. Son finitos. Son estériles. Son escasos.

Me pregunto si Harold Bloom aprovechó esta circunstancia para implantar su criterio alrededor de la figura de William Shakespeare. En palabras de Carlos Gamerro, “elegir a Shakespeare como su objeto de estudio le permite a Bloom salirse por una vez de lo que algunos críticos consideran su caballo de batalla y otros una peligrosa monomanía: la angustia de las influencias”.4 El argentino no se equivoca. Pareciera conveniente (insisto, pareciera) resumir en un solo nombre la fuente de la evocación de las pasiones humanas y reducir, de camino durante esa extensa jornada a la que Bloom nos invita, en forma de argumentaciones atrevidas cuando no válidas, con carácter drástico y oportuno el cúmulo de influencias que el neoyorkino ya había tratado y puesto a disposición en otros títulos suyos. El primero de ellos (¿cómo negarlo?) The anxiety of influence: A Theory of Poetry, aunque el tiempo ha demostrado que sigue bajo idéntico influjo y desesperanza pues, apenas en 2011, sacó a la luz The Anatomy of Influence: Literature as a Way of Life. Sí, más de lo mismo.

Aquí agrego un apunte necesario. Que los temas sean finitos no los hace inamovibles. Ascienden y se despeñan en caprichoso orden dentro de nuestra escala de valores y ora pueden ocupar la cima de nuestras prioridades para mañana descansar en el fondo del imaginario colectivo. Un ejemplo clarísimo lo representa el despertar de Occidente después del 11 de septiembre. El temor hizo escala en el país más poderoso del mundo. Ello constituyó una singularidad inédita que dio paso a un corolario irrefutable: todos somos vulnerables. La fragilidad humana y sus mil y una nuevas interpretaciones eclosionaron por doquier. Evidentemente, también en la psiquis de Harold Bloom. ¿Habría sido The Western Canon el mismo libro de haberse redactado después que las Torres Gemelas fueron derribadas? Si alguien todavía considera que la literatura se mantiene a salvo del influjo de las circunstancias mundanas que nos rodean y afectan, cual si se gestara en una burbuja aséptica que levita en el espacio exterior, se equivoca. Y para demostrarlo arriesgo más. Primero, un axioma: lo escrito, escrito está (muy bien, de acuerdo). Segundo, una demostración tentativa por el viejo método de reducción al absurdo: la literatura sí escapa del entorno (supongámoslo, al menos). La fusión de ambas ideas deja a salvo palabras, frases, cuentos, novelas completas. Las coagula. Las solidifica cual estatuas, pero no sucede lo mismo con la lectura que de ellas se hace. Si no que le pregunten a Jonathan Swift, quien vio transmutada su obra mejor (Los viajes de Gulliver) de texto crítico contra la sociedad a clásico infantil. En 1726 buscó provocar lágrimas en los adultos, hoy, por el contrario, logra arrancarles carcajada a los niños.

NOTAS

1. Bloom, Harold. El canon occidental, Anagrama, 1994, Cuarta edición en Compactos 2005, Barcelona, p.33

2. Por supuesto, abundan títulos cuyo éxito o aceptación más le deben al discurso que a la historia. Lejos de anotar una excepción, atestiguamos la praxis un suceso bastante común. Sin embargo, difícilmente acordemos que el autor lanzó por el barranco de las indiferencias el tema que provocó la idea de su relato. Aun Chejov, a quien se le atribuyen cuentos bastante insípidos, quiso contarnos un suceso. ¿Qué importa si lo utilizó a modo de excusa para sugerir otras vicisitudes menos explícitas?

3. “Érase una vez…”, para algunos países de lengua castellana.

4. Gamerro, Carlos. Harold Bloom y el canon literario, Alfaomega, 2003, Madrid