Harold y su máquina

Cada noche la misma pesadilla,

cada noche el rigor del laberinto.

Jorge Luis Borges

En noches como esta, cuando la frustración desembocaba en el insomnio, Harold trabajaba en su artefacto. Durante años que ya le parecían insufribles pulió en su mente cada pieza, diseñó cada pequeño mecanismo, calculó los riesgos y los gastos de su proyecto y lo fue llevando a término, sin prisa, sin descanso, anticipando la hora en que echaría por fin a andar su máquina del tiempo.

Sentado en el taller, con los ojos irritados por el agotamiento, soñaba los detalles de su viaje. Lo imaginaba así: leve y eficaz como una ausencia súbita, como un resurgir en circunstancias más propicias. Sin ruido apenas partiría, sin efectos especiales ni periodistas ansiosos informando a la teleaudiencia desde el umbral de su puerta. Entraría en el futuro como quien regresa a casa, seguro de llegar allí donde siempre debió estar.

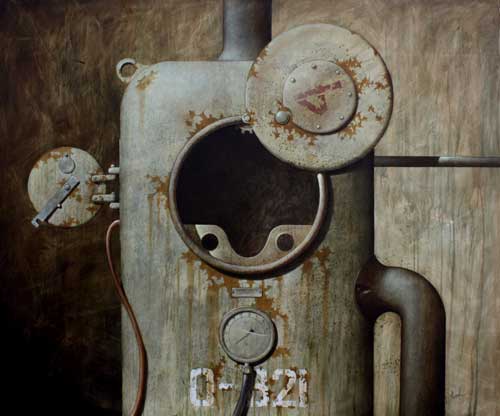

Ahora, cuando era ya inminente su partida, Harold miraba su máquina en la semipenumbra ―ese aparato inerte, casi absurdo, tan en contraste con el destartalo del taller― y repasaba uno por uno los momentos más significativos de su historia: su niñez, la muerte de sus padres, esa ruinosa gasolinera que había heredado de ellos al cumplir los dieciocho y que había sido su cárcel hasta hoy: un establecimiento sucio y polvoriento al pie de la autopista, intentando con sus luces de neón y su antigua jukebox sobrevivir al desierto que se extendía en derredor, árido y fatal como ese presente gris que había sido hasta ahora su existencia.

Nada hallaba aquí capaz de retenerlo, nadie a quien decir adiós o ven conmigo. Así de prescindible se creía: un simple humano del montón, tan anónimo como la arena y el viento, como una más ―casi invisible― entre las incontables estrellas de la noche, con menos valor sin dudas, con menos luz. Un número, una gota, un átomo, la sombra de algo en plena oscuridad; eso era Harold para el mundo que habitaba, y el mundo era para él, en consecuencia, solo un hueco, un vacío isótropo e insípido, una costra de vulgar herrumbre sobre sus magras ilusiones. Pero una costra que, definitivamente, hoy se arrancaría.

«Ya es la hora ―pensó―, todo está listo», pero se mantuvo un rato más así, mirando en derredor y palpando el metal bruñido de su máquina, como si necesitara todavía decidirse. Luego subió por fin a la cabina, se sentó ante el panel de mando, fijó el destino y, conteniendo la respiración, presionó el botón de arranque.

Afuera la madrugada se tornaba densa. El farol de la gasolinera dibujaba fantasmas de luz en la niebla mientras un perro viejo y sin nombre se rascaba las pulgas sobre el asfalto. En la máquina, sin embargo, todo parecía quieto. Demasiado quieto tal vez, se dijo mientras el tiempo se precipitaba veloz hacia delante en la pantalla del reloj.

Tras una sacudida leve y una serie de zumbidos el indicador se detuvo y el aparato quedó otra vez inmóvil. Habían pasado treinta años, o al menos eso decía la pantalla. Harold podía sentir en sus sienes el palpitar acelerado de la sangre. Las manos le sudaban y en el pecho su corazón desbordaba de una ansiedad incontrolable, pero afuera el mundo parecía ser aún el mismo: cada mueble polvoriento en el taller, cada estante afianzado a la pared y, allende la ventana, el seco desierto de siempre, la misma madrugada espesa con su silencio asolador y su neblina fría y penetrante.

―Soy un estúpido ―se dijo con una rabia casi mansa. Suspiró, abrió la escotilla y bajó de la máquina.

Faltaban acaso tres horas para que el sol se elevara otra vez por encima de las dunas y la rutina lo llamara a su puesto de trabajo tras el sucio cristal de la gasolinera.

Harold se tiró en la cama y cubrió su cabeza con la almohada, pero no podía dormir. Los grillos cantaban en la madrugada, un coro de felices criaturas ajenas a la vasta desolación, al sinsentido y la inopia de sus días. «Se burlan ―pensó―, yo sé que se burlan». Una extraña angustia lo agobiaba, un deseo de escapar de todo y de sí mismo que la calma de la noche hacía más intenso.

―¿Cómo es posible ―murmuró―, en qué he fallado?

Saltó descalzo al piso y corrió hacia la puerta. Afuera el mundo parecía muerto, minúsculos fragmentos de vidrio brillaban en la autopista bajo una luna casi irreal, y Harold pensó en todo el tiempo que había invertido en su proyecto: años aferrado a una esperanza acaso absurda, meses que se fundían en esa suerte de inmovilidad viscosa que era su presente, una vida gastada en el mero esfuerzo por sobrevivir, sin éxito, sin trascendencia.

Salió al portal y respiró profundo. No había olores, ni más sonido en la brisa que el ruido estridente de los grillos en la hierba rala del jardín y el canto ocasional de un búho cazador. No había movimiento ni incitación alguna en su desierto. Solo frío y paz: «Una paz de muerte ―pensó―, una paz hecha de polvo».

Regresó adentro y volvió a subir a la máquina. Sentado ante el panel de mando sollozó en silencio hasta vaciarse. Luego ajustó un destino mucho más remoto en el futuro.

―Vamos ―dijo―, tienes que funcionar ―y presionó con fuerza el botón.

La máquina se estremeció unos segundos y se detuvo otra vez. Harold miró en torno: lo mismo, todo lo mismo, el taller ruinoso, el polvo sobre los muebles raídos, afuera la muda inmensidad nocturna con su vieja luna y su frío y sus animales inconscientes; todo inmóvil, eternamente inmóvil y vacío.

―¡Cacharro de porquería! ―gritó de pronto, pateando con furia los controles―. Eres un pedazo de basura asquerosa ―dijo, sintiendo la ira crecer y desbordarlo.

De un manotazo arrancó una palanca.

―Eso es lo que eres ―sollozó―, un montón de basura ―y golpeó cada pieza de su cabina hasta hacerla saltar en fragmentos.

Después, cansado por el esfuerzo, echó la cabeza hacia atrás en su asiento, cerró los ojos y examinó mentalmente cada detalle del sistema: los circuitos, las febriles teorías de la física del tiempo, la calidad de los materiales que empleara… Todo había sido previsto y ejecutado con minuciosa exactitud; sin embargo, inexplicablemente, nada funcionó.

―¿Dónde está el error? ―se preguntó, llorando.

Cuando el reloj despertador comenzó a sonar, Harold lo miró fríamente, como si mirase a un enemigo. Triste, casi exánime, se estuvo así, sin moverse, hasta que el sol empezó a filtrar entre las viejas cortinas, dándole en la cara.

Entonces bajó de su máquina, caminó con pesar hasta el baño y miró su rostro en el espejo.

Primero fue la sorpresa, el miedo, la incredulidad. Una brusca explosión de sentimientos contrapuestos invadió su pecho, robándole el aliento. Luego, la imagen se le hizo poco a poco comprensible: esos labios, ese lunar, esa minúscula cicatriz casi oculta entre los vellos de la ceja izquierda, eran parte de él. «Es mi rostro ―pensó―, soy yo mismo». Pero, ¿y esas canas, y esa tupida red de arrugas que surcaban ahora su piel, y esa flacidez en sus cachetes, y el gris apagado de sus iris, como si una vida entera hubiese pasado súbitamente por su cuerpo, eran él?

Alzó sus manos temblorosas y las observó en silencio. Pálidas, nudosas, envejecidas de golpe, eran sus manos, sí, pero habían dejado de hacer tantas cosas que, pensó, serían ya imposibles.

Harold se apartó del espejo con la sensación de que su vida entera se había escurrido ante él, robada, escamoteada sin remedio. Volvió al taller, miró la máquina en ruinas que de pronto le pareció un artefacto feo, hostil, casi diabólico, y comprendió que la mayor parte de sus días había trascurrido allí, en esa cabina, sumido por su propia voluntad en un extraño letargo. Él mismo, con su afán, se había arruinado la existencia, y su tiempo, el poco tiempo que le quedaba, era ahora nada, apenas suficiente para comprender su estupidez. Vio sus sueños vacíos, sus planes postergados hasta hacerse irrealizables, su cuerpo gastado por una vida que se agotó sin vivirse, sin sentido.

Avanzó tropezando hasta la puerta y miró afuera. Un remolino de arena se alzaba desde las dunas más allá de la autopista. El sol brillaba detrás, difuso entre el polvo y la neblina. La nube voló sobre la vieja gasolinera, borrando los contornos de las cosas, sumiéndolas en una tenue penumbra, y el perro se levantó con desgano del portal, se sacudió y corrió a guarecerse en el taller.

La autopista era ya apenas una sombra, un espejismo. Harold sonrió con dolor, cruzó los brazos sobre su pecho y paladeó el sabor salado de la arena. El viento golpeaba fuerte su cuerpo, erosionándolo, arrancándole minúsculos fragmentos que echaban a volar disgregados, como un puñado más de polvo en el desierto.

Daniel Díaz Mantilla. La Habana, 1970. Narrador, poeta y ensayista

Licenciado en Lengua Inglesa, actualmente trabaja como editor de la revista literaria La Letra del Escriba. Ha publicado Las palmeras domésticas (narrativa, Premio Calendario 1996), en·trance (narrativa, Premio Abril 1997), Templos y turbulencias (poesía, 2004), Regreso a Utopía (novela, 2007) y Los senderos despiertos (poesía, Premio Fundación de la Ciudad de Matanzas 2007). El Instituto Cubano del Libro le otorgó en 1998 la Beca de Creación Dador y en 1999 el Premio Temas de Ensayo en la modalidad de Humanidades. Sus textos aparecen con frecuencia en las revistas culturales del país y se incluyen en antologías de la literatura cubana actual editadas en varios países de América y Europa.