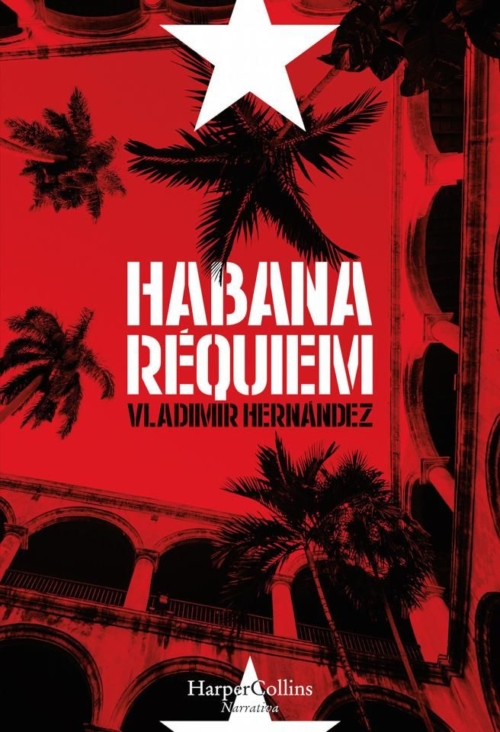

Habana Réquiem

«No puedes dedicarte a limpiar alcantarillas para ganarte la vida

y pretender volver a casa oliendo a jabón.»

Dennis Lehane. Abrázame oscuridad.

1.

El Vedado.

Burbuja. Brisa. ADN urbanita, ecléctico, recombinante.

Veredas, mansiones, colinas suaves de cara al mar. Rascacielos, torres de propiedad horizontal, penthouses, hoteles de lujo, skyline de hormigón recortado contra un poniente de áureo resplandor.

El Vedado inflama amores, envidias y odios; es la joya financiera del país, el pulso cultural de la ciudad; es asombro del turista, meca del peregrino provinciano y recuerdo decadente de un racionalismo relumbrón. Aquí los sueños de prosperidad flotan en el aire y sobreviven a los cambios y caprichos estatales reinventándose a sí mismos. En la noche voluptuosa del Vedado los cabarets, discotecas y clubes nocturnos ganan terreno, los vientos ideológicos se alejan de la Plaza, y las subculturas emergentes se convierten en tribus urbanas.

—¡Policía! —debió anunciarse Eddy—. ¡Abran la puerta!

Pero lo que dijo fue:

—Mensajería certificada. Paquete urgente para Laura Núñez.

Detrás de la improvisada puerta de láminas de zinc y goznes oxidados se escuchó un sonido de jadeo entrecortado y luego una voz ronca y airada le respondió:

—Piérdete, maricón.

Peor para ti, pensó Eddy y embistió la puerta. Había demorado lo justo para recuperar el aliento tras los sesenta metros de escalera que acababa de subir a toda prisa. Algo crujió en el encontronazo y no fue el hombro de Eddy; la endeble puerta se vino abajo.

La pareja lo miró con sorpresa desde el interior de una sala de suelo sin baldosas, atestada con muebles remendados de más de un siglo de antigüedad. Ella: joven, morena y exuberante, azorada y con el rostro enrojecido por los golpes. Él: mestizo, enjuto pero fibroso, con expresión de furia redoblada ante la irrupción del intruso.

El hombre cometió un segundo error: arremeter contra Eddy.

Lo detuvo un golpe en el plexo solar que lo envió contra la viga de madera que apuntalaba el techo en medio de la sala. Otro crujido; quizás una costilla del hombre, quizás un quejido de la viga. Eddy sonrió, pero su expresión era torcida, como si sus labios nunca hubieran aprendido a sonreír.

—¿Quieres más?

El hombre gruñó e intentó levantarse.

—¡Tu madre! —jadeó.

Eddy cerró los puños.

—Mi madre está muerta y enterrada hace mucho tiempo. Ahora dime, ¿vas a levantarte, o no quieres seguir con esta fiesta?

Entonces la mujer se abalanzó sobre Eddy, no para atacarlo sino para hacerle ganar tiempo a su marido; rodeó el torso del policía con los brazos y entorpeció su avance.

—No, por favor, no… déjelo tranquilo…

Él logró sacársela de encima con un par de gestos bruscos, pero para entonces la demora había surtido efecto y el hombre huía por un pasillo mal iluminado hacia el fondo de la casa. Eddy distinguió una cocina al otro extremo del pasillo y lo atravesó a grandes trancos, listo para anticiparse a un posible ataque con arma blanca.

Se equivocaba.

Una puerta trasera abierta; la azotea enorme, de ladrillos color arcilla, largas hileras de cordeles de nailon donde colgaban sábanas empercudidas y prendas de ropa recién lavadas. El viento creaba un efecto de oleaje en la ropa tendida. Eddy avistó la figura fugitiva a cincuenta metros de distancia, trepando por un muro con resolución y destreza, buscando el escape a través del reticulado de terrazas aledañas.

El depredador se agitó en su interior, excitado por el instinto de cacería.

Atisbó un atajo en la estructura de azoteas interconectadas. Se encaramó al techado más cercano y empezó a correr, ganando terreno poco a poco.

Eddy tenía 1.80 de estatura, era amplio de espaldas y su cuerpo musculoso daba la impresión de estar moldeado en fibra de vidrio y ABS balístico: alta resistencia a golpes y torsiones. Sus ojos eran de color gris acero, sin asomo de bondad, y solía llevar el cabello, muy negro y tupido, cortado al estilo militar. Durante los eventos que forjaron su carácter en la adolescencia acumuló una furia brutal de la cual no había conseguido librarse y, para desgracia de los criminales, había convertido su trabajo policial en vehículo catártico.

Su mentor, amigo más cercano y oficial superior, el teniente coronel Elías Patterson, solía decir al referirse a él en compañía de colegas de confianza: “A veces no basta con tener un perro para cuidar el rebaño, a veces necesitamos un lobo pastor; Eddy es como un lobo al que has conseguido domesticar a medias para que proteja a las ovejas de la voracidad de las fieras… ovejas a las que a duras penas evita engullir.”

Amauri “el Gato” estaba deseoso de coger un vuele antes de mediodía. Sabía dónde podía conseguir marihuana en el barrio y, con suerte, algo de coca también; con un par de gramitos tendría más que suficiente. El Gato se dedicaba a escalar las fachadas de los edificios, colarse en las casas por la noche para abrirles la puerta a los ladrones que le pagaban la gestión. Dentro de su controversial idea de la honestidad, se sentía íntegro: nunca robaba, nunca tocaba nada en las casas ajenas. Lo suyo era cobrar por su talento, y el escapismo químico.

En plena Habana Vieja, donde la callejuela Cristo se encuentra con la calle Muralla, había un arco estrecho entre dos portalones. Junto al arco de antiguos ladrillos pegados con argamasa, un mestizo jabao se recostaba contra la pared. Amauri se le acercó.

—¿Qué volá, Gato? —lo saludó el jabao sin darle la mano.

—¿Qué hay? ¿Tienes algo para mí?

El jabao le echó una mirada de fingida desconfianza.

—Depende.

—Depende no —terció Amauri—. O tienes, o no tienes.

—¿Qué quieres? ¿Discos de salsa o de reggaetón?

Amauri hizo una mueca de sorna.

—Ah, deja ese pitcheo, asere. Lo que yo necesito es un convoy: Santa María y Blancanieves. ¿Tienes o no?

El jabao no dejaba de observar con atención a la gente de la calle. Pasó un grupo de escuálidas estudiantes de secundaria básica, riendo y formando algarabía, y un hombre mayor que las miraba metió el pie en un bache del asfalto lleno de agua estancada y soltó un par de palabrotas. Amauri se impacientó.

—Bueno, ¿tienes un convoy para mí, o tengo que llegarme hasta Jesús María para conseguirlo?

—De eso yo siempre tengo. ¿Qué cantidad quieres?

—Ya te dije: yerba y algo de polvo. ¿Los tienes ahí mismo?

—‘Pérate, Gato, ¿pa’ qué tú me preguntas eso? —dijo con tono beligerante el jabao—. ¿Te metiste a fiana o qué?

—¿Y a qué viene eso de fiana? Tú sabes muy bien a lo que yo me dedico, y no es a ser policía. Me conoces hace tiempo.

—Aquí nadie conoce a nadie —declaró el otro, pero le hizo un gesto para que lo siguiera al interior del arco. Amauri lo obedeció y se ocultaron en un recoveco del túnel junto a una batería de registros eléctricos carbonizados. El rincón hedía a vómito y orines recientes. El vendedor extendió la mano—. Serán dos papeletas por el convoy. Dame el dinero y quédate aquí que ahora yo te lo traigo.

Amauri se puso a la defensiva.

—No, mi socio, eso nunca ha sido así. Yo voy contigo a probar el material y, si es bueno, te lo pago y me lo llevo. No te voy a dar el dinero por adelantado.

—¿Tú me estás diciendo que yo te voy a estafar?

Ahora la agresividad en el tono del jabao era patente, pero el Gato sabía que el peor error que uno podía cometer en el barrio era acobardarse.

—No te estoy diciendo estafador, pero las cosas son como son.

El otro vio que iba a perder el comprador y dijo:

—Mira, Gato, te lo voy a decir sin velocidades ni guapería; el material está clavado ahí adentro. —Señaló hacia la entrada de las cuarterías—. No puedo entrar contigo sin complicar al almacenero, así que espérame aquí hasta que te traiga lo tuyo. ¿Estamos?

—No te preocupes. Aquí me quedo, llueva, truene o relampaguee.

Desde luego, no tronó ni relampagueó, pero se escuchó un grito en las alturas y un tipo se estampó contra el suelo de mosaicos descoloridos, a sólo un par de pasos de los dos bisneros.

—¡¿Pero qué coño…?! —empezó a decir el jabao.

Al Gato se le esfumaron los deseos de coger el vuele.

Alzaron la vista por reflejo. Más de veinte metros por encima de ellos, al borde de un muro, la cabeza de Eddy se asomó al vacío. Por su expresión era imposible discernir si sonreía o parecía frustrado.

…

Vladimir Hernández Pacín. La Habana, 1966. Narrador

Ha recibido premios y menciones en importantes certámenes de Ciencia Ficción. Fue Finalista (2000) y Mención (2003 y 2005) del Premio UPC; ganador del Premio Manuel de Pedrolo en 2004 y 2006; y en el Alberto Magno fue II Premio en 2006 y Premio en 2009. En México obtuvo el Premio Terra Ignota 2001 y en Cuba recibió Mención del Luis Rogelio Nogueras 1998 por el libro Nova de cuarzo. Ha publicado relatos en revistas y antologías de España, México, Argentina, Grecia, Francia, Estados Unidos Alemania y Cuba. Tiene publicados los libros Horizontes probables (Lectorum, México, 2000); Signos de guerra (Premios UPC 2000, Ediciones B, España, 2001); Interfaz (Premios UPC 2003, Ediciones B, España, 2004); Semiótica para los lobos (Premios UPC 2005, Ediciones B, España 2006); Kretacic Rap (Fragmentos del futuro, Ediciones Espiral, España, 2006); La apuesta faustiana (Premios Alberto Magno 2003-2006); Horitzó de successos (Pagès Editors, 2007); Hipernova (Letras Cubanas, Cuba, 2012); Interface Dreams e Infoverse (en inglés, Amazon, 2013); Las puertas del cielo (Amazon, 2013) y Crónicas nanotech (Amazon, 2013). Desde el año 2000 reside en Barcelona, España.