En la zona diabólica

Yo estaba pintando un cuadro, pero salía demasiado bonito. Puse a Mahler. La sinfonía número diez, en La Mayor. Subí el volumen a toda mecha. Mahler atronaba. Todas las cuerdas chillaban. Y ni así. El hijoputa se resistía a embrutecerse un poco. Seguía lindo, atildado, tonto y estúpido. Eran las once de la mañana. Antes de las doce del día no bebo y no fumo. Quizás era eso. Me tendí en el piso y cerré los ojos. Sólo existíamos Mahler y yo. Nos abrazamos y fue una penetración mutua. Llegamos al final. Quiero decir, llegamos al silencio, y yo estaba muy emocionado. Abrí los ojos. El cuadrito no se había enterado. Era completamente insensible, joven y petulante. Me dieron deseos de cagarme encima de él. Era un imbécil. Había nacido imbécil y al parecer no tenía arreglo y yo no podía con él. Eso me puso furioso.

Y aún no debía beber. No podía ceder a la tentación. Si tomo un trago antes de las doce estoy perdido. Digo las doce del día como un símbolo. En la realidad siempre logro correr un poco más el horario y empiezo ya en el crepúsculo, que es una hora legítima para las libaciones. Un crepúsculo junto al mar, desde mi azotea, pide ron, mujeres, negras culonas, hierba, películas porno, trasvestis. Todos los pecados posibles. Los pide a gritos. Hay que ser un tipo muy duro para negarse esos placeres en un crepúsculo.

A pesar de todo, esa tarde quería ir a los Alcohólicos Anónimos. Quizás me servía de algo. Por lo menos ya era capaz de reconocer ante mí mismo que, como promedio, me tomaba una botella de ron al día. Un ron asqueroso y barato. Me arruinaba el bolsillo, el hígado, el páncreas y todo lo demás. Y Julia, según cómo tuviera el software ese día, bebía fifty-fifty conmigo, o me rechazaba tajantemente y me repetía cuarenta veces: «Eso es veneno. Quién sabe cómo lo fabrican y dónde. Te está matando».

Tocaron a la puerta. Me sorprendió pero me alegró. Eran dos mujeres con biblias en las manos. Predicaban. Lo hacen mucho en este barrio diabólico. Van de puerta en puerta, pero aquí todos venimos de África. Y por tanto se practica la santería. Cuando las predicadoras preguntan: «¿Usted cree en Dios?», la respuesta usual es: «Sí, pero aquí tenemos nuestra religión. Y esta es la de verdad, porque todo esto me lo dejó mi abuela que…» Los predicadores piden disculpas humildemente, se retiran, tocan en la próxima puerta y se repite la escena. Así hasta el infinito.

Venían vestidas muy decentemente, con ropa antitentación: blusas amplias y grises, de mangas hasta el codo y cuello alto, con unos encajes blancos que se usaban en los años cuarenta del siglo pasado. Faldas plisadas y negras, dos pulgadas por debajo de las rodillas. Zapatos negros, cerrados hasta los tobillos. Peinados simples y nada de maquillaje. Hacían un gran contraste con el resto de las mujeres en la calle, vestidas casi todas con licras, shorts mínimos y ajustados que a veces dejan ver un trocito de nalga, tops que apenas cubren los pechos y dejan el ombligo al aire. Blusas transparentes o bien apretadas, sin ajustadores, con los pezones erizados. Y así se abren paso en la vida, con la manzana en la mano. Me saludaron con una sonrisa leve:

—Buenos días. ¿Usted nos permitiría hablarle un momento sobre la existencia de Dios y su bondad divina?

—Sí, cómo no. Adelante.

Se sorprendieron, no esperaban una acogida tan amable. Entraron, se sentaron y no perdieron tiempo. Saben de memoria lo que tienen que decir. Sólo habló una. La más joven. Quizás tenía mejor preparación, o era más convincente, o aspiraba a ser una gran profesional. No sé. La otra era una mulata de unos treinta y pico o cuarenta años. Muy interesante. A pesar de la blusa recatada y amplia, se le notaban muy buenas tetas. No las podía disimular. Tenía una boca gruesa y una mirada seductora. Casi lasciva. Casi. Se controlaba. Nuestras miradas se cruzaron unas cuantas veces y ella, rápidamente, desviaba los ojos al suelo, y apretaba los labios. Me gustaba muchísimo ese gesto de Caperucita Roja temblando ante el Lobo Feroz.

La predicadora invirtió un minuto en lanzar la primera ráfaga, y me preguntó algo. Es un truco para continuar la conversación. Siempre lo uso. Si usted pregunta algo, el otro tiene que responder. Si el otro habla, usted sólo tiene que prestarle mucha atención, mirarlo fijamente al entrecejo y usar una exclamación breve de interés. Algo así como «ahhh», o «qué bien». Fui periodista de radio muchísimos años y esos eran mis trucos básicos para desarrollar la imbecilidad más y mejor.

Por supuesto que no contesté su pregunta. Era metafísica y sin respuesta posible: «Dios nos puso a todos sobre la tierra para amar y ser amados. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante la gracia divina?».

Me sonreí y le dije:

—¿Quieren un poquito de agua?

—Ohhh…

—Está hervida, no se preocupen. Así se refrescan. Con este calor y ocho pisos por la escalera… Les traje el agua y les pregunté:

—¿Quieren un cafecito?

—¡No, no! —me dijo la predicadora, aterrada, como si le hubiera propuesto jugar a la ruleta rusa. La cafeína debe de ser mortal. Volvió a la carga:

—¿Usted conoce la Biblia?

—Sí, me gustan mucho los evangelios.

—Ah, entonces usted…

—Mira, mi amor, los evangelios son unas noveletas espléndidas, pero no me gustan los curas, ni las iglesias, ni las misas, ni los ritos y las obras de teatro que se montan. Ni religión ni política. Por principio, rechazo todo lo que constituya un eje de poder.

—¿Un eje de poder?

—Sí.

—Ehhh…

—¿No sabes lo que es un eje de poder? A ti te manipulan desde un eje de poder.

—Ehhh…, seguramente usted habrá leído en la Biblia que Jehová…

Había logrado su propósito: hacerme discutir y entrar en su juego. Opté por quedarme en silencio. Busqué un par de veces la mirada de la mulata, que se mantenía con la boca cerrada. Ella también me miraba del mismo modo. A hurtadillas. Me pareció que no entendía o no apreciaba en todo su valor lo que predicaba su compañera de apostolado. Quizás solo ejercía la función de guía en la zona diabólica de la ciudad.

La predicadora al fin hizo una pausa para respirar y ahí mismo aproveché para despedirlas:

—Bueno, muchachitas, les agradezco mucho, pero estoy trabajando.

—Ha sido un placer, hermano. ¿Podríamos venir en otro momento?

—Por supuesto. Cuando quieran.

Cuando ya casi cerraba la puerta, la mulata buscó mis ojos de nuevo y nos miramos intensamente. Coño, qué lástima. Me pareció que estaba ansiosa por cometer un largo y sabroso pecado. Debió venir sola. Cerré la puerta y fui hasta el cuadro. Yacía en el piso, orgulloso y prepotente, sobre los periódicos viejos. Me dieron deseos de pisotearlo un poco y magullarlo. Me contuve. Me puse los tenis y una camiseta y bajé las escaleras. Fui hasta la panadería a comprar el pan escuálido de cada día.

Frente a la panadería había dos carros de la policía y otro más de criminalística. Se les veía laborando dentro de un pequeño apartamento con balcón, en el segundo piso. Había un grupo de curiosos apostados en la calle. Llegó una ambulancia de medicina legal. Subieron una camilla. Averigüé entre los curiosos, pero nadie quería hablar. Todos decían: «No sé.» A veces la gente cree que soy un policía vestido de civil. Me lo han dicho siempre. Me miraban con recelo y encogían los hombros. Al fin encontré una viejita que me dijo:

—Mataron a uno anoche. Pobrecito.

—¿Un vecino?

—Sí, Rodolfito. Vivía solo.

—¿Y le robaron algo?

—No sé. Él tenía su defecto. Figúrese…

Me hizo un gesto con la punta de los dedos aleteando. El tipo era pato.

—Ah, ¿era…?

Y le repito el gesto.

—Sí, figúrese. Yo sabía que iba a acabar mal. Pobrecito.

—¿Por qué?

—Metía a cualquier hombre ahí. Hombres no, porque un hombre que se acueste con otro, yo…, yo respeto a todo el mundo para que me respeten a mí, pero no…, eso no se ve bien. Pero era buena gente.

—Ahhh.

—Dicen que fueron dos muchachos que vinieron con él. Tenía dinero. Trabajaba en la cafetería Venecia, ahí en Galiano. Usted tiene que haberlo visto. Un blanco, delgado, de unos cuarenta y pico de años. Muy amanerado. Se le veía por encima de la ropa.

—No, no, nunca me fijé.

—Dicen que lo ahorcaron con la manguera de la lavadora.

Ya bajaban el cadáver en la camilla, cubierto con una sábana. Lo introdujeron en la ambulancia y salieron lentamente. No había prisa. La policía siguió trabajando. Me fui. Eran las doce y había calor y humedad en exceso. Soporté la tentación de ir hasta el bar Las Delicias y sentarme tranquilo en la barra, con ron y tabaco. Exactamente frente a las bóvedas del tesoro. Me gusta muchísimo el sitio. Bebo ron, fumo, y pienso en los lingotes de oro. Y el tiempo pasa. Logré controlarme y regresé a la casa. Nada que hacer. No quería mirar más el cuadro. Julia regresaría por la noche de su trabajo, con olor a humo de pizzas y a queso rancio, impregnado hasta en el culo. Concentraba toda su energía física, mental y espiritual en las jodidas pizzas y las comidas rápidas. Por si fuera poco, atravesaba la menopausia: tenía terror a las arrugas, celos nauseabundos ante cualquier señorita que se me acercara, ataques repentinos y frecuentes de sudoración y calor. Insomnio algunas noches y letargos absolutos en otras. A veces parecía Santa Teresa levitando en Ávila, y otras veces una de las brujas de Salem, corriendo desnuda por la casa a las dos de la mañana y gritando: «¡Me ahogo, me ahogo!» La ignoraba completamente. Todo era confuso e inexplicable.

Me pasaba el día leyendo, pintando, escribiendo, escuchaba música. Me entretenía con negocios de trasiego en porcelanas, bronces, miniaturas. Pero sufría perplejidades y confusiones continuas, como quien sufre coriza y catarro frecuente. Intentaba despreciar todo el caos y echaba la basurita bajo la alfombra.

Hacía un calor sofocante y me entretuve mirando por la ventana a los vecinos de los pisos inferiores. Me pregunto si todas las vidas son tan vertiginosas y caóticas como la mía. ¿Todos vivirán tan desesperadamente? Es insoportable. A veces pienso que necesito frenar un poco. Otras veces pienso que ya todo está hecho. Y no hay marcha atrás. Cuando uno escribe hasta convertir la escritura en un vicio, lo único que hace es explorar. Y para encontrar algo hay que ir hasta el fondo. Lo peor es que, una vez en el fondo, es imposible regresar a la superficie. No se puede salir jamás.

A eso de las seis salí caminando despacio hacia la iglesia. El calor y la humedad eran sofocantes todavía. La entrada a las reuniones de A. A. es por atrás. Era temprano y estaba cerrado. Caminé un poco más. Me paré en una esquina para hacer tiempo. Y ahí estaban todas las tentaciones delante de mí: el bar Casa Grande, viejísimo, arruinado hasta la cochambre, y sin productos en los estantes, pero en una esquina de la barra había un camarero vendiendo ron barato, cigarros y tabaco. Eso no faltaba jamás. Y las mulatas y las negras —las blancas me aburren, definitivamente— pasando por la acera con sus hermosos cuerpos y su desparpajo fresco y provocador. Entré en el Casa Grande. Me senté en una banqueta y pedí un doble. Está en la esquina de Águila y San José, es decir, rodeado de fuego al rojo vivo. Me gusta ese barrio, atrás del Capitolio. Es una caldera infernal de aceite hirviendo. Pero no quería complicarme. Me limité a beber y a mirar a las mujeres que pasaban por la acera. A las siete menos cinco me levanté y me fui a mi primera reunión de A. A. Iba esperanzado. Y curioso. No tenía la menor idea de cómo sería. Me detuve a unos metros de la puerta. Miré adentro. Desde la calle. Y no pensé. Sencillamente no pensé.

Volví al Casa Grande. Pedí un doble y un tabaco. Lo terrible es la incertidumbre. Es tan mortífera como un balazo en la sien.

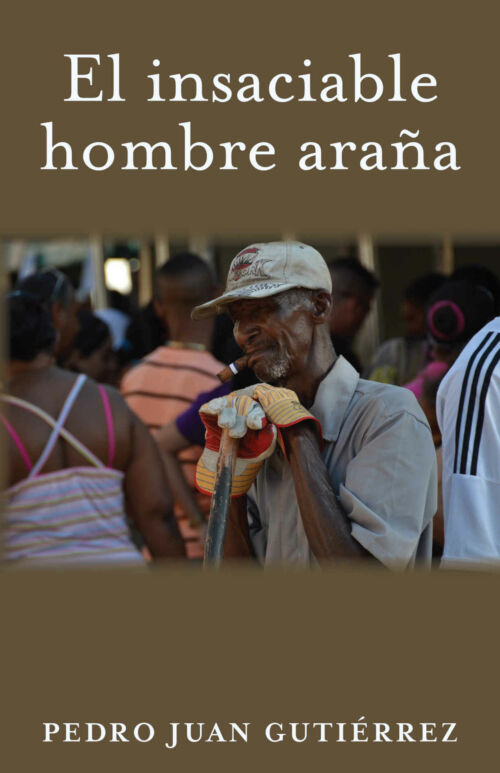

Pedro Juan Gutiérrez. Matanzas, 1950. Narrador y poeta

Licenciado en Periodismo en 1978, ejerció este oficio por veintiséis años. Entre 1998 y 2003 publicó a través de Anagrama los cinco libros del “Ciclo de Centro Habana” (Trilogía sucia de La Habana, El Rey de La Habana, Animal tropical, El insaciable hombre araña y Carne de perro). Luego escribió la noveleta policial Nuestro GG en La Habana y el libro de viajes Corazón mestizo. Fue laureado con el Premio Alfonso García-Ramos de Novela 2000, España; y con el Premio Narrativa Sur del Mundo 2003, Italia. Tiene publicados varios libros de poesía en el extranjero (Espléndidos peces plateados, La realidad rugiendo, Fuego contra los herejes, Morir en París, Yo y una lujuriosa negra vieja y Lulú la pérdida y otros poemas de John Snake). Próximamente aparecerá en Cuba, por primera vez, una selección de su obra poética. El relato “Algunas cosas perduran” pertenece a la Trilogía sucia de La Habana, Editorial Anagrama, España, 2008.