Deja el cuchillo y se desplaza a gatas hasta el rincón más próximo. Apoya la espalda contra la pared. El polvo fluctúa en los rayos del sol que entran por la ventana. Cae la tarde. Como cualquier atardecer en el ahora lejano Maine, cuando el resplandor atraviesa los pinos blancos y cae sobre el techo de su cabaña. Tan distante de las ocupadas por el resto de los vecinos. Tan oscura por la madera curtida por el tiempo y la humedad del bosque; tan obstinada como él.

Ya todos aquellos niños, amigos de la infancia, habían emigrado a las grandes ciudades, las grandes oportunidades. Al principio mandaron e-mails, postales de un campo de golf en Virginia y por supuesto: la estatua, las cataratas, el Mandalay Bay y el Parque Central. Pero los recuerdos fueron abrumados poco a poco por el viento, el ruido de los pájaros, el bosque. Un día salió de la cabaña envuelto en su bata de dormir y fue directo a revisar el correo de los Estados Unidos de América y sólo encontró una araña prieta y gorda que empezaba a tejer su propia cabaña dentro del buzón.

Se incorpora para ir al baño. Abre la ducha. Sin quitarse la ropa se mete bajo el chorro y el agua en la bañadera empieza a teñirse de rojo. La sangre lleva un tiempo en la camiseta y en el jeans y por eso no se va tan fácil. Prende fuego a la ropa con un encendedor, las dos piezas se consumen en el piso del baño y recoge los restos en una bolsa plástica que luego deberá tirar en un depósito, allá fuera, lejos del hotel.

Al salir, con paso inestable, tropieza con el cadáver que sigue sentado a la mesa —la mesa ordenada para dos porque esa tarde sería más que un almuerzo—, con el rostro hundido en el plato de camarones; con el charco de sangre cada vez más amplio en el mantel.

Suena el teléfono y el señor Hawthorne decide atender la llamada: Le subirán enseguida el champán que ordenó. Subirán con la bebida, pero ella sigue junto a la mesa con la puñalada en el cuello. ¿Qué hacer? ¿Lanzarla por la ventana? No funcionaría. Todos saben que subieron juntos. Las cámaras de seguridad pueden encargarse. Podría saltar él por la ventana, pero siempre ha sido un cobarde. Por favor, señorita, no quiero el champán. ¿No quiere champán? No, no quiero; soy el huésped de la habitación 13. Cuelga. Pega un oído a la puerta. Todo parece tranquilo. Aún así sale al pasillo: se ve desolado de punta a punta. Sólo el carrito de limpieza ocupa un lugar a un costado, nada más. Regresa a la habitación y una brisa, que entra por la ventana, le dice que ha salido en cueros al corredor. Decide vestirse y bajar a botar la bolsa con los residuos de ropa.

Mientras desciende por las escaleras (más seguras o privadas que el elevador), recuerda aquella tarde en Maine, cuando iba del segundo piso al primero en el high school. Llevaba consigo una bolsa mejor, dorada e imprescindible para regalos. Iba con mucho dolor y temblores en las piernas: primera cita. Debía de una vez decirle a Sally Seymour cuanto la amaba.

La pequeña Sally había sido una buena amiga y lo esperaba (ya eran las dos de la tarde, la hora del recreo y todos merendaban afuera) en el salón para fiestas. Entonces no había fiesta ni globos ni el director diciendo estupideces por el micrófono. Sólo un local helado y sombrío. Hawthorne abrió las dos hojas de la puerta y lo primero que vio fue a sus amigos, los compañeros que se irían luego a las grandes ciudades, ocultos tras una ventana. Desde allí podían verlo todo. Fallarle al grupo no era bueno.

La pequeña Sally se paró frente a él y le preguntó: ¿De qué se trata, Hawthorne? Te traje un regalo. Oh, gracias, Hawthorne, eres un buen amigo. La pequeña Sally le tomó la mano para salir de aquella penumbra pero él escupió de pronto: Me gustas, me gustas y quiero besarte. Sally Seymour lo miró con los ojos muy abiertos, muy aguados. Apartó despacio su mano de la suya y retrocedió unos pasos. Hawthorne trató de acercarse y ella le reventó la bolsa en la cabeza. Por varios días, mientras tomaba un descanso en sus estudios de español, se vio en el espejo el golpe verde-morado que le dejaron las tres latas de Sprite, ocultas en el interior de la bolsa dorada, más bella que esta donde trae los restos de la ropa. Finalmente, después de atravesar el jardín del hotel, la echa a la cascada que hay al norte, con desahogo a un costado, a la fuente de la avenida 23.

De regreso a la habitación, antes debe esquivar al custodio, pero es demasiado tarde y ya el hombre está a unos pasos con la misma pregunta de siempre: ¿Quiere chicas? Cómo la que subió con usted esta mañana, o incluso más buenas que esa. No, gracias, responde Hawthorne y decide seguir, o más bien sentarse en un sofá, junto a una pecera cargada de plantas y peces. Ni siquiera así logra distraerse. Esa maldita pregunta: ¿Quiere chicas? Le patea la cabeza. Pudo haber respondido lo mismo una semana atrás, cuando bajó del taxi frente al hotel y el custodio apareció con la propuesta. Pero entonces sólo dijo: Interesante, y fue a sentarse en el sofá. Pidió una piña colada y con el trago en la mano se limitó a observar los peces.

Pasa la tarjeta a la puerta, adentro todo sigue como antes. Debe pensar más ahora. Mientras estaba en los bajos pudo entrar la muchacha de limpieza. Toma una botella de agua del minibar y bebe junto a la ventana. El mar está algo movido. El sol parece tocar el océano al final. Empieza a regarse el tono naranja por la ciudad. Pronto será de noche. Quiere enviar un mensaje a alguien, agarra incluso el celular, pero una mosca negra y gorda se le posa en la nariz. La espanta; esta da un par de vueltas frente a su cara y luego se aleja.

Arriba hay un avión. El sonido de las turbinas lo inquieta. Aún los asientos forrados en azul. La manta a cuadros que lo cubría, a él, Hawthorne curtido por la humedad del bosque, como los troncos de pino en la cabaña. Hawthorne solitario y sin amigos, o con amigos alejados por las sucesivas partidas. Él había jurado no partir jamás. Eran tiempos donde en el viejo Maine no se estilaba hacer demasiados tours. Apenas se iba más allá de la iglesia o del faro de Bass Harbor, a menos que se tratara de un soldado mandado al infierno y luego al baile de osamentas, con una frazada de rayas y estrellas para el frío del largo viaje. No era de rayas sino a cuadros la manta que lo cubría en el avión. Porque un hombre, según el amigo de la ciudad de la estatua, debe salir a conocer un pedazo de mundo y no pasar el día entre libros y estudios de idiomas inservibles.

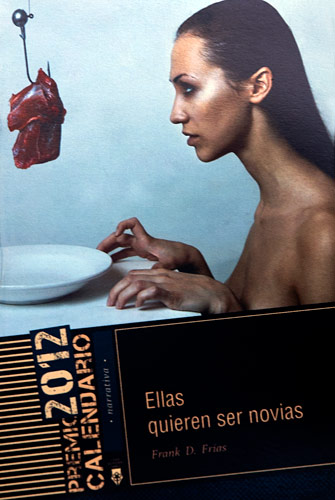

Mientras orinaba a diez mil pies de altura pensó que había sido una mala idea viajar al primer país señalado con el índice en el mapa y los ojos cerrados. La Habana. No sonaba mal después de todo. Regresó al asiento. Afuera pasaban las nubes y adentro los minutos cargados de azafatas plásticas y un tipo tan aburrido como él en el asiento junto al suyo. Hawthorne quiso hacerle una pregunta para olvidar el zumbido largo de las turbinas. ¿Se pasa bien en La Habana? Disculpe, no entiendo. Le repitió la pregunta en español. El hombre sonrió y dijo: Es un putiferio, tío. Puedes tirarte a la chica que quieras. Hawthorne pensó en las putas de Maine. Una vez llegó a pagar por veinte minutos, un domingo, luego que Sally Seymour se marchara enojada con él por tanta insistencia. Doscientos dólares le costó el amor aquella noche. ¿Cuánto? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto cuestan las chicas? El catalán se echó hacia atrás y sonrió de nuevo. Mira, tío, si les pagas estás frito. Llévalas a comer de vez en cuando, no sé…Cómprales algo de ropa. Paséalas por una Disco y deja que beban mucha cerveza. Acepta cuando te inviten a casa a conocer a sus padres. No sé… Un celular, se vuelven locas por un celular. Pero nunca, escucha bien para que no te den, nunca les pagues un centavo. Trátalas como novias. Eso… Ellas quieren ser novias. Hawthorne se acercó más al catalán para evitar que los escucharan. ¿Qué lugares me recomiendas? Todos los lugares de la isla. Es un putiferio, un puñetero paraíso, hombre.

El avión se pierde en el cielo y Hawthorne se tira en la alfombra. Puede bajar, dar una vuelta, beber un poco, un poco más de lo habitual. Pero pasar junto al custodio no es bueno. Está harto de la misma pregunta de siempre: ¿Quiere chicas? ¿Qué tienes?, preguntó aquel día. Cuarenta dólares la hora, con mulatas de verdad. Sesenta con universitarias. A Hawthorne no le interesó la oferta y se fue a la habitación. Durmió profundo, mucho, como no lo había hecho en años. A eso de las seis salió a comer a la ciudad. Perdió la cuenta de las mujeres que lo miraron, otras no lo hacían, pero era suficiente con las que, al pasar, le sonreían; una llegó a darle un pellizco en la nalga. Dios, dijo y miró al cielo, Dios, cómo es posible; le dieron otro pellizco y Hawthorne bajó la vista. Putiferio se leía en el cartel de neón en la cima de un hotel. Se leía Habana Libre en realidad, pero le duraban en la cabeza las palabras del catalán.

Comió bien, en un pequeño negocio. Las dependientes lo miraban. El chofer del taxi le ofreció chicas cuando regresaba al hotel. Había una en el lobby, de tono caramelo en el cabello y mucha silicona. Lo miraba a él, Hawthorne, ciudadano de Maine, el eterno enamorado de Sally Seymour.

Rentó un auto al día siguiente. Manejaba tranquilo, después de un par de cervezas en la Plaza Vieja, donde le había esbozado una sonrisa, con mirada rara, la dependiente que dejaba la cuenta junto a la copa, con la blusa semiabierta. Manejaba y el aire le daba en la cara, cuando una muchacha, la que ahora tiene el rostro volcado sobre los camarones, le sacó el brazo. Hawthorne se detuvo. ¿Sigue recto hasta aquel edificio de allá, el que está casi dentro del cementerio? Manejaba con espejuelos oscuros, ella en el asiento de al lado. Ella estaba hambrienta y aceptó una invitación a comer.

A eso de las cinco atravesaron el lobby. Cenaron en el restaurant. No hubo sexo, no subieron a la habitación. Ella jugaba a ser una chica decente. Él era un chico de Maine, protestante, aburrido; curtido de lluvia más allá de la ventana y con olor a pinos blancos. A veces llegaba de más lejos el olor de los castaños americanos: él sabía esperar. Había adoptado la paciencia de las lilas de Maine, que esperan a mayo para llenarse de tonos blancos, púrpuras, rosas. Dejó a ¿Olivia? Sí, ese es mi nombre, Olivia Odel, en la puerta de su casa después de la cena. Regresó al hotel; pero antes no pudo soportar más cierta dureza en el cuerpo y pagó cuarenta dólares por una muchacha que dijo ser estudiante de Psicología. Tuvieron sexo en el asiento de atrás.

Él esperaba. Quince días esperó. Una mañana marcó el número de Olivia. Ella no estaba pero sí la madre y quedó invitado a un almuerzo esa misma tarde. Una vez retirados los platos dijo la madre: Es una buena niña —sirvió el café en dos tazas—. Hija única, amor. Adora los perros.

Olivia llegó cerca de las tres y no rió ni demostró enojo. Simplemente se detuvo en el umbral. La madre los dejó solos. ¿Cómo fueron tus cosas hoy?, preguntó él. Bien, es decir, lo mismo de siempre; y tú… ¿cómo llegaste aquí? Hawthorne explicó. Pero si molesto me voy. No, no es eso. Es que yo no acostumbro… Y Hawthorne se puso en pie con la misma cara de perdedor con la que Sally Seymour lo dejaba una y otra vez. En la puerta Olivia se disculpó. Entra, no es para tanto. Afuera empezaba a llover. La madre dejó una botella de vino en la mesa; pórtense bien, agregó, mientras abría la sombrilla y justificaba la salida con un compromiso de última hora. Hawthorne creyó ver un cruce de señas entre las dos, no estuvo muy seguro de un leve movimiento en los ojos de Olivia. Pero esa perra de la madre sí. Sally Seymour me ha dejado un ensayo muy largo de ese tipo de expresiones. El tipo del avión tenía razón: Estas quieren ser novias, aquí las putas le han dado un giro al negocio. Mis amigos no van a creerlo.

Hawthorne llenó de vino su copa. Olivia no, prefería ir a darse una ducha antes de seguir con la conversación. Joseph Hawthorne fue hasta la ventana en la sala, la lluvia mantenía vacías las calles; el olor a humedad le trasmitió la sensación de estar en casa. Le entraron ganas de tener sexo; sin embargo era preciso llenarse de paciencia. A estas putas les gusta jugar. Vació la copa. Entonces, juguemos.

Pero la lluvia aumentaba y las sensaciones se movían de manera extraña en el apartamento del Vedado. Primero salió ella con el pelo mojado y el buen olor a las lilas de mayo que llenan la tierra de Maine. Después emergió el osito tatuado en la cadera. No bebía. Sólo vino en las cenas. Y el cigarro le daba arqueadas. Sally Seymour había empezado a fumar a los diecisiete. Andaba de pronto con Suzanne Grabanski; la más ligera de pelvis en los baños de la escuela, la de más silicona, el mejor entretiempo del equipo de fútbol. Y de pronto todos comenzaron a hablar. Allí la gente sabía hacer eso… ¿Y si Olivia no es una puta? No pueden ser todas putas en un país. Hawthorne la vio freír unas papas, vestía un short y una blusa a rayas, con tirantes, apretada. Murmuró mientras llenaba nuevamente la copa: Es una Suzanne Grabanski. ¿Qué dices? Nada, sólo que eres linda. Hubo silencio. Roto un instante por el crujir de más papas echadas en el aceite. Quizá no debí decir eso, tan infantil: eres linda. Le había costado años atrás. Eres muy linda. Sally lo miró un segundo, luego rió a carcajadas. Rieron muchos al siguiente día, cuando entró al aula. También llovía afuera y la lluvia entraba por la ventana.

Algunas gotas le caen sobre las piernas. Abre los ojos, ya es de noche. Debí quedarme dormido. La habitación está oscura. Apenas puede distinguir la silla de mimbre, las lámparas imitación Wisteria a ambos lados de la cama, la pequeña mesa con el almuerzo para dos…

La mosca le vuela cerca de la oreja. El zumbido de todas las moscas es igual, pero él juraría que es el mismo bicho negro y gordo que en la tarde se le posó en la nariz. Intenta espantarla a pesar de la oscuridad, de no ver exactamente donde revolotea el problema. Camina a tientas, descalzo, con los pies semihundidos en la alfombra; con la lluvia afuera y el resplandor de algunos relámpagos a lo lejos. Avanza hacia el interruptor para iluminar la habitación, pero no lo hace. Sospecha que tiene el poder de soportar un cadáver por mucho tiempo, pero no a Olivia llena de moscas, y dura, y amarilla. Nunca debí abandonar Maine. Allí quedó la infancia. Aquí quedaré yo cuando descubran el cuerpo. Allá quedaban los ojos de Sally, azules, como los de Samantha Smith, su primer amor. Aquella niña en la conferencia de prensa en Canadá. Dulce verano del 86. Luego cayó el avión: todos conocen la historia. Nunca más la vería con el pan negro y la sal en el medio. La sonrisa. Nadie rió o volverá a reír como Samantha Smith. Por un momento creí que Sally podía. Era sencilla. No hablaba mucho. Pero llegó de New Jersey Suzanne Grabanski. Por un momento creí que Olivia sería…

Enciende la luz y la ve sentada a la mesa con la cara hundida en los camarones. No hay moscas. Excepto la negra y gorda, que ahora se limpia las patas con el trasero apoyado en el hombro izquierdo del cadáver. Hawthorne saca una cerveza del minibar y empieza a beber en la ventana. La llovizna cae pareja en la noche; la ciudad le parece oscura, estancada. No le cae bien el hotel Habana Libre. Había pasado al pie de él antes de ir a la casa de Olivia. Había visto en la cima unos cien o ciento cincuenta pájaros negros. Volaban en círculos. Aves de carroña. Lo peor de este país, le sacan los ojos a las gentes, dijo ese día un borracho que se acercó hasta la ventanilla del auto para pedirle dinero. Odio el maldito edificio. Odio la ciudad húmeda y oscura, odio a las personas. Odiaba también a todos en el lejano Maine. Al bosque no; le gustaba tumbarse en la tierra y mirar los pocos espacios de cielo que dejaban los pinos. La luz entraba por ellos y llenaba de motas amarillas el suelo. Se quedaba quieto y podía escuchar a las lombrices cavar sus propias cabañas, a los grillos, el viento.

Adoraba salir corriendo de cualquier lugar donde hubiese ruido. Incluso si se trataba de la feria y Sally Seymour lo invitaba. Incluso si se veía hermosa en el carrusel, o lanzando pelotas a las dianas, o comiendo algodones de azúcar rosa. Pero había mucho ruido y se alejó con Sally. Mientras iba por la grava, directo a la orilla del lago, le preguntó por qué le había llevado a la feria. Te he tratado como un perro, quería hacer algo por ti, respondió ella. Hawthorne, bajo la influencia de los cisnes, quiso besarla y Sally interpuso una mano entre los dos. Y él regresó a la cabaña con todo el polvo del atardecer.

En la noche despertó de la borrachera con vino por unos toques en la puerta. Se cubrió con una bata, fue a ver quién llamaba, le llegó desde afuera el olor de Chanel Número 5, el perfume de Sally. Pero no era ella. Suzanne Grabanski entró a pasos largos, con unas bolsas de compras, se sentó en el sofá. Andaba con el pelo suelto, y unos botines que sobre el piso de tablas hacían un ruido extraño y nuevo para él. Estuvo un rato junto a la puerta, sin cerrarla, hasta que Suzanne dijo: Cierra y dame fuego, sostenía el cigarro entre los labios. Él no supo qué hacer; y Suzanne se dio fuego ella misma con el encendedor que sacó del bolso y agregó: Sé que te caigo mal, por eso vine a firmar la paz. Fue hacia la cocina con las bolsas; preparó champiñones rellenos de queso y tomates guisados en mantequilla; adornó los platos con aros de cebolla y los puso en la mesa con una botella de Oporto. Siempre le había impresionado Suzanne. Uno ochenta de estatura en una mujer impresiona a cualquiera. Pero no era su tipo. Cierto que no hacía payasadas con pompas y no coreaba el nombre de la universidad en los partidos de fútbol. Sin embargo, le gustaba revolcarse con el equipo y andaba de pronto con Sally.

Aún así se sentó a la mesa; ella olía igual que Sally. Comieron juntos a la luz de las velas, hablaron de cosas sin importancia guiados por el alcohol. Para él era la segunda botella y empezaba a recuperar la borrachera aplacada antes por el sueño. Le dio la impresión de que Suzanne sospechaba ese asunto y por eso le llenaba la copa hasta el límite. La de uno ochenta no se quedaba atrás y bebía como un hombre. Por unos minutos sólo hubo miradas y la leña crujiendo en el fuego. Hawthorne se decidió a hablar: Alguien se va preocupar por ti. Mis papitos están divorciados hace años, respondió ella, viví con mi madre algún tiempo, hasta que se cansó de beber y de golpearme y se removió el cerebro con una Mágnum 44. Soy una víctima. Podría haber salido asesina o puta, por ahora soy lo segundo. Pero si alguien intenta robarme lo que es mío, entonces podría ser lo primero.

Hubo un silencio. Regresó el ruido de la leña en el fuego. Los dos se miraban directo a los ojos. Hawthorne trataba de sostener el ángulo pero la cara de Suzanne se le movía por momentos. El vino comenzaba a volverlo torpe. Ella recogió los platos y se perdió en la cocina.

Él escuchó desde la mesa cuando ella cuando entró al baño, escuchó además el chorro de orine contra la taza. Olió después el incienso que salía del cuarto. Vio la hora en el reloj de pared; era media noche y la neblina que venía desde Bald Porcupine empañaba los cristales de las ventanas. Se puso en pie y fue al encuentro de Suzanne.

Ella demoraba todavía en el baño. La puerta abierta, pero Hawthorne no alcanzaba a verla desde la esquina de la cama donde fue sentarse con una copa en la mano. Sonó el teléfono. Pensó no atenderlo, sin embargo el insistente timbre rompía el equilibrio de vainilla impuesto por el incienso. Descolgó: su madre y las mismas preguntas. ¿Comiste? ¿Te cepillaste los dientes? Hawthorne sólo escuchaba. Eres un inútil, aseguró la madre antes de colgar. Suzanne salió llevando apenas los botines y las bragas, algunos vellos le atravesaban el encaje. Sus amigos de las otras ciudades decían que ahora las chicas se depilaban hasta dejarse la piel de gallina, era la moda, pero Suzanne mantenía entre las piernas la antigua esencia, sin poda, salvaje, con Allen Ginsberg, si pudiese, leyéndole poemas en medio del bosque. Está enferma, pensó Hawthorne y temió ser golpeado con un látigo. Ella le pasó el índice por la cara, por los labios. Le desabrochó la bata de dormir, lo empujó al centro de la cama. Le mordió la oreja. Tuvieron sexo, ella a horcajadas sobre él. Hawthorne quieto, el cuerpo inmóvil y los ojos muy abiertos. Así, hasta que Suzanne se tumbó al lado y encendió otro cigarro. Hawthorne pidió que nunca le contara a Sally y Suzanne Grabanski se incorporó, se vistió, dijo: Presta mucha atención, pervertido. Si vuelves a acercarte a Sally le cuento cómo nos revolcamos. O quizás sólo recuerde que soy una víctima y te pique en pedazos con una sierra. Hawthorne no la escuchó más; ella decía: Sé todo acerca de ti, pero él no escuchaba. Ella decía: Eras virgen hasta hace unos minutos; él tenía la vista afuera, en la niebla. Ella decía: Eres un perdedor y vas a morirte solo; él miraba el hacha colgada en la pared. El arma para cortar leña.

Suzanne cometió el error de orinar de nuevo antes de irse. Nunca más salió del baño; no íntegra al menos. Hawthorne vagó por el bosque con la pala y una pesada bolsa al hombro. En una noche espesa y húmeda, parecida a la de La Habana, la ciudad escogida al azar.

Hawthorne toma otra botella del minibar. El cuerpo le pesa más a medida que avanza la noche. La llovizna persiste; el putiferio se vuelve húmedo y huele a metal. El charco en el mantel se ha puesto denso y de un tono más oscuro. Termina la cerveza y se sienta junto a Olivia. Había ordenado los cubiertos por su orden. Había un par de copas y una botella de vino. Había cocido él mismo los camarones, en la cocina del hotel, después de pasarle unos billetes al chef. Había dispuesto un almuerzo cuando el cielo era azul. Cuando aún no había señales de las nubes oscuras que vendrían.

Recibió a Olivia en el lobby. Ella lucía como niña de casa; eso parecen al principio, le habían dicho. La hizo pasar a la habitación. La vio aprobar con la mirada las cortinas corridas y la luz de las velas, entonces para nada mortecinas. Hablaron de Maine mientras comían, de La Habana antes y después del Muro. Hablaron del Morro, del bosque y las cabañas, de los domingos en el culto protestante, de los amigos, de Samantha Smith, de Catherine Porter, de Bob Dylan. Bebieron vino; ella poco, él mucho. Y llegó el silencio incómodo. Olivia señaló que llovería mucho esa noche, según el meteorólogo del noticiero. Las manos de Hawthorne se descomponían cada vez más. Olivia pinchó un camarón, lo masticó despacio, dijo: Me encanta el picante, pero quema. Las manos de Hawthorne estaban fuera de sí. Escucharon romper el aguacero. Y regresó el silencio, silencio absoluto. Hasta que Hawthorne dijo: Te pareces mucho a una amiga. Entonces es linda tu amiga, contestó Olivia; sonreía, pero se puso seria al ver que él estaba serio, habló nuevamente del picante, de los encurtidos que preparaba en casa. Hawthorne la interrumpió: Mi amiga… un día se volvió una puta. Olivia le vio los ojos aguados, iba a consolarlo, cuando descubrió que había algo más y se quedó inmóvil. Hawthorne se levantó, caminó; por alguna razón pensó que tenía sobre la cama un anillo de compromiso, dentro de la caja pequeña forrada en terciopelo y acuñada en Cartier.

Por unos segundos creyó contar con eso, pero recordó el anillo sobre la cama en Maine. Se las iba a jugar todas ese día con Sally. Sin embargo, antes irrumpió Suzanne y la tuvo que enterrar en el bosque. Por unos segundos quiso hallar la alianza en la fina sobrecama negra de la habitación con alfombra y cortinas del mismo color. No había más que un lecho meticulosamente ordenado; afuera la lluvia, adentro el silencio. Regresó pensativo, se dejó caer en la silla, le habló a Olivia: Presta mucha atención, por favor —su buen español ahora le pesaba—, no tengo el anillo, pero puedo comprarlo, quiero que seas mi novia… Es decir, mi esposa.

Olivia llenó su copa de vino para beber un poco, en lo que Hawthorne regresaba con el dinero. ¿Cuánto cobras? A fin de cuentas, ella fue clara con sus gestos desde el principio. Estaba bien un poco de protocolo; tampoco era una de esas putas del interior que abren las piernas antes de hablar. Ella sabía dar regalos a las almas podridas y errantes. Ella era Olivia Odel y en el menú decía: Soy una puta sofisticada y sé organizar una fiesta aunque el final sea siempre el mismo. ¿Acaso no parezco profesional? ¿Acaso tengo algo que ver con las tipas resfriadas que cobran cinco pesos en las monótonas madrugadas de La Habana? Así pensó Olivia en voz alta frente al ciudadano de Maine; finalmente tiró la servilleta sobre la mesa y apoyó la espalda en la silla. Sonrió, luego dejó claro: Son cien dólares por hora, creo que ya hemos perdido bastante tiempo.

Él se desplomó de golpe en la silla. Olivia creyó haber sido dura y habló más suave: Cien dólares por hora, siempre es así. Pero me caes bien y lo mejor que puedo hacer es dejártelo en ochenta, ochenta es definitivo. Hawthorne puso la mirada en el cuchillo de rebanar la mantequilla; no tenía mucho filo… Pero lo descargó con tanta fuerza que la punta roma atravesó el cuello de Olivia. Olivia abrió y cerró la boca, despacio, en cada intento por respirar vomitaba sangre oscura. Hawthorne se puso de pie y caminó con esfuerzo hasta la ventana. La ciudad le parecía más extraña que nunca. No había planeado morir allí.

No había pensado en morir. Ahora se le antojaba preciso y miró una vez más a Olivia. Muerta, la cara hundida en el plato de camarones. Sacó la cabeza al vacío y contó los pisos hasta el suelo. Nueve. Suficientes para irse de paseo al jardín de osamentas. Suficientes para quitarle los deseos de saltar. Cayó de rodillas, todavía con el cuchillo en la mano. Desde esa posición veía volar en círculos las aves de rapiña en la cima del Habana Libre, donde, él lo sabía, se hospedaba el catalán que conoció durante el viaje en el avión.

El catalán pide un jugo de mango como todas las mañanas. Como todas las mañanas espera a que su novia baje y desayune con él en la cafetería del hotel. Busca la sección deportiva en El País para saber cómo andan las cosas con el Barça. Amanece en la capital. Al catalán le gusta mirar la ciudad a través de los cristales, pero hoy todo es gris, el agua encharcada en las calles se va poniendo negra con el paso de los autos y los ómnibus. Ya no quiere mirar más, se sumerge en las páginas del periódico y no alcanza a ver a Hawthorne cuando toma el teléfono y pide que lo pongan con la Policía. El catalán no ve a su novia, que llega desde atrás, le da un beso en la cara y se sienta al lado suyo. Ordenan lo mismo de siempre: tostadas, mantequilla y dos vasos de leche. Ella comenta que es una mañana asquerosa. El catalán está de acuerdo y le pregunta: ¿Qué puedo hacer para mejorarla? La mulata sonríe y responde: Llévame de compras, estoy deprimida. Él le devuelve la sonrisa y la invita a brindar con leche. Unen los vasos y los anillos de compromiso rebrillan en medio de la atmósfera de nata gris que forma el día.