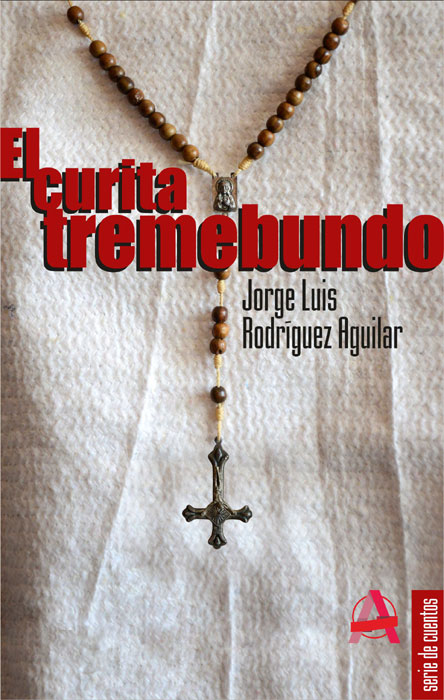

El curita tremebundo

A mi madre

Algunas personas están vivas solamente…

porque el asesinato es ilegal.

Refrán popular.

Apareció muerto, con la boca abierta y la biblia bajo sus manos entrecruzadas, como si en un espasmo se hubiera dormido, pero con los ojos desorbitados. En su incómodo sillón, el que gustaba balancear hasta el cansancio y que le recordaba aquella niñez batalladora, cuando su madre lo castigaba a ver los muñes de palo y a comerse esas sopas de malangas hirvientes con croquetas.

Desde entonces había decidido cambiar su vida. Su futuro sería diferente. Desterraría por siempre, de su dieta, las blanduras y los vegetales. Pasaría a convertirse en un devorador insaciable de cuanta fibra existiera. La carne, la preciosa y casi prohibida proteína, lo mismo fuera de res, caguama o manatí, se convertiría en su oblea eucarística.

Y su complexión cambió. Lo que antes fue un niño escuálido y vivaracho, rebelde con causa y animoso, incluso para lo más tonto y aburrido, con el tiempo se volvió un ser anodino, inmensamente —asquerosamente— gordo, voraz, lujurioso y vago. Su vagancia era célebre y, de ella, enfermó.

En su enorme casona era asistido por un grupo de monjas selectas, con votos de silencio, para que no hablaran de más, porque a él le gustaba escucharse y, si no, desgalillarse al compás de una buena ópera o un mal reguetón. Sí, porque la transformación ocurría siempre cuando las malas noticias o los presagios de una, revoloteaban. Entonces, sin más ni más, acompañado por un buen trago de whisky o por uno de esos preparados que le encantaba hacerse, en donde al simple ron callejero le dejaba caer algunas gotas de picante, limón, miel y una o dos aceitunas, se encerraba en sus aposentos y subía el volumen de su High Fidelity System.

Su colección de problemas lo había hecho un verdadero connaisseur de las más terribles musiconas del patio. Una a una las tarareaba mientras manejaba su Mercedes: Los indomables, JuaniK, el Subyugador… Su cultura pasaba con tremenda facilidad de lo más culto a lo más mundano. Y así, sus relaciones también cambiaban.

Como «impaciente» oidor de almas, no era precisamente muy bueno. Decía que trabajaba solamente de cuatro a seis. Fuera de ese tiempo, cualquier confesión estaba destinada a perderse o a ser tomada con el mayor desinterés; ni se inmutaba. Después, se servía un plato grande de carne, lo mismo magra que grasienta, y se deleitaba mascando y rechupándose los dedos. Entonces, regresaba a su estrecho sillón, en la sala de la casona, y cerraba los ojos para «pescar» un sueñecito mientras fumaba un par de Criollos.

Casi todos los días, excepto los de misa, hacía lo mismo. Era una costumbre atornillada en su vida y que todo el que lo conocía, respetaba. No existía la posibilidad, ni aun bajo un desastre natural, que cambiara su rutina. Su casa era su templo; no podía ser de otra manera.

En las fiestas patronales salía vestido con toda la indumentaria y las gangarrias propias de su rango, aunque en verdad, le gustaba aparentar mucho más de lo que era. Para cualquier extraño de paso por el pueblo, tal parecía que el obispo andaba de visita porque era bien extraño verlo, así, recorrer a pie las calles de su barrio, profusamente ataviado con cuanta parafernalia religiosa existiera. Bajo el sol, acompañado por sus dos acólitos, desandaba las pocas cuadras que separaban su recia morada de la iglesia parroquial. Ni carrozas ni Mercedes: a pie, para que lo recordaran in omnia saecula saeculorum.

Después del carnicero era la figura más importante de Lomitas del Potrerillo. No había otro: ni el boticario ni el delegado ni el jefe de la policía o de los bomberos. Bueno, en el pueblo nunca más se había quemado nada desde 1730 cuando, precisamente, un rayo prendió el techo de la parroquia y condenó a los feligreses, por pecadores, a reconstruir el templo. Con tan buen antecedente de devociones y castigos, Raimundo Gregorio de Todos los Santos Torrebaidelis y Añuraterrieta amenazaba constantemente a todos los pobladores con la posibilidad de la excomunión o el descrédito público e ignominioso. Más que a nadie, en el pueblo todos le temían a este cura inmodesto y repochón, que no utilizaba palabras escogidas para increpar sino las más duras y prosaicas, que no te llamaba a la intimidad del confesionario sino al concurso público, para tu escarnio, o del lugar en donde te encontrara; que prefería el rito desusado y tieso de la inquisición al perdón de las almas y la prodiguez de sus hijos. Según su propia normativa de leyes y preceptos, no había bula, carta o encíclica que lo refrenara. El Antiguo Testamento, la ley de Moisés y David, el ojo por ojo… Esa era la verdadera esencia perdida, la razón total de su ministerio. Obligaba a los más beatos a usar el silicio apretado contra los muslos, como señal permanente de la Mano de Dios y de la Naturaleza imperfecta y procaz del hombre, mientras él, ni cíngulo ni flagelaciones en la espalda. De su boca nunca salió un mea culpa, ni en rezos ni oraciones. Cuando intentaba mitigar sus deseos recurría a las «muchachas del buen vivir» que, por no escuchar su nombre, perjuraban de su devoción por la carne y se decantaban «solas por Él».

En su bacanal de atrocidades y explayaciones carnales, como si fuera un fiel Legionarios de Cristo, Ray no medía en imaginación. Se desdoblaba, a lo Marcial Maciel, en morbosidad para practicar todo tipo de humillaciones. Le gustaba poseer, dominar, sodomizar, depravar, vejar y torturar a cada una de sus «angelitas». Con sus gruesos dedos mutilaba cualquier resquicio virgen que aún quedara de sus presas, cualquier instante decoroso y recatado de esas bellas y excéntricas ninfas nocturnas, que obligaba a revolotear por sobre su gordura, estirada a duras penas sobre el camastro o el simple colchón desvencijado y maltrecho que, casi siempre, terminaba en el suelo.

Empapaba sus manos en miel y, con ellas embadurnaba lujuriosamente los gráciles cuerpos de sus santas pecadoras. Una a una o de dos en dos, amontonadas o en solitario, contra la pared o apoyadas en el triste escaparate de la esquina de la habitación, sudado, groseramente empegostado, como un muñecón de azúcar, posaba su asfixiante gordura sobre estas almas en pena, a la espera de cualquier quejido, de cualquier lamento, porque así se excitaba más. Todo hasta el cansancio o la extenuación. Después, una mirada de soslayo, la bendición y un hasta el martes próximo, cuando regresaría nuevamente al inicio y la tortura se haría, otra vez, larga e insufrible. Volvía a vestir la negra sotana y caminaba de regreso a casa.

Mamá le había dejado la «humilde» mansión tras su muerte y él, desde entonces, había sabido darle toda la oscuridad que ella necesitaba. Si la difunta lucía siempre la austeridad disimulada, su hijo había convertido el paradigma de la santidad y el decoro en un eslogan pasado de moda, en una doctrina digna de romper o violar. La «ilustre» señora, temida por casi todos en el pueblo, porque su poder como presidenta de la Liga de la Decencia había obligado a renunciar hasta a un alcalde, pasó sus últimos días amarrada a la imperialidad de su cama y recluida de la vista de todos, menos de su hijo. La espaciosa habitación matrimonial se convirtió en la celda conventual que la condenó al dolor, sin poder emitirlo, de una larga y penosa enfermedad. El cáncer de laringe le comió, primero, las cuerdas vocales y, después, bajó por el esófago hasta llegar al estómago para replegarse, finalmente, en el colon. Y cuando ya la había devorado inmisericordemente, la dejó. Murió retorcida en espasmos y tan delgada como la fina línea que separa la creencia más dogmática y abyecta del fanatismo.

Su entierro fue sencillo, casi simbólico. Su hijo no quiso darle al pueblo el deseo de un repudio silencioso o de un mal juicio. A fin de cuentas, él también la había sufrido en vida y, ahora muerta, no merecía la pena recordarla. El panteón de los Añuraterrieta se colmó de flores y coronas dirigidas por una sola persona. Ella misma, antes de partir, dispuso que así se hiciera y dejó, a buen recaudo, unos cuantos cientos para tal propósito. En un pueblo con hambre y miedo, solo las flores se abrían felices.

Con un sabor tan acre como su suerte, Raimundo sobrepuso su «dolor» y se dejó adular un poco más de lo normal. En eso era todo un maestro. Durante dos semanas se suscitaron las ceremonias y los repiques por el duelo formal de la difunta dama. El periódico local se aventuró a publicar una serie de artículos sobre la vida y obra de la ilustre, en donde recordaban, de paso, la excelsitud de su bien amado hijo, el Chapas, como le decían algunos cofrades por su sobrellevada fama de prestamista. Pero ese mote le molestaba tanto como pocas cosas, y condenaba con una mirada fulminante a quien intentara solo pensarlo.

Chapero como su padre, quien llegó a ser la cabeza visible de un lúgubre negocio de garrote y gabela, había sido víctima del timo en un par de ocasiones. Eso le había traído un descredito terrible y el origen de un apodo doloroso y burlón. A nadie le importaba recordar la inmaculada progenie cuando, por un lado, estaba sucia. Tampoco servía de mucho que de ella brotaran los más bravos generales o los más eméritos doctores. Cuando Teodoro Aparicio Torrebaidelis raptó a la Niña y la poseyó bajo la sombra húmeda del viejo sauce llorón de la finca, enmudecía para siempre la soberbia maligna de los Añuraterrieta y sellaba para él, el mejor de los tratos. Pero murió ahogado, una tarde de domingo, en situación todavía confusa, mientras navegaba en su bote de recreo.

Raimundo Gregorio de Todos los Santos creció odiando a su madre y queriendo, en secreto, a su padre. Huérfano y sietemesino casi al mismo tiempo, vivió con el recuerdo trunco de un padre ausente, que todos insistían en mencionarlo como «el siempre recordado señor de La Codicia, padre amantísimo y esposo generoso y fiel». Su viuda, con una inyección ingente de dinero, se había encargado de aplacar la imagen taciturna del viejo chapero hasta hacerla languidecer. Mejor oculta, tras el olvido, que presente y acusante.

Pero, como por sus venas corría la misma sangre, terminó por aceptar de buena gana las apuestas, las peleas de gallos y de perros, las carreras de caballo, las cartas, el billar, el empeño de alguna joyería barata y de familia o el alquiler de un pedacito de tierra. Cada día crecía su apetitoso deseo por acumular y por convertir, en dinero sonante, cualquier pertenencia que en sus manos cayera. Su capital aumentó y, con ello su gordura, la procacidad de sus gustos y los deseos más inicuos, perversos e indecentes. El dinero volvió a ser falansterio y objeto de cambio. A él acudían constantemente los más necesitados, los que no temían comprometer su alma ni se preocupaban en cómo pagar. Lo que no mancilló su padre, lo remojó abundantemente el joven Ray hasta que a su madre se le metió entre ceja y ceja la loca idea de que, el nene, ingresara como novicio en la Compañía, para así no deshonrar la «impoluta» historia de su apellido.

Ocho años después, vestido de negro y bajo un fuerte sol de agosto, se recibió. Llegó a mediodía con su sotana larga, abotonada hasta el cuello, su faja de seda bien ajustada a la cintura y su sombrero de teja calado. El padre Raimundo había dejado de ser el joven doncel hijo de mamá para convertirse en un verdadero azote comunitario, la voz viva de la falsa moralidad y la corrupción degenerada de una sociedad condenada al desprecio.

Una fiesta aquí, una juerga allá, algún convite de arroces y carnes en el patio de una de las grandes familias o un tiro de cerveza y dominó en el portal de la bodega, comenzó a ser el saldo de una corriente de adulonería que no parecía acabar. Día tras día, semana tras semana, la imagen pública del nuevo párroco emergió como la espuma en una jarra de cerveza y fue aclamado por todos como un redentor.

Pero el personaje de esta farsa lo fue montando de a poco. Tenía que cambiar esa imagen asentada en el recuerdo y, para hacerlo, no escatimaría. Había aprendido bien que, por temor, las almas siempre cometen algún desliz y vuelven a pecar. Ser cura era el mejor negocio que se le hubiera podido ocurrir. En sus manos tenía el control de un arma más temible que un ejército completo, en un pueblo golpeado por la iniquidad y el miedo, en una villa que iba a dejar de ser relamida para convertirse en un refugio de almas sumisas y asustadas. Por eso, a media mañana se sentaba en su silloncito a leer la Santa Biblia, alejado de todo, concentrado, con un cigarrillo entre sus dedos, en la Palabra del Señor. Allí, entre líneas, encontraba, cual manual de torturas, las más perversas razones para odiar, los más terribles tormentos que imponer, las condenas más severas y duraderas. Ningún alma escaparía a su control, a su juego de manos, a la callada conspiración de vigilancia y chantaje que ofrecía. Adorado por muchos, seguido por unos cuantos, deseado por muy pocas y odiado por una buena cantidad, su día a día dejaba de ser lo parsimonioso que aparentaba ser para mostrarse in ocultis, en el más interesante y devastador de todos.

Tal como su padre hizo en sus años mozos, engatusó a la bella heredera de la familia más acaudalada del pueblo, que violó una y otra vez cansado ya de sus desprecios y rechazos. Muerta la muchacha, tras ahorcarse con una de las sábanas de su ajuar de boda, la ofendida familia no tuvo más opción que abandonar el pueblo y dejar, al arbitrio de un testaferro las inmensas llanuras en posesión. Y el ex prometido, apaleado hasta el silencio en uno de esos callejones inmundos, terminó por saltar la valla para dejarse golpear y arrastrar, destrozado, por las reses del corral familiar.

Poco a poco, Ray fue dejando de gustar de lo bello para recrearse en lo contrahecho, en lo raro, en lo multiforme y defectuoso. Porque la lujuria llama cuando la testa no funciona bien y lo contra natura se vuelve algo normal y cotidiano. Su apetito creció y un día, después de misa, se comió al bobito de la feria, porque le gustaba tanto, del mismo modo que lo perfecto, porque comenzaba a ser un fetiche rozar, con sus manos, la piel áspera y encontrar en ella la sensualidad o el placer al saborearle el torso cubierto de pelos o esa espalda infinita que se perdía más allá de sus muslos.

Frente al altar, como en ofrenda al primitivo dios Moloch, presentó el cuerpo sangrante y desgarrado. Limpió sus manos sobre la tela blanca y se dejó caer de rodillas. No intentó pedir perdón ni se golpeó el pecho tres veces. No entonó ningún cántico olvidado en latín ni se persignó arrepentido. No hubo penitencia ni acto de constricción. Se levantó y amortajó el cuerpo rendido, antes de cargarlo y acomodarlo en el maletero de su Mercedes. Luego partió al campo, al más lejano y olvidado rincón de su parroquia. Bajo el testimonio de un cielo abierto y despejado, inició la cena.

Nadie pudo imaginar al verdadero autor del crimen. Nadie pudo acallar el llanto ahogado de un padre sumido en la impotencia, ni el quejido de una hermana incrédula ante el dolor. Nadie se amotinó ni juró hallar al culpable. En silencio, nuevamente, todos volvían a ser cómplices.

Durante meses nadie se reunió. El bodegón de la esquina y el bar cerraron sus puertas. La casa de putas perdió a sus mejores clientes y la de apuestas, también. La alegría, el verdor, la bulla producida por la música y las fiestas pasó a ser parte de un recuerdo que muchos sentían lejano, en ese ayer donde todo era diferente y mejor. Las alegres macetas con geranios, azaleas y caléndulas fueron sustituidas por cientos de tristes crespones que colgaban de los balcones o se apuntalaban en las fachadas de los edificios. Misas, misas y más misas, como si con eso resolvieran expiar la culpa que a todos embargaba. Velas, ofrendas y votivos a la virgen de Lourdes y a san Juan de Dios. Y el padre Ray continuó su vida alimentado el deseo de las almas impuras y la memoria de la única persona que lo sabía culpable.

En su diario llenó líneas y líneas con su nombre; lo marcó, lo subrayó, lo recalcó. Lo dibujó entre cruces, penitente, bocabajo, destripado, cubierto de maleficios y demonios que le brotaban, sangrante, entre torturas y sufrimientos. Anotó embrujos, recolectó hechizos y encantamientos, pero lo dejó descansar. Lo persiguió calladamente a cada lugar que visitaba. Montaba guardia afuera de su casona, sentada en el contén, como quien no quiere las cosas. Hacía lo mismo desde la última fila de bancos de la iglesia, entre el confesionario y la pila bautismal, o se recostaba entre las columnas que conducían al campanario para, desde allí, observarlo o escucharlo durante la eucaristía. No comulgaba, porque su cuerpo y su alma estaban en pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión, sobre todo, de ese último.

Había quedado en un mutismo perpetuo, que acompañaba con una postura benedictina y una actitud casi monástica de bajar la cabeza y así deambular todo el día, solitaria, entre sus ruegos y pensamientos. Comenzó a tomar sopas y unos emparedados de vegetales, que ella misma intentaba cocinar para no darle trabajo a su padre. Desterró la carne de sus comidas y la sustituyó por leche y unos pocos de queso. Retomó los ejercicios físicos, que había abandonado en el Colegio de Monjas, para ganar en elasticidad y mantener controladas sus energías. Adelgazó considerablemente, pero sus brazos se hicieron más resistentes y sus piernas más musculosas. Se iba al bosque a correr, a burlas obstáculos y a subir sogas que le herían las manos. Cada marca, cada huella que dejaba en su cuerpo era el recordatorio de una tarea que debía cumplir, de una promesa que le recordaba a cada hora su compromiso, no con ella, sino con su difunto hermanito; una señal por la que estaba decidida a ganar.

Pero su figura tierna y grácil comenzó a ser deseada, también, por su principal verdugo. Desde su casa-monasterio, desde el profundo salón de la parroquia, por las estrechas calles que recorría o en la eternidad del inmenso prado que delimitaba los arrabales del pueblo, Raimundo Gregorio de Todos los Santos, la perseguía. Sentía en sus labios el sabor amargo del pecado, el magnetismo freudiano del incesto y del estupro, como le hicieron a él en la Compañía, en aquellos años de novicio, cuando el superior decidió tomarlo como su acólito personal. Ray sabía que ella era un alma perdida, extraviada en su dolor y en su compromiso fraterno. Una persona golpeada, asustada, necesitada de una mano que la sostuviera y empujara, que la desnudara y recorriera hasta el cansancio, hasta dejarla exhausta de placer, porque él sabría cómo sacarle los suspiros y las lágrimas, porque él la volvería a hacer hablar.

Y preparó la carnada para que picara su presa. Caería rendida ante su poder seductivo, porque también en eso era un maestro. Si algo había aprendido bien de los IHS era esa enorme autoridad que da el convencimiento, el absoluto y dominante sentido del gobierno y el autocontrol. Lo dejaría todo listo, todo preparado, como el dulce que se le pone a los niños en la merienda, como el juguete que esperan en Reyes o en Navidad, como la fiesta que nunca llega y siempre desean.

El Día de los Fieles Difuntos, después del responso, se dirigió en actitud orante por el pasillo central hasta la gran puerta a la entrada de la iglesia. Despidió a las fieles beatas de ocasión y santiguó a algunos niños en brazos, que se resistían a ser mojados por el agua que brotaba del hisopo. Se quitó la estola, la besó en su centro y se la tiró, en un guiño, a la curiosa vigilante que se escondía, acurrucada, tras la celosía de la mampara. Ella comprendió enseguida. Había sido descubierta o la casualidad se le brindaba como amiga. Pero no quiso forzar la suerte y, dejando el paño litúrgico sobre uno de los bancos, se marchó.

Los domingos siguientes se desvanecieron en un duelo de miradas cruzadas. Cada uno hacía su mejor intento por no sentirse rendido o derrotado por el otro e insistían, nuevamente, en mantener la batalla. Las homilías hicieron el intento por transmitir su deseo desesperado en tenerla. Aludió, incesantemente, a ese especial vínculo de amor y servicio, de salvación y perfección del prójimo que tanto profesara la Compañía. Y ella sintió, directamente, que el párroco le hablaba, que todo se resumía en un diálogo intuitivo y penetrante con su enterrador, con el sicario más tremebundo que pudo jamás imaginar, con el acuciante cercenador de cabezas, con el terror de las almas infieles, con el cuchillo sangrante de YHVH, el impronunciable. Ese mismo que la invitaba con palabras ocultas a postrarse ante él, a sucumbir al alborozo de sus deseos, al descontrol de la carne anhelante de placeres y goces. A ese mundo sórdido y mezquino la convidaba. Y ella, Altagracia de la Santísima Concepción, aceptaría romper ese último empate forzado y ganar la revancha que tanto había esperado.

Raimundo dejó entreabierta la puerta de la sacristía, seguro de todo. No era muy tarde, más bien la hora indicada. La misma que otra vez retumbaría en el vetusto Ansonia de pared de la habitación parroquial. A esa hora exacta llegaría ella. Se deslizaría silenciosa entre los muebles de caoba lustrados y recorrería los pocos pasos que la separaban del salón de estar y la cocina. La atravesaría lentamente y traspasaría la pequeña puerta de la despensa, la que solo conocían unos pocos y que comunicaba con una diminuta habitación ligeramente iluminada, acomodada solo por una cama de medianas proporciones y unos cuantos candiles, una jofaina en el suelo, para lavarse después, y un escaparate con algunas crueles herramientas sadomasoquistas. En medio del cuarto, oscureciendo aún más la estancia, el cuerpo seboso y repulsivo del cura-párroco la esperaba. Ven aquí, chiquilla… Con urgencia posó sus manos sobre la menuda figura de la mudita. Deslizó torpemente su vestido para desnudarla en dos amagues violentos. Le apretó los cachetes y la besó con alevosía antes de tirarla contra la cama y caerle encima para devorarla con lujuria y salacidad. La poseyó de todas las formas posibles y descritas, amarrada, retorcida, estirada contra el barandal de la cama, de pie o en cuatro, hasta que su cuerpo no pudo más y la dejó tirada como a una piltrafa.

Abandonó torpemente la habitación, anudado en su albornoz púrpura y negro, y se sentó a recitar el mantra absolutivo de sus pecados. Inclinó su cabeza, ensimismado en su propia mentira hasta que sintió como una punzada, certera y fría, lo inmovilizaba. Sus manos se tensaron sobre los brazos del sillón y no pudieron desprenderse más. El libro de oraciones quedó abierto sobre una de sus páginas y la boca, entreabierta, dejó escapar la sorda agonía de su castigo. Sus ojos, explotados de la tensión contenida, se cristalizaron con la imagen indeleble de su asesina. Altagracia, la hija del carnicero, deslizó suavemente de entre las vértebras cervicales el fino punzón de cocina que terminó con la vida disoluta del sucio sacerdote. Y lo dejó sentado, en su sillón estrecho, con los ojos desorbitados.

Marianao, 3 de diciembre de 2017

Jorge Luis Rodríguez Aguilar. La Habana, 1974.

Doctor en Ciencias Pedagógicas. Profesor de la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro, de la Universidad de las Artes y de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Habana. Ganador de la residencia artística del Tempus Projects de Tampa. Becario del Servicio de Nuevos Medios del Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou y de la Brownstone Foundation de París, del Proyecto Multimedial del Istituto Politecnico Statale di Torino y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido nominado en cuatro ocasiones al Premio Nacional de Diseño del Libro, reconocido con la medalla Intercontinental Circuit y la medalla Dorada de la FIAP 2018, la medalla de la Federation Internationale de l’Art Photographique 2017 y ganador del Premio de la Creatividad, Premio a los Resultados Pedagógicos, Premio Anual del Arte del Libro Raúl Martínez, Premio de Fotografía de las Naciones Unidas, Premio Especial del Salón Nacional de la Gráfica, Premio Noemí de la Brownstone Foundation, Miec-Pax Romana International Design Award, Golden Branch Award, Premio de Diseño de la Caribbean Paper y Premio AGFA de Fotografía. Finalista del VII Premio Hispania de Novela Histórica 2019 y del III Concurso Internacional de Novela Negra Fantoches 2019. Es autor de los libros Diseño, diseñar, diseñado. Teorías, estrategias y procedimientos básicos; Cámara en ristre. 35 clics para congelar la imagen; Morante. Un maestro indispensable y de la saga de novelas sobre el detective Hilario.