Dios Pan

El joven monje está desesperado. Antes cerraba los ojos y sentía la inefable presencia de Dios, su soplo vibrante y apaciguador sobre la frente, pero ya no más, y la angustia lo devora. Decide aislarse del mundo por un tiempo.

Su superior lo autoriza a aislarse en ese edificio que es lo que queda de un antiguo convento en un sitio apartado, pedregoso, en sequía permanente. Existe el rumor de que sobre el lugar cayó una maldición hace muchos siglos, pero el joven monje no cree en tales cosas.

En la última etapa del viaje sube por un sendero empinado, a lomos de mula, acompañado por el viejo campesino que cuida el edificio, y que lo fue a buscar a la estación de ferrocarril.

El anciano lo ayuda a instalarse en una de las celdas, cocina para él, y es quien le cuenta, pasados unos días, la razón por la que el santuario acabó en el más completo abandono.

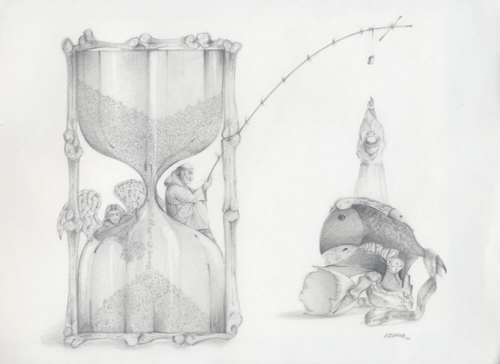

Resulta que la iglesia se construyó encima de un templo pagano, y bajo la losa de piedra del piso del altar hay un profundo pozo donde permanece aprisionado el Gran Dios Pan. Desde que los ascetas del convento encerraron al dios cornudo, dejó de llover y todos los pájaros se marcharon.

“Lo peor ocurre con la primera luna llena de la primavera”, dice el viejo, “porque en esas noches se le puede oír sollozar”.

El joven monje trata de recordar todo cuánto sabe sobre el Dios Pan, ese engendro con cuernos y patas de cabra, mientras asiente cortésmente y para sus adentros se burla de la credulidad del rústico.

Pronto empieza a tener pesadillas en las que un dulce y débil sonido de flauta lo llama, y él desciende al interior del pozo del altar provisto de una vela que se apaga cuando llega abajo. De todas ellas despierta gritando.

Después de un invierno muy crudo comienza por fin el deshielo. Un desconocido viene entonces a buscar al anciano, y este pide la venia del monje para ausentarse: Su yerno ha tenido un accidente y la hija pide que acuda a ayudarla con la granja. “Pase lo que pase, padre”, aconseja el anciano antes de partir, “nunca abra el pozo”.

El monje se queda solo. Mira por la ventana de la celda esa tierra infértil y ahora lodosa, y siente que extraña terriblemente a Dios. Ya no puede siquiera rezar. Su amargura es inmensa.

Las tres primeras noches de luna llena cree enloquecer. Tiene sueños húmedos de los que despierta empapado de sudor, aterrorizado y anhelante. En ellos, una voz lo llama quedamente desde el altar, pidiendo: “Sálvame y sálvate”.

En la mañana del cuarto día, el joven monje ya no es dueño de sí. Trabaja con cincel y martillo a lo largo de varias horas hasta que consigue deshacer las varias capas de argamasa que sellan los bordes de la losa circular.

Amanece cuando retira la tapa de piedra. Dentro del pozo la oscuridad es densa y sofocante, y huele a rebaño de cabras.

Provisto de una pequeña linterna, el monje baja casi a tientas la estrecha escalera en espiral que lleva al fondo. Abajo hay una criatura abierta de brazos, encadenada a una enorme cruz de madera; el joven monje, luchando con su terror pánico, proyecta el cono de luz sobre el rostro de la criatura y se queda azorado por su belleza. Es menudo y frágil y está desnudo, tiene los ojos cerrados para protegerlos de la claridad y aprieta una flauta en la mano temblorosa.

El joven monje se sirve del martillo para quebrar los eslabones de la cadena, la criatura se desploma sobre el piso pétreo, liberada, y la flauta rueda por el polvo. El monje envuelve en su hábito el cuerpo inerte, recoge la flauta y sube la escalera en espiral.

Lleva consigo a la criatura hasta su celda, la deposita con cuidado en el jergón, la desenvuelve para examinarla. Si bien en el primer momento la dulzura de sus rasgos hace pensar que se trata de una muchacha, un examen más detenido revela pequeños y delicados atributos de varón en la entrepierna.

El abundante cabello rojizo no alcanza a cubrir los cuernos de cabra, y sus esbeltas piernas terminan en patas caprinas de pezuñas nacaradas, cubiertas por un corto pelaje marrón con reflejos cobrizos. Sus ojos son amarillos y almendrados.

Lleno de compasión, el monje lava el cuerpo de la criatura, lo viste con una de sus camisas, que le queda grande, le peina la melena, lo alimenta a cucharadas. El chico se deja hacer y se limita a mirarlo en silencio, con sus ojos de ámbar velados casi por esas pestañas tan largas que le dan un aspecto turbador. Al cabo se duerme, ovillado como un animalito. El monje se retira a descansar en el jergón de la celda del viejo.

Al otro día lo despierta el sonido de la flauta. Cuando va a ver a su huésped, lo encuentra levantado, mirando por la ventana con aspecto de nostalgia. Es tan hermoso, que el monje siente que se le aprieta el pecho. La criatura lo ve y retrocede, asustada, cae al suelo, se pega a la pared, se cubre la cara.

El monje alarga la mano para tocar uno de esos extraños cuernos. El chico rompe en sollozos. El monje se sienta junto a él en el suelo y poco a poco consigue que se calme.

Al cabo de un rato, con un movimiento lleno de gracia, Pan se inclina y se apoya en el pecho del joven monje. Su cuerpo, advierte el monje, es extraordinariamente caliente, y su risa, que de pronto estalla, es tan inocente y melodiosa que el monje sonríe por primera vez en mucho tiempo, y se percata de que está volviendo a sentir el soplo de Dios sobre su frente. La criatura se le abraza, confiada, él lo acaricia.

“Quién sería capaz de hacerte daño, pequeño. Quién pudo ser tan monstruoso como para encadenarte en un sótano.”

El monje ciñe el cuerpo de Pan entre sus brazos, lo besa en la boca tierna, le susurra palabras dulces mientras piensa: “Él es el camino, la verdad y la vida. Él es parte de Dios. Él existe en Su Nombre”.

Mientras el joven monje posee a la criatura, rompe a llover y llega en oleadas el cantío de resurrección de los primeros pájaros.

Chely Lima. La Habana, 1957

Nombre literario del escritor cubano queer que fuera inscrito a su nacimiento como Graciella Lima Álvarez. Narrador, poeta y dramaturgo; así como fotógrafo, editor, guionista de cine, libretista de radio y televisión. Publicó en los 80 sus primeros libros: Tiempo nuestro (poesía) y Monólogo con lluvia (cuentos, Premio David). Junto a su esposo Alberto Serret escribió los volúmenes Espacio abierto (ciencia ficción) y Los asesinos las prefieren rubias (policiales), los libretos de populares series de televisión (Del lado del corazón, Hoy es siempre todavía) y Violente, primera ópera rock cubana. En 1991 publica Brujas, su primera novela. Sale de Cuba en 1992, y desde entonces ha vivido en Ecuador, Argentina y Estados Unidos; y ha trabajado en medios de prensa, impartido cursos, y escrito para la televisión, el cine y el teatro. En 1994, se publicaron en México sus novelas Confesiones nocturnas y Triángulos mágicos. Recibió, en 1998, el Premio Juan Rulfo de Literatura Infantil por El cerdito que amaba el ballet. Actualmente desarrolla talleres de literatura creativa y de guión para el Florida Center for the Literary Arts del Miami-Dade College. Entre sus publicaciones más recientes están los poemarios Discurso de la amante (Imagine Clouds Editions, EE.UU, 2013), Todo aquello que no se dice (Letras Cubanas, La Habana, 2011) y las novelas Lucrecia quiere decir perfidia (Ediciones Bagua, España, 2014) y Memorias del tiempo circular (Eriginal Books, EE.UU, 2014).