Este acorde decapitado del silencio

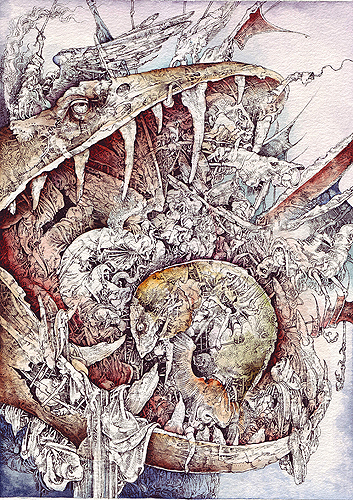

viene a naufragar conmigo sobre el rumor de la bestia.

Dicen que el oficio, que la costumbre de confundir la sal,

no es más que un percance de los tontos

que vuelan sobre pastos imprecisos.

También yo he confundido los colores e imagino cómo,

—después del agua—

podré encontrar una salida hacia tierras que aún existen

como manos espléndidas al ofrecer el rito de los árboles.

Ver el final del agua, del océano como dios que me sonríe

desde la profundidad donde moro,

ya que todas las tierras del planeta se hunden silenciosas,

con la calma del ahogado que traga su eternidad,

buche a buche.

Es parte de mi certeza el saber que soy el único que aún hace estas preguntas,

mientras aborto un refugio inapelable

a esos otros que no sobrevivieron a la estampida del diluvio,

a las ciudades y naves inundadas como barcas por el péndulo estéril de la muerte.

Es mi deseo la preñez insatisfecha

de volver a probar la fiebre y las trampas de la lumbre

que han de vivir cuando el agua se retire.

No descubro por qué el diluvio me sostiene

agarrado a la imagen perentoria

de que he de buscar vida entre la culpa,

aún cuando sé de lo imposible,

pues el agua ha penetrado hasta mis ojos,

hasta el fondo de mi garganta y de mis párpados,

para hacerme olvidar los nombres de mi máscara.

Dejo esta traza grabada, por si alguien escucha

que he creado un nido bajo el agua

—donde mi voz no sobrevive.

Afuera solo la lluvia que me niega,

que me escupe los ojos con su génesis,

que me confina a esta arca inhabitable

—bordada en el fondo del océano—,

y donde pese a todo espero a que el agua ceda al alimento,

a que acabe el agua y su sonrisa

desde el trono demente del verdugo.

Diluvium