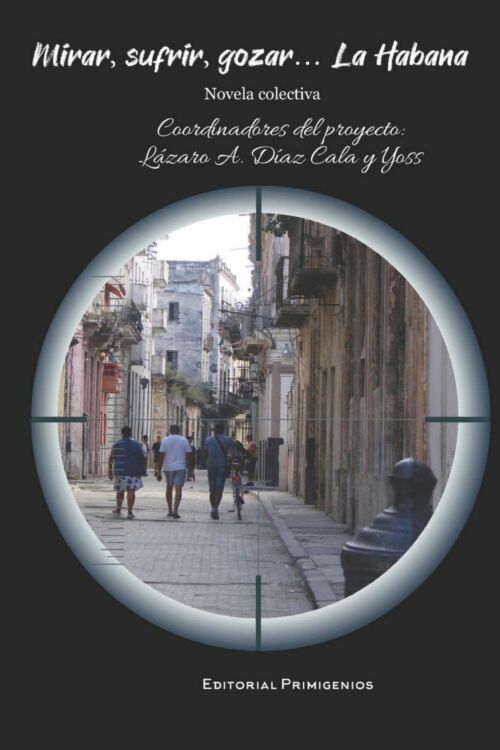

Con el anzuelo lanzado por Lázaro Alfonso Díaz Cala a partir de un capítulo introductorio, 14 escritores cubanos se combinaron para la escritura de una apasionante novela colectiva que publicó Editorial Primigenios en 2020 bajo el título Mirar, sufrir, gozar…La Habana. Una historia de presentación: un barrio junto al malecón habanero, una familia, varios personajes, diversos conflictos. Un adolescente cae desde una azotea y, como una piedra arrojada en el agua, el suceso genera ondas que dan paso a 14 visiones distintas de la actualidad capitalina, exquisitamente articuladas en torno a un eje argumental y personajes ensamblados con matemática precisión. Un policía, una vendedora de maní, dos familias, adúlteros, voyeurs, una adivina, una historia policíaca de venganzas, un hombre obsesionado con su pasado, un cantante callejero, una pareja de lesbianas, palomas, dos perros y un gato. Realismo sucio urbano y ciencia ficción coexistiendo en la expresión literaria más pura. Un mosaico de estilos y enfoques que trazan un fresco vívido y apasionante de esa otra Cuba; la que no aparece en los folletos turísticos ni en las noticias triunfalistas de la TV y los periódicos. La de todos los días. La auténtica.

Los autores implicados son: Lázaro Alfonso Díaz Cala, Aida Elizabeth Montanarro Torres, Mylene Fernández Pintado, Luis Pacheco Granado, Enrique Pérez Díaz, Regla Teresa Medina Rodríguez, Nguyen Peña Puig, Ariel Sánchez Rodríguez, Julio Alberto Medel, María Elena Llana, José Francisco Rodríguez Menocal, Miguel Ángel Gonzalez, Rafael Grillo y Yoss.

DEL OTRO LADO DEL TELESCOPIO

El reloj que pende en la pared marca las seis y veinte minutos. En una esquina del comedor, aguarda Yanqui, un gato barcino, apoyado en su trasero y la punta de las patas delanteras; la cola doblada hacia delante. Yanqui adquirió ese nombre al cumplir un año, por sus muy refinados gustos de solo comer carne, pollo y pescado, o lamer la salsa incrustada en el arroz; antes era llamado solamente Gato. En el otro extremo diagonal, un perro sato que economiza sus fuerzas para ladrar cuando escucha que tocan a la puerta o gritan desde el pasillo el nombre de alguno de sus amos. Al can lo nombran Corsario, por la mancha negra alrededor de su ojo derecho que resalta en una escasa pelambre que en algún tiempo fue blanca y ahora es de un color amarillo-carmelita-cenizo; así como por el cojeo en su pata derecha delantera, resultado del encontronazo con una rueda de bicicleta en la calle. Desde ese día, Corsario sale con cuidado, baja el escalón del pasillo a la acera y a menos de dos metros, bien pegado a la pared, consuma sus necesidades.

Lorenzo José, el mayor de los hermanos, hace apenas tres meses cumplió dieciséis años. Al terminar noveno grado dejó de estudiar, «para que no me falte un peso en el bolsillo», dijo, y el padre lo apoyó. Lorenzo José, siempre se sienta a la mesa de frente al reloj, y mira hacia él hasta dos veces por minuto. El adolescente-joven se impacienta ante la demora de la madre. A Lorenzo Enrique, dos años menor, el reloj le queda a la espalda, y opta por mirar constantemente al hermano; por la expresión de su rostro calcula la hora. Lorenzo sin otro nombre, el padre, apura a su esposa:

―¿Qué pasa con la comida, mujer? ¡Tengo hambre!

En ese momento aparece Edelmira, la esposa de Lorenzo:

―Aquí está, partida de muertos de hambre. No hay quien los llene.

En la mano derecha trae la olla de presión con los frijoles y en la otra el arroz; mientras cada uno se sirve la cantidad que apetece, ella regresa a la cocina y en menos de un minuto reaparece con los huevos y los boniatos hervidos.

Lorenzo José, a quien llaman Joseito, no solo en la casa, sino también los vecinos y antes, en la escuela: come aprisa. Se atraganta un bocado tras el otro y el otro. El padre lo requiere:

―¿Qué te pasa que comes así?

―Te vas a atorar, toma agua ―agrega la madre.

Joseito no se inmuta, al primer regaño responde que no con la cabeza y al segundo, estira la mano, coge el vaso con agua, se empina un breve sorbo, lo devuelve a la mesa y continúa en su faena, mientras alterna la vista entre el plato y el reloj. El hermano también se apura, pero no tanto.

Lorenzo se inclina hacia delante y con una esquina del mantel se seca el sudor de la frente y las manos, que amenaza caer casi a chorros sobre el plato con arroz y frijoles.

Joseito abre los ojos y estira el cuello al percatarse de que son exactamente las seis y treinta minutos. Se rellena la boca lo más que puede, lanza los cubiertos al plato, se pone de pie y va rumbo al balcón. Sube por la escalera hacia la azotea y va directo a ubicarse detrás del telescopio que allí tienen instalado, desde la época en que su padre se encaprichó en estudiar Astronomía, afán que le duró pocos meses, y tras un montón de años en desuso, autorizó a su hijo mayor a utilizarlo cuando cumplió los dieciséis, a falta de la posibilidad de hacerle otro regalo y como premio, por alcanzar la mayoría de edad y aprobar el noveno grado después de dos intentos, sin reparar en la calidad de las calificaciones: «A los dieciséis ya un hombre tiene que ser hombre de verdad». Más de cien veces se lo ha repetido a sus hijos. «Yo me ganaba la vida desde mucho antes». El joven se acomoda detrás del artefacto y comienza a mirar.

Lorenzo Enrique, o mejor, Enriquito, come sus últimos bocados con mayor premura y sigue al hermano.

―¡Hey, Hey, aquí nadie recoge su plato! ―protesta Edelmira y golpea la mesa.

Enriquito llega junto al hermano y le pide que lo deje mirar, pero este lo empuja y se concentra en la ventana de un apartamento que se encuentra a unos sesenta metros. Enriquito abre la boca y arquea las cejas, se aprieta la parte del pantalón que protege sus genitales hasta no poder más. Extrae su juvenil miembro endurecido y comienza a masturbarse… El hermano, al mirarlo, también se excita; continúa en vano, intentando apartarlo para mirar, pero este no le hace caso. Enriquito se consuela con mirar hacia la ventana abierta, pero a tal distancia y sin la ayuda del aparato, es imposible definir algo; observa cómo el semen del hermano sale disparado a cualquier lugar. Joseito respira profundo, escurre su pene, lo guarda y solo entonces permite que el hermano mire.

Como Enriquito es más pequeño, tiene a mano un cajón de madera para subirse y alcanzar. Del otro lado del telescopio, más allá del marco de la ventana abierta, se apaga la luz y con ella la visibilidad. Enriquito enfurece, se voltea a insultar al hermano por la demora, pero ya no está en la azotea. Lorenzo Enrique, le pidió a su padre que para su cumpleaños le regalara otro telescopio, para no disputarse con el hermano los minutos de deleite. Dentro de un mes cumplirá catorce y desde ya le ruega al padre el regalo, sin otra respuesta que «eso tiene más de cien años, ¿de dónde cojones quieres que saque otro?».

Al no poder descubrir qué excita al hermano de tal manera, mueve el telescopio en dirección al mar. El azul-gris de la agonía de la tarde es lo primero que divisa, lo mueve lentamente hacia abajo y advierte la mitad del sol, porque la otra mitad ya se ha hundido en la lejanía de las aguas. Baja un poco más. Una pareja de jóvenes, de unos dieciséis o diecisiete años, calcula Enriquito, sentados en el muro, se besan… Enriquito no mueve el aparato hasta que terminado el beso, él pasa su brazo por el hombro de ella, que recuesta la cabeza a la de él y ambos miran al mar. Unos milímetros a la izquierda descubre a Luis Alberto, el señor que casi todas las tardes se sienta, con la espalda recostada a una de las pequeñas columnas del muro, a leer la prensa; junto a él, una cajetilla de cigarros y una fosforera. «¿Será que no tiene otro sitio donde leer?», piensa Enriquito. «A lo mejor en su apartamento no hay bombillos», intenta él mismo una conclusión. Apenas otros milímetros y aparece ante sus ojos otro asiduo a las tarde-noches del muro. Según ha escuchado decir en el solar, se llama Raymundo, antes fue un gran músico pero el alcohol le desequilibró las neuronas y aunque fue recuperando poco a poco su sentido común, no le alcanzó para regresar a ninguna orquesta profesional y, cada tarde, cuando los edificios proporcionan sombra en la acera, se sienta en ella y con una guitarra sobre sus muslos, entona canción tras canción. A Raymundo siempre lo acompaña Ray, un perrito canelo, sato también, con la misión de proteger las monedas que algunos transeúntes, sean nacionales o foráneos, dejan caer en la cajita de madera situada entre el hombre y el perro; solo Rafaelito, un muchacho rubio de unos once años, con un tatuaje en el hombro y otro en la espalda, es capaz de pasar cerca de ellos, meter la mano en la cajita, agarrar lo que pueda y echar a correr. Enriquito mueve el telescopio para ver si Ray es capaz de alcanzarlo, pero Rafaelito salta al muro y se aleja corriendo por él, el can regresa derrotado, con las orejas hacia abajo y el rabo entre las patas.

Casi todos los días las escenas son las mismas. A Enriquito casi le aburre la obra teatral y está a punto de no subir más a la azotea, pero no pierde la esperanza de que un día su hermano le permita observar hacia «la ventana del placer»; así la llama Joseito. Por otra parte, a esa hora, cuando su madre termina de fregar los platos, siempre va a la ducha junto al padre y allí, además de bañarse, protagonizan un bochornoso episodio de sexo que llega a los oídos de buena parte de los vecinos del solar, que como no son sordos, escuchan y saben de memoria también el guión de cada función: «¡Ay, papi cojones, dale, métela más duro!… ¡Ay no, por ahí no, coño, que me duele coño!… ¡Ay mi culo coño mi culo que me lo jodes, coño coño coño, maricón, hijoeputa, maricón!…». Por lo que Enriquito, decepcionado por no poder conocer el misterio de la ventana, harto de mirar cada noche a las mismas personas haciendo lo mismo, y abochornado por la desfachatez de sus padres, decide quedarse sentado en la azotea, hasta que considera que es tiempo del arribo a la normalidad en el ambiente en su casa, lo que significa que su padre esté acomodado en el sofá, viendo la pelota, con los pies encima de la mesita y el tabaco en la boca, su madre sentada en la cama remendando ropa, limpiando las botas del marido o contando los quilos que quedan a ver si alcanza para la comida del día siguiente.

Hoy Enriquito decide pasar más tiempo en la azotea y vuelve al telescopio: Raymundo y Ray continúan su concierto; los jóvenes ahora discuten: él está sentado, cabizbajo, y ella de pie, abre los brazos y los vuelve a cerrar, después los apoya en sus caderas, habla y habla sin parar, es fácil adivinar que algo le reclama, algo por lo que él parece culpable, debido a su aparente incapacidad para defenderse. Un breve giro a la derecha y ya ha llegado Diógenes, el que vive en el apartamento frente al suyo, con sus avíos de pesca, da impulso a la vara y lanza la pita con el anzuelo y la carnada. Se sienta en el muro, con la mano libre se apodera de una caneca, la sostiene entre el cuerpo y el otro brazo para destaparla. Un buche. Mira hacia el mar… hacia un lado, al otro, repite el trago, la cierra y la coloca junto a él. En ese momento, frente al lente de su telescopio, cruza Aurora, una negra alta y gruesa con un fondillo descomunal que vive en uno de los apartamentos del fondo, y que lo mismo de día que de noche se la pasa en la calle, de un lado a otro, pregonando sus cucuruchos de maní; por el día en los alrededores del hospital Hermanos Ameijeiras, Enriquito la ha visto cuando no entra a la escuela y se queda merodeando por el parque Maceo; allí está Aurora, a veces conversando con un policía. Es posible que ella le regale cucuruchos para que él la deje vender en paz, piensa Enriquito, o quizás sean amigos, o hasta amantes. Por las noches ella anda Malecón arriba y Malecón abajo. Él la ve pasar de un lado a otro varias veces. Enriquito recuerda que una vez ella le regaló uno y cuando intentó masticar los primeros granos tuvo que devolverlos al suelo: amargos y crudos. Él ha visto a su papá, los domingos, cuando su madre dice que va a la manicure, ir al apartamento de Aurora y regresar al rato, muy sudado, con la camiseta colgada al hombro y el aerosol de salbutamol en la mano.

Sigue girando el telescopio… Luis Alberto lee, lee y fuma… Una mulata cubre todo el lente: bella, joven, no debe exceder los veinticinco años, vistiendo una licra negra y pulóver rosa. Desde la altura del segundo piso de su apartamento en el solar, puede distinguir las pronunciadas pestañas, los excesivos movimientos de sus manos ajustando los cabellos, ciñendo su fina cintura y estirando la tela del pulóver que apenas toca el inicio de unos glúteos de más de quince libras cada uno… Enriquito siente un sobresalto en el estómago: ese rostro bello, los senos libres bajo el pulóver, esas nalgas bien formadas, le provocan una leve erección. Sujeta el telescopio con una mano y con la otra se acaricia el pantalón. Junto a esa chica, llega otra, mulata y bella también aunque menos voluminosa. La recién llegada le resulta conocida. No tiene dudas, es Yumi, la hija de Rosario. Ellas viven en uno de los apartamentos de la planta baja, a la izquierda. Las mulatas no se saludan. Una sonrisa sexy y se acercan al borde de la acera. Se detiene un auto. De él desciende un hombre gordo, con sombrero, muy bien vestido, al hablar se le nota como si tuviera más de un diente de oro. Conversan un minuto más o menos y las dos muchachas suben al auto. Raymundo no cesa de tocar y cantar, Ray siempre alerta, los jóvenes aún no hacen las paces, Enriquito no conoce sus nombres porque ellos no viven en el solar; Diógenes se pone de pie y comienza a recoger la pita de su vara, animado por la posible captura de un pez, recoge y recoge, hasta que descubre enganchada al anzuelo a una sardina. El niño que hace unos minutos robó monedas a Raymundo, vuelve a acercarse, corriendo, Ray se interpone entre él y la cajita y le muestra los dientes, pero el niño trae cara de susto y no detiene la carrera. Luis Alberto continúa leyendo, sin parecer importarle nada de lo que ocurre alrededor, a no ser cuando se acerca la vendedora de maní que desvía su atención para comprar dos cucuruchos, y sin abrirlos, retorna su atención al periódico.

Harto de que no ocurra nada interesante, Enriquito se baja del banco y se dirige al borde de la placa, como es costumbre, mira de reojos hacia la azotea colindante, detrás de la suya, donde siempre está sentado Lucio, con un vaso en la mano y la botella junto a sus pies. Nunca lo ve acompañado, cuando se lo tropieza por el pasillo no se saludan, jamás lo ve hablando con alguien. Conoce su nombre porque hace algún tiempo, cuando su padre vendía ron, Lucio venía casi todos los días a comprarle y su padre lo invitaba a entrar. Nunca le gustó mirarle a la cara, tal vez esa expresión de su rostro: serio, cansado, enigmático, le provocaba un miedo que no sabía explicar. Antes de descender por la escalera le echa una última ojeada: bebiendo, con la mirada perdida en no sabe qué lugar y pensando quién sabe en qué, pero lo cierto es que casi todas las noches lo ve sentado en la azotea, sin saber si observa las andanzas de él y su hermano, o se limita a pensar y rememorar algún episodio de su pasado. Enriquito desciende con cuidado por una escalera construida con pedazos de tubos herrumbrosos, soldados entre sí. Al entrar a la casa comprueba que todo está en calma: Yanqui echado debajo de la mesa; Corsario enroscado junto al refrigerador; el padre mirando la pelota, sin camisa, delante del único ventilador que poseen; la madre en la cama escuchando Radio Progreso y el musical de todas las noches; Joseito aún no ha regresado. Enriquito cada día se pregunta adónde va su hermano cuando termina de mirar la función —aún desconocida para él— de cada tarde en la ventana del edificio de la esquina. A veces lo escucha llegar cuando ya está dormitando. El hermano enciende la luz del cuarto y se cambia de ropa sin la menor intención de no hacer ruido; otras noches ni siquiera lo escucha llegar, solo se percata de su presencia cuando despierta en la mañana con el concierto de grillos en su estómago, así nombra Enriquito a la sensación de hambre.

Abre el refrigerador, bebe un vaso con agua y se va a la cama.

«¡Cojones! ¿Cuántas veces te he dicho que no me camines por donde estoy limpiando?».

«¿Y qué pinga quieres, que me quede parado como una estatua hasta que se seque el piso?».

Los acostumbrados diálogos de sus padres en los amaneceres dominicales, despiertan a Enriquito, mientras su hermano continúa entregado a Morfeo, ajeno al resto del universo. «Si un día el solar se derrumba o coge candela, Joseito va a morir dentro», piensa el hermano.

Enriquito se asoma a la puerta del cuarto.

―Agarra la libreta y ve a buscar el pan ―es el saludo de su madre.

―Dale, dale, ¿qué estás esperando? ―apoya el padre―. Arriba que yo no mantengo vagos.

Sin otra opción, obedece.

Desde la puerta de su casa a la salida del solar, debe pasar por dos ventanas a la derecha y dos a la izquierda. Lorenzo Enrique tiene la manía de mirar al interior de las casas si las encuentra abiertas. Se asoma a una de ellas y ve a Graciela, sentada en el sillón, con dos agujas enormes, tejiendo alguna pieza de ropa. Graciela fue maestra. Enriquito lo sabe porque todo el mundo lo dice, como también dicen de ella muchas otras cosas a las cuales él no dedica atención. La anciana vive sola, y él se pregunta por qué los hijos no viven con ella o al menos no vienen a visitarla los domingos. La ventana del frente está cerrada, por suerte, porque en ella siempre está asomada Rosario, la que durante muchos años fue la presidenta del comité, antes de que lo fuera Armando, pero cuando Armando se fue del país en una balsa, ella retomó el puesto hasta que se mudó Arturo para el solar. Arturo trabaja en el puesto de viandas de la esquina y se pasa el día embarrado de tierra colorada, vendiendo boniatos, yuca, calabaza y otras viandas, vegetales, frutas y granos. Ahora Rosario es la responsable de vigilancia, y bien que vigila, casi todo el día asomada a la ventana, si ahora no está, supone Enriquito que debe estar en el baño haciendo alguna necesidad. En las mañanas siempre ve a Graciela tejiendo y a Rosario asomada a la ventana; por las tardes y las noches, las dos señoras se reúnen en casa de una o de la otra, las ve conversando, una en cada sillón, sin poder escuchar lo que hablan; el televisor encendido y ellas sin atenderlo, habla que te habla. En algunas ocasiones, muy escasas, ha visto al policía negro y gordo, el mismo que en el parque Maceo habla con Aurora, conversando con Rosario dentro de su casa. Cuando ellos hablan, Enriquito siempre percibe el olor a café y a tabaco.

La mañana está nublada. Enriquito mira al cielo y piensa que pronto va a llover, de lo cual se alegra, a ver si refresca el día, porque hace semanas que no llueve y le es casi imposible dormir. También sabe que no podrá alejarse de la casa, comprará el pan y regresará enseguida. Si tuviera un par de pesos compraba un tomate para que el desayuno no fuera pan solo. Pero no tiene ni la mitad de un peso y ya el domingo pasado Arturo le regaló dos guayabas.

Enriquito compra el pan.

Ya de vuelta a su casa, con los cuatro panes dentro de una javita de nailon, se entretiene con dos perros que se encaran por un hueso capturado en el depósito de desperdicios, y él no soporta ver a los perros peleándose. Mucho menos que alguien maltrate a los animales ni que se fajen entre ellos. Intenta azorarlos.

―Niño, cuidado con esos perros ―le dice una mujer que pasa por su lado―. Son perros callejeros y te van a morder.

Enriquito mira a la señora, apoyada en un bastón, con deseos de responderle que si a ella no le importa que maltraten a los animales o que se peleen y se lastimen. De pronto siente que le halan la jaba del pan. Se voltea a toda prisa y grita:

―¡Atájenlo, me robó el pan!

Enriquito adivina en el niño que robó su jaba, al mismo que ve en las noches intentando robarle las monedas a Raymundo. Corre detrás de él, pero Rafaelito es más ágil y escapa. Ya sin resuello, abandona la persecución. ¿Cómo enfrentar ahora a su padre? Ha perdido el desayuno de todos en la casa, lo cual significa ayuno total hasta la comida, porque «el almuerzo cada uno tiene que inventárselo en la calle, porque no me voy a pasar el día metida en la cocina», reglas de la casa, y como bonificación de seguro agarra un castigo.

―¿Por qué demoraste? ¿Dónde está el pan?

―Es que…

―No quiero explicaciones, ¿dónde está el pan?

―Me lo robaron.

―¿Qué tú dices?

Enriquito baja la cabeza y contiene las ganas de llorar.

El padre se pone de pie, lo aprieta por el brazo.

―¿Dónde cojones está el pan?

―Ya dije que me lo robaron. Un muchacho pasó corriendo y me arrebató la jaba ―las lágrimas apenas lo dejan terminar de hablar.

―Para que aprendas ―le da un manotazo por el rostro. Lorenzo Enrique llora y le implora al padre.

―No me des, papá, disculpa… ¡Ay ay ay!… No me des más.

―Para que aprendas a ser macho. Si sales marica te ahogo en un tanque de agua.

―Déjalo ya, Lorenzo, no vas a remediar nada.

―¿Qué bulla es esta que no se puede dormir? ―Joseito sale del cuarto―. ¿Ya buscaron el pan? Tengo hambre.

Al escuchar al hijo mayor, a Lorenzo se le aviva la ira y le vuelve a pegar a Enriquito; la madre se interpone.

―Está bueno ya. Tú ―le dice al marido―, no le pegues más al muchacho, que luego no va a servir ni para cargar cubos de agua cuando venga la pipa, mejor vete a la calle a refrescar. Y tú ―ahora se dirige al hijo―, vete para el cuarto hasta que yo me acuerde de que estás castigado.

Encerrado en su cuarto, después de haber dormido, pensado, soñado… Enriquito se entretiene hojeando las libretas de la escuela. Apenas entiende los escasos apuntes de las clases, pues lo poco que copia, lo hace con una letra que ni él mismo alcanza luego a traducir.

Joseito entra al cuarto:

―Ven, vamos a divertirnos un poco.

Enriquito lo mira sin responder. El hermano insiste:

―Papá está sentado en la esquina jugando dominó, borracho, y mamá se fue a ver a abuela.

―¿Cuándo te ha importado que yo esté castigado? ¿Qué necesitas de mí?

―Hermano, aún no eres mayor de edad, cuando cumplas los dieciséis, te enseñaré algunas cosas.

―Yo quiero estudiar. Quiero ser periodista. Viajar a las guerras y escribir sobre ellas.

―Deja esas tonterías, nosotros somos negros pobres. La escuela es para los blancos finos y educados, y para los negritos engreídos. Lo que hace falta es ganar dinero. Sin dinero no hay ropas, no hay comida, no hay zapatos. Sin dinero no puedes tomarte un par de cervezas buenas, ni siquiera acostarte con una mujer.

―Nada de eso me interesa ahora. Quiero aprender.

―¿De verdad que quieres aprender? A ver, enséñame tus libretas, seguro que ni copias en clases. Te he visto por el parque Maceo en horario de escuela. ¿Quieres aprender sin estudiar?

―Quiero aprender cosas, pero no me gusta estudiar.

―Por supuesto, hermano, a nadie le gusta estudiar; es la cosa más inútil que conozco en la vida.

―¿Y qué es lo útil?… ¿Cómo te ganas el dinero que le das a papá?

―Para saber eso, tienes que ser mayor de edad.

―Por eso mis padres te tratan bien, porque les das mucho dinero.

―Sí, pero no se lo doy todo. Tengo mis ahorros muy escondidos, y pronto me voy a comprar una casa. Me iré de este solar de mierda.

―No te van a dar permiso.

―Ya tengo carné de identidad. No me pueden obligar. Y cuando cumpla los dieciocho seré totalmente libre. Mira, vine a buscarte para divertirnos un rato, después te invito a tomarnos una cerveza de las buenas.

―Dos.

―Ok, serán dos. Luego no te quejes si comienzas a ver extraterrestres ―Joseito ríe. Al hermano también le da gracia.

―Estoy castigado. Si papá regresa y me sorprende en la calle, me pegará.

―Papá está borracho, y cuando se aburra del dominó seguro va para casa de la gorda que vende maní.

―Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ―se interesa Enriquito.

―En el tanque de basura hay un gato muerto, vamos a hacer una maldad ―le muestra una tira de tela roja.

Con sigilo, salen del apartamento y van hacia la acera. Se ocultan detrás del tanque.

―Sujeta la tapa ―le pide Joseito, mientras él mete la mano y saca el gato muerto, mas tieso que un bloque y apestando a rayos. Raja en dos el pedazo de tela roja, le amarra una mitad en el cuello, con un lazo, y la otra en la cola.

Son apenas las cuatro de la tarde, por lo que aun el sol ilumina el día en el verano capitalino, con todo su esplendor. Tratando de no ser vistos, Lorenzo Enrique y Lorenzo José, con el gato dentro de una jaba, se asoman a la ventana de Graciela. Hoy las ancianas se reunieron más temprano que de costumbre. Como no han encendido el televisor, los hermanos pueden escuchar algo de lo que hablan. Ellos ocultos y ellas habla que te habla: que si Lorenzo y Edelmira cuando tiemplan se entera todo el solar, que si la negra del fondo mete a cinco hombres diarios en la casa, que si Lucio no deja de beber, que si el presidente del comité es un abusador porque cada día sube más los precios a las viandas, como si fueran carne de res o de caballo. En ese instante, Joseito y Enriquito, sosteniendo entre ambos el bulto, al conteo de tres, lanzan el gato muerto con los lazos rojos al interior de la casa de Graciela… El animal golpea como una pedrada en el espaldar del sillón donde se sienta Rosario, que grita, se pone de pie, continua gritando y cae el suelo, Graciela también grita, mientras los hermanos se apresuran a la calle. Ningún vecino asomado a puerta o ventana. La operación ha sido un éxito, lo ratifican con un choque de manos y Joseito le indica que cruce y lo espere sentado en el muro.

A esa hora no está Luis Alberto, tampoco Diógenes con sus avíos de pesca ni Raymundo y Ray han comenzado su concierto. A lo lejos divisa a un niño que se le parece a Rafaelito. Su primera intención es ir a discutirle el pan que el robó, pero desiste cuando ve al hermano cruzando la avenida con dos panes y cuatro cervezas.

Beben la primera casi de golpe.

Enriquito nunca se había tomado una cerveza Cristal, solo a veces, sorbos de cerveza de pipa, cuando su padre se aparecía con un pomo plástico de cinco litros y le daba a probar: «Para que vayas aprendiendo a ser hombre».

Ambos devoran el sándwich con el apetito unido del no desayuno y no almuerzo. Después disponen de la otra cerveza, con menos prisa.

―Vamos, para que no te sorprendan ―dice-ordena Joseito, después de lanzar las latas al mar.

Cuando se disponen a regresar a su casa, el almendrón de Gustavo se aleja a toda prisa, pitando, y algunos vecinos permanecen aglomerados en la entrada al solar.

―¡Se habrá muerto la vieja! ―exclama Enriquito, asustado.

―Seguro fue solo un susto. Vamos adentro.

En medio de la confusión, pasan desapercibidos.

Son las seis y veinte minutos.

Ya están sentados a la mesa Lorenzo, Joseito y Edelmira; Yanqui y Corsario en sus respectivos rincones, aguardando las sobras. Nadie se ha acordado de levantar el castigo a Enriquito y este ni se molesta en protestar. Aprovecha para escurrirse hasta el balcón y subir a la azotea antes que el hermano, para mirar hacia la misteriosa ventana. Al poner el primer pie en la placa, siente un ligero mareo, aún por el efecto de las dos cervezas. Al recuperarse, mira hacia la azotea contigua, temeroso, y ahí está Lucio, empinándose un trago de ron, serio, pensativo. Enriquito lo ignora y se apresura al telescopio. Sabe que solo tiene diez minutos hasta que llegue el hermano.

Acomoda el banco. Sube a él, y enfoca el aparato hacia «la ventana del placer».

La luz de la habitación está encendida. Dentro, puede definir la silueta de dos mujeres, una mulata y la otra trigueña, la mulata es Yumi, la hija de Rosario. La otra, también le parece conocida, pero no recuerda de dónde. Las mujeres están frente a frente, desnudas, mirándose a los ojos… Acercan sus bocas y se besan, se abrazan, luego se separan para cada una acariciar los senos de la otra. Yumi desciende con su lengua desde los labios al mentón de la otra, al cuello, hasta los senos: lame uno y otro, muerde uno y otro. Enriquito no soporta la dureza de su sexo, lo libera y comienza a jugar con él, sin recordar que ahí está Lucio, quizás observándolo. Ahora las mulatas se cambian y es la otra la que lame-muerde-besa las tetas de Yumi… Se tumban en la cama y Enriquito necesita empinarse en la punta de los pies todo lo que puede para que el telescopio baje y poderlas ver: desnudas, abrazadas, dando vueltas de un lugar a otro hasta casi caer al piso. Él continúa el juego con su sexo. Acelera los movimientos. Las mujeres retozan entre sí. De pronto reconoce en la trigueña a la mujer con la que coincide todos los días cuando va para la escuela, con zaya y chaqueta gris, blusa blanca y zapatos altos. Él siempre la mira hasta que cruza la calle y se monta en un panel blanco, le resulta muy atractiva y elegante. Ahora la ve desnuda, con Yumi, la jinetera del solar, haciendo algunas cosas que él no entiende bien o no define a la distancia, pero se excita cada vez más, se siente a punto de reventar.

―¿Qué haces ahí? ¡El telescopio es mío, dámelo!

La voz del hermano lo paraliza, pero no puede detenerse. Joseito ha terminado de subir y lo empuja. Enriquito se aferra al telescopio. Joseito le pega. Es más fuerte y el golpe lo lanza al suelo, con él, la parte superior del tubo que sujeta al telescopio. No solo el tubo se ha partido, también el aparato se ha fragmentado en tres partes. Joseito lo mira y enfurece.

―¿Viste lo que has hecho con mi telescopio?

―Fue sin querer.

―¿Ahora cómo me consigues uno nuevo?

―No tengo la culpa. Tú me pegaste y se cayó.

―Ah, pero dices que la culpa es mía. ¡Toma!

Le da una patada por la barriga.

―Me duele, cojones, no me pegues más. ¡Auxilio!

―¡Cállate maricón!… Y guárdate esa pinguita de mierda, no te da vergüenza.

Enriquito se incorpora, adolorido, guarda su sexo embarrado del semen que no pudo disfrutar su expulsión. A su lado hay una tabla. La coge y le va encima al hermano. Joseito se defiende, sin evitar un buen golpe en su hombro derecho. Cuando se recupera del dolor, logra quitársela y se enroscan en el piso, dan vueltas, se proporcionan golpes sin mucha fuerza. Se ponen de pie. Ambos sangrando por la boca y la nariz. A Enriquito le duele el abdomen y se palpa algunas costillas que debe tener fracturadas.

«¡Ay pinga pinga mi culo que me lo jodes pinga maricón!»

Ambos escuchan los gritos de su madre y adivinan lo que acontece bajo sus pies.

Enriquito se acerca al alero del techo. Mira hacia la calle.

―¿Qué heces, hermano? ¿Enloqueciste? ―le grita Joseito.

Enriquito ve a Raymundo y a Ray cruzando la avenida, ya Luis Alberto está leyendo un libro, Diógenes acomoda la carnada en el anzuelo, aún a unos cien metros, viene Aurora con sus cucuruchos en la mano, caminado despacio junto al policía: a lo mejor tienen un romance, piensa Enriquito, ¿o acaso será una soplona? Cree ver a Raymundo pescando, a Diógenes leyendo un libro y al hombre-lector cantando con la guitarra; deben ser los golpes o el efecto de las cervezas, piensa, confunde cuanto ve, percibe como si hoy oscureciera más temprano. Al menos en sus ojos y su cerebro, se apresura la noche. «¡Cuidado hermano!» la voz de Joseito le parece más lejana que su mayoría de edad. No consigue mantener el equilibrio y siente cómo su cuerpo pierde fuerzas y se incrementa la sensación de flotar, con la mirada de Lucio en todo cuanto hace. Cree volar como las palomas de Ariel, el que vive en el mismo edificio donde se encuentra «la ventana del placer». Ariel siempre está en el techo del edificio, azorando a su bandada y disfrutando el vuelo de las aves. «¡Ay pinga pinga mi culo que me lo jodes pinga maricón!»… Enriquito se siente un ave. «¡Hermano, espera!»… Un ave libre. No una paloma de Ariel, que pasa la mayor parte del tiempo en cautiverio, sino un ave libre que va en busca de su nido o de alimento para traer a la cría o que simplemente disfruta el placer de volar sobre la ciudad.

Otro capítulo del libro publicado en Isliada:

Un día perfecto para Pedro Juan

Para adquirir la novela completa en Amazon: