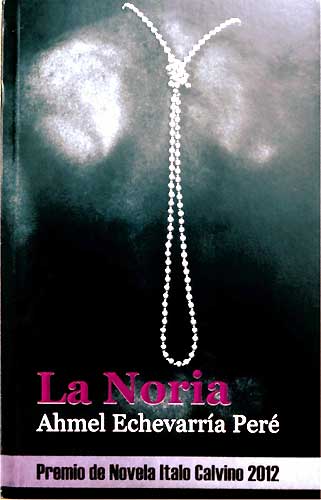

Tengo la esperanza, cuando de aquí a unos años a Ahmel Echevarría le corresponda recibir el Premio Nacional de Literatura, de que él publique, en esas ediciones de festividad y celebración que se hacen cuando un escritor gana el premio, la versión final de La Noria, esta novela de novelas, al incorporar en ella una breve nota correspondiente al debate final sobre el libro —el debate sobre su calidad, su pertinencia, su carácter sedicioso, su equívoca importancia documental, o su peculiar calibre literario antes de obtener el premio Italo Calvino 2012. Le propongo esta idea a Ahmel por dos razones: estuve en el jurado que le concedió el premio a su “máquina narrativa”, como a él le gusta denominarla, y fui testigo de ese extraño ritual conclusivo, un día de junio de 2012. Se trata de una modesta proposición que Ahmel, hombre sensato pero voluptuoso, tomará o no en cuenta. Claro, ya para entonces, como Ahmel es 14 años más joven que yo, si me da por escribir unas memorias lo más seguro es que ese episodio figure allí.

Señalo estas cosas con toda intención: el regreso a la historia, barajando identidades, entreverando nombres y difuminando estilos, no es sólo un ejercicio voluptuoso —un ejercicio casi de mirón, de gozador divertido y preciso—, sino también algo donde, sin mucho esfuerzo, puedo ver un poco de mortificación y un poco de pudor. De cualquier manera, al ser La Noria una novela cuyo título nos advierte sobre el acto de insistir y persistir y hasta de resistir, no está de más indicar de entrada dos cosas: primero, que los hechos que alimentan su trama corren una y otra vez el peligro de diluirse en la historia cultural cubana (y, sobre todo, en sus tipologías) entre fines de los años sesenta e inicios de los ochenta. Y segundo: que saber eso, y saberlo de modo consciente, en el umbral de una escritura, transforma a Ahmel Echevarría en un escritor valeroso.

Lo que ocurre con las tipologías centradas en el intelectual cubano entre fines de los sesenta e inicios de los ochenta es que acaban por elaborar una ficción llena de zonas no relatadas, de espacios que la memoria podría rellenar, pero de forma ambivalente y lateral. Estamos en el territorio de la anécdota privada, del dato histórico, de la ficción, de la intimidad más o menos íntima, del comentario, y de las cartas, los informes, los diarios y hasta los documentos audiovisuales (lo ya vistos y los que seguramente se hallan bien guardados, en caso de que existan).

Varias veces, leyendo La Noria, me he preguntado cuán legítimo resultaría preguntar por la Historia desde el territorio de la imaginación —así, como quien le da libre curso a un experimento en apariencia inocente—; cuán legítimo y eficaz resultaría hacerlo, si es que la Historia nos compromete o nos duele o nos embarga (y nos absorbe y nos abruma) en una medida tan grande como para dirimir públicamente nuestras compulsiones y nuestros sentimientos. La verdad es que no lo sé. Y supongo que la indecisión o la vacilación de cualquier respuesta tienen que ver no con la probabilidad (o improbabilidad) de los hechos, sino con la verdad o el grado de verdad (la verdad del arte, quiero decir) que ellos admiten cuando los examinamos, o cuando sus protagonistas los examinan.

Supongo que todo esto tiene que ver con la eficacia de una “máquina narrativa” de índole novelesca. Por otro lado, un hecho (si existe) es verdadero como fenómeno de la historia, pero no siempre contiene la verdad de sí mismo, excepto la verdad de la constancia, que es siempre primaria y a veces cae en el ámbito forense. ¿Cómo contarlo? Esa es la pregunta. Cómo contar eso. Cómo escribir el relato o armar el artilugio capaz de producir la escritura e impulsarla. Y con esto ya voy indicando, de paso, que La Noria puede ser leída como preludio, como vestíbulo —en forma de documento ficcional— de la novela que los lectores armarán en sus mentes.

Porque quien lea este libro se dará cuenta de cuán ambigua es la suerte final de ese personaje llamado El Maestro. El pasado no está tan lejos, el pasado no está tan muerto ni tan superado, el pasado está ahí mismo.

La Noria es un texto muy atendible porque se constituye, a mi modo de ver, en un acierto de construcción literaria. Y quisiera explicarme. No sólo viene a ser un libro de “restitución” de texturas ambientales (en este caso, de inmersión en los sabores y las atmósferas sicológicas una época), sino que además subraya un asunto importantísimo: el problema de la personalidad del escritor y su identidad (literaria, vital) en función de eso que se llama trascendencia, frente a la caducidad, frente a sus coetáneos, y frente a sí mismo como sujeto. En La Noria el centro de ese problema lo ocupan ese escritor llamado El Maestro, y David, su misterioso amante-aprendiz.

El asunto de la escritura como forma de vivir, como forma de testificar indirectamente la vida, y como forma de configurar la identidad personal en un mundo convulsionado, es un tópico fundamental aquí. Creo que este libro, además de constituirse en un juego literario de significativa audacia, como ya se ha dicho, es una novela detrás de la cual hay un proyecto experimental muy cuidadoso sobre las irresoluciones y certezas de lo que es ser un escritor, pero no sólo en los años 60 y70, sino hoy, en nuestros días. Como novela que es, no anhela presentar un análisis de una época. Podría ser una novela histórica de un modo muy extraño, pero lo que me llama la atención, además, es que su inmersión en el pasado vale para el cuestionamiento de las relaciones del escritor con su medio más inmediato. La pregunta queda otra vez levantada.

Cuando uno lee La Noria comprende que hay un enfoque doble de la escritura: como perpetuación y como fugacidad. Perpetuación de un mundo del cual queda mucho que entender, perpetuación del yo, y fugacidad del pasado en la fugacidad de la persona. Y en torno a esto hay una tensión que me parece muy llamativa porque es la tensión visible en el estilo, que es discreto y se halla en estado de alerta. Ahmel Echevarría quiso y necesitó apoderarse de una voz, y, una vez construida, desarrolló varias imposturas muy singulares, para explorar creativamente una época crucial y contar una historia muy concreta, una historia en estado de ignición. Para ello se vale no sólo de un estilo de sugerente sinuosidad, sino además de la voz de un escritor-personaje como Julio Cortázar, cuyas cartas aportan la ilusión de veracidad, son un make-believe muy bien tejido.

Este es un libro lleno de pasión y que posee un diseño donde lo esencial es la reserva de tonos que buscan una verdad, válida tanto para el arte como para la vida. La verdad, casi inapresable, está en esos matices que viajan del sentimiento al afecto, del recuerdo del pasado al presente de la trama, del sexo a los vacíos de la ausencia.

Otro de los aciertos enfatizables en esta novela, es su carencia de engreimiento o presunción con respecto a una época transcurrida. Simplemente realiza su inquisición en ella desde los cauces de la ficción y la imaginación realista. Quien escribió La Noria se planteó dos cosas: una trama compleja, escriturable en el ámbito del sujeto, en una época distinta y distante de la nuestra —aunque también próxima—, y la necesidad de apresar un tono, un conjunto de esencias, pero sin intervenir en el carácter discontinuo de lo real. Es más: esta novela es discontinua como la percepción del pasado, como el conocimiento ficcional de un pasado que deviene novelesco.

Yo diría que aquí la mayor parte del esfuerzo creativo se pone en función de diseñar estos personajes con firmeza y con la suficiente ambigüedad. La Noria maneja con cuidado, reservadamente, con cierta ambivalencia, un dilema estético y un dilema sentimental que tienen que ver con la perdurabilidad del yo, la perdurabilidad del amor, la importancia del recuento y la búsqueda de un sentido.

José Martí dijo que tenía dos patrias: Cuba y la Noche. El protagonista de La Noria, El Maestro, piensa en Martí y declara que, de tener alguna, él también tendría dos: el lenguaje y el cuerpo. Que ese personaje explique y esboce su existencia de ese modo, con valentía incondicional, transforma a ese asunto en algo tan vasto y tan complicado que rebasa mi tiempo aquí, en esta mesa.

Esta es la paulatina y sorprendente apropiación de una voz cálida, elevada, sincera, entrañable, llena de convicciones. O sea, lo que quiero decir es que yo, jurado de aquella edición del Premio Italo Calvino, podría votar otra vez por La noria, como estoy haciéndolo ahora.

13 de febrero de 2014