Michel salió molesto al jardín. Su cualidad de hombre adulto le impedía hacer otra cosa. Hubiera necesitado llorar como un niño, pero ni siquiera el pensamiento de llorar resultaba aceptable. Después de todo, llorar no es sino la prolongación del pensamiento de llorar, como reír es la prolongación del pensamiento de reír. La acción es un desborde de la esencia, hubo escuchado una tarde de la boca de un cura, pero nunca entendió lo que significaba. Solo estaba molesto, porque todo había salido mal, por enésima vez, y el jardín y el día seguían hermosos e indiferentes como bromas de mal gusto hechas por nadie.

El barrio parecía un poblado de juguete. Un niño que le enseñaba la lengua y al que no sabía cómo responder. Todas las casas estaban pintadas de rosa o amarillo pastel y tenían chimenea, a pesar de que por allí jamás había caído nieve. Daba la impresión de pertenecer a un antiguo cuento de hadas, o al menos a una región apartada del norte de Europa, de esas que todavía conservan el alma de otra época, y en las que parece imposible el desempleo o la infidelidad.

Michel se había mudado pensando en tener una familia, una vida feliz como la que prometía el lugar, y ahora aquella casa no hacía más que recordarle su propia tragedia y hacerle pensar sobre la misteriosa voluntad de Dios, que hacía miserable la existencia de los hombres. Tras dos años del asesinato de su hijo, él y su esposa estaban al borde de la desesperación. Contrataron al tercer detective privado con una obstinación romántica ante los fallos de los otros dos. Ahora este, como los otros, posponía los encuentros, rogaba que le pagaran por adelantado, descubría extrañas pistas que no significaban nada. Todos son iguales, dijo Michel. Dale una oportunidad, le recomendó Marta, su esposa, que también había salido al jardín. Si lo despedimos, ¿a quién vamos a contratar? Muy bien, dijo Michel, le daré una oportunidad. Voy a darle dos semanas.

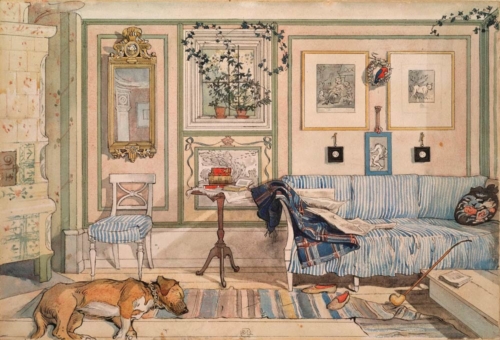

Michel y Marta no parecían, sobra decirlo, personas muy interesantes. Los días de ambos estaban llenos de horas vacías. La conversación de siempre, uno que otro programa televisivo, los sillones amplios, las mantas bordadas con las que se cubrían en invierno, las esferas de navidad, objetos de vidrio coloreado que se rompían con el tiempo y que no había forma de reponer, puesto que ya no se fabricaban, los pájaros a los que daban de comer, las viejas revistas de moda de las que Marta sacaba patrones para sus vestidos.

A veces tenían relaciones sexuales, pero se sentían culpables al final, como si fuera incorrecto que pudieran volver a sentir placer. En secreto, cada uno de ellos había pensado que el matrimonio solo funcionaba por el dolor común que compartían. Tras etapas de crisis llegaban concilios, y al final todo regresaba a la aparente normalidad. La religión era su único consuelo, y el mediador para que las cosas se calmaran.

Las dos semanas transcurrieron con una lentitud horrible. Cada timbre del teléfono, cada golpe a la puerta, resultaba una nueva desilusión. Michel se arrepintió de su plazo ridículo. Era obvio que nada iba a aparecer en dos semanas, y que, despedido este, encontrar a otro detective con algún mérito les iba a tomar una eternidad. Pero ya lo habían hecho. Si llamaban para retractarse, la gente iba a tomarles poco respeto y se iba a correr la voz de cuán desesperados estaban.

El detective cumplió, contra todo pronóstico.

¿Quién llamó?, preguntó Michel con la tranquilidad de siempre. Pero había una esperanza en la pregunta. El detective, contestó Marta. ¿Encontró una pista? No, dijo tras un largo silencio, encontró al culpable. El vapor llenaba la cocina. Un par de pájaros daban vueltas alrededor de la ventana. Está seguro, continuó, dice que tiene toda la evidencia y que en cuanto estemos de acuerdo podemos llevar al sospechoso ante la policía. Quiero verlo yo primero, dijo Michel. En sus ojos explotaba la euforia. ¿Cuándo podemos verlo? Mañana domingo, respondió Marta. Dice el detective que ya sabe dónde va a estar. Dios nos ha escuchado, dijo Michel, y si nos ha dado al asesino de este modo es porque cree que merecemos decidir su suerte. De lo contrario, la policía lo hubiera encontrado desde un inicio.

El día lo pasaron tomando precauciones y repasando los hechos. De narrar tantas veces la noche del asesinato, ya ni diferenciaban cuál dato era real y cuál no. Supuestamente, aquel día habían acabado de enmarcar el retrato de Andy, el mismo retrato que aún se conservaba en la sala. Michel veía televisión. Andy, que estaba a sus espaldas, le preguntó cuánto había durado su abuelo. El tono de la pregunta fue del todo inocente, más acorde a un niño que a un muchacho. Sesenta y dos, contestó Michel, pero pudo durar más. Se quedó pensando por unos segundos y viró el cuerpo para ver mejor a su hijo. Atardecía y entraba una luz débil por la ventana. La lámpara de la sala encendida tan temprano, con el cielo todavía gris, rozaba lo incoherente. Es raro, dijo Michel, no te he podido imaginar nunca con más edad de la que yo tengo. Andy se extrañó por la reflexión de su padre y se despidió. Ve con Dios, dijo Marta antes de que saliera por la puerta. Ni ellos mismos sabían si de verdad habían tenido ese breve diálogo. Pero era la historia que contaban. Michel no se había dado cuenta que los padres jamás pueden imaginar a sus hijos con más edad de la que ellos tienen en el momento.

Hasta entonces, todo lo que sabían del asesinato era que había ocurrido en el callejón, y que la herida mortal, en el cuello, había sido hecha con una navaja. La policía lo tomó por un robo, puesto que a Andy le faltaba el reloj con baño de plata que llevaba esa tarde. De seguro habría alcanzado a ver al ladrón, y el ladrón tuvo que matarlo para que no lo delataran. Michel tenía sus propias teorías. O el asesino era alguien conocido, o los asaltantes habían sido varios. ¿De qué otro modo hubieran podido vencer a Andy, un muchachón fuerte y saludable? Todos los padres quieren creer que sus hijos son valientes. Habían imaginado al asesino de muchas formas. Unas veces se trataba de un hombre negro, alto, lleno de tatuajes. Otras eran los miembros de una pandilla, con algunos tragos de más. El asalto debió ocurrírsele a alguien en el momento. ¿Por qué otra razón usar un arma tan pequeña? Este detalle llevó a Marta a imaginar al asesino, por otra parte, como una mujer.

La descripción del asesino que les dio el detective no concordaba con ninguna de sus teorías. Se trataba de un muchacho huérfano, que supuestamente había sido asaltante, y que ahora volcaba su vida hacia la religión. Marta y Michel discutieron sobre la posibilidad de que el detective mintiera. Tal vez, ante la amenaza de despido, fabricó las pistas en torno a un muchacho inocente. ¿Pero por qué, si se va a mentir, se escoge un asesino tan poco creíble? Debe ser verdad, concluyó Michel. De todos modos lo iremos a ver nosotros, antes de decirle a la policía.

El asesino se llamaba Frank, y debía estar en la misa del domingo. La iglesia, una construcción pequeña y empinada, quedaba en el otro extremo de la ciudad. Un barrio quieto y medio olvidado, lleno de carretas con frutas y vegetales, vigiladas por moscas liliputienses, de esos barrios en los que las aceras están levantadas por las raíces de los árboles, y en los que la vida transcurre como en provincias. Siempre era domingo. Por alguna razón, en los jardines abundaban los marpacíficos blancos. El muchacho, el supuesto asesino, cocinaba por encargo o hacía uno que otro trabajo de jardinería. Tal vez fuera él el promotor de los marpacíficos blancos. Lo vieron salir de la misa, vestido humildemente, pero con pulcritud. La camisa blanca estaba limpia y bien planchada, y el betún en los zapatos de cuero ocultaba los signos de al menos un par de reparaciones.

Cuando lo siguieron en automóvil, Marta y Michel bajaron absurdamente la cabeza, como si alguien que nunca los había visto pudiera reconocerlos. En el trayecto guardaron una distancia de al menos veinte metros y hablaron todo en voz baja. Nos está engañando, dijo Marta, el detective nos engaña, el muchacho no puede ser un asesino. El detective puede tener pruebas, pero la policía jamás va a conseguir que se confiese, y vamos a quedarnos con la duda hasta el final. Pues haremos lo que no puede hacer la policía, dijo Michel, y mostró a su esposa un arma escondida en el pantalón. ¿Cómo conseguiste…? La compré por cautela, respondió Michel, el detective me la facilitó. También me trajo un equipo de grabación de alta fidelidad. Haremos lo que la policía no puede hacer, dijo y viró la cabeza como si no hubiera otra palabra que decir al respecto. Que conste que narro las cosas tal y como pasaron.

El camino estaba deteriorado y las piedrecillas crujían debajo del automóvil. El muchacho se volteó y por primera vez vieron su rostro nítidamente. Creo que nos estamos volviendo locos, dijo Marta. ¡Es idéntico a Andy! No idéntico, replicó Michel, pero sí conserva algo de él, que no es lo físico, sino la forma de moverse, yo qué sé. Su asesino fue también la última persona que lo vio con vida. Los testigos solo vieron el cuerpo que temblaba. ¿Te das cuenta?

Hay algo que se escapa en tu plan, dijo Marta. Tal vez, con un arma en la cabeza, confiese un asesinato que no cometió. Ya pensé en eso, respondió Michel. No le diremos lo del reloj. Si se confiesa, le preguntaremos qué le arrebató al muerto. Entonces no habrá duda, y todo estará grabado. ¿Qué importa lo que pueda pasarnos después?

Ya ve el lector que todo parecía muy bien planeado. Se bajaron del automóvil y tocaron en la casa. La casa debió ser alguna vez un anexo del palacete que estaba al lado, en el presente: hogar de gente pobre, que a juzgar por la limpieza heroica de las aceras rotas conservaba buenas costumbres. Un niño, a unos metros de allí, comía una fruta a la sombra de un árbol, y una anciana mantenía una intrigante conversación con el afilador de tijeras. Frank abrió la puerta. Se había cambiado de ropa, llevaba unos trapos viejos y andaba descalzo. Su rostro tenía una luz muy particular. Al verle a los ojos, Marta hubiera jurado que aún alcanzaba a ver en ellos el miedo borroso de su hijo.

Disculpe. Mi nombre es Michel, y ella es mi esposa Marta. Verá, nos hemos mudado hace poco a una casa cerca de aquí, y en varias manzanas a la redonda no hemos visto unas flores mejor cuidadas que las suyas. No queremos robarle mucho tiempo, solo nos preguntábamos si sería capaz de recomendarnos un buen jardinero. Frank se sonrojó e introdujo sus manos en los bolsillos. Lo he hecho yo, dijo, me gusta la jardinería. También cuido los alrededores de la iglesia. Eso es magnífico, dijo Michel. Marta sabía muy bien que lo de su esposo no era la actuación. Michel no hubiera engañado a un niño de siete años, y ahora atrapar al asesino de su hijo implicaba darle libertad creativa y seguirle la corriente, hasta las últimas consecuencias.

Muchacho, continuó, nos alegramos mucho por usted, pero sentimos que no nos pudiera recomendar un jardinero, a menos que… ¿A menos que qué?, preguntó Frank, animándolo a seguir la frase. Es algo rápido, pero… ¿estaría dispuesto a ser contratado por nosotros? A menos que fuera un atrevimiento, claro. Mi esposa y yo no tenemos un jardín muy grande, sería un trabajo fácil, y lo pagaríamos muy bien. ¿Nos invitaría a pasar? Pasen, dijo Frank, esta es su casa.

El interior parecía un poco deteriorado. El techo desplegaba los colores desteñidos de viejos frescos, o más bien imitaciones de frescos pagadas por alguien aficionado a la cultura italiana, que de seguro ya habría muerto. Apenas había muebles, y las paredes, de un verde grisáceo, estaban descascaradas. Sin embargo no encontraron un rastro de polvo en el suelo. Sobre una silla vieron una Biblia abierta, con el marcador de color rosado. El rosado peculiar de algunas guías telefónicas.

Frank los invitó a sentarse. La sala y el comedor eran un solo lugar. Mi esposa y yo tenemos pensado montar una floristería, siguió hablando Michel, y somos tan descuidados con los jardines… No podemos permitirnos tener un jardín desarreglado. Sería el colmo. Da gusto ver cómo se luce, pensó Marta, esto no va a acabar bien. Pues para atender mejor el negocio nos hemos mudado a dos manzanas de aquí, continuó Michel, y hemos conocido ya a algunos de nuestros vecinos. Parecen buenas personas. No se preocupe, dijo Frank, todos por aquí son buenas personas, no ha ocurrido un crimen en años.

Debes saber, Frank, que nuestro barrio es un poco violento. Lo ha sido durante los últimos diez años. Antes era muy quieto, se parecía a este, pero han surgido las llamadas pandillas juveniles. Son un verdadero símbolo de decadencia en nuestra sociedad. Brota un poco de dinero y detrás viene el caos, como siempre. Lo distinto de la delincuencia juvenil es que un delincuente normal sabe qué es lo correcto y lo que no, mientras que un muchacho no siempre tiene conciencia de lo que hace. La policía no puede disparar a niños de catorce años. Sí, es algo terrible. Niños de catorce años que matan sin piedad, por dinero unas veces, y otras por diversión. Si lees las noticias sabrás que hay muertes horrendas, sin ninguna razón, muertes que implican una maldad profunda en quien las causa. Los crímenes de los viejos tienden a ser más calculados, menos sangrientos. La maldad, Frank, es probablemente una pasión juvenil.

Yo nunca les dije mi nombre, dijo Frank, que se mostraba un poco confundido, pero que parecía incapaz de amenazar a nadie. Necesito que me escuches con atención, dijo Michel sujetándose el arma que llevaba escondida. Sucede, Frank, que la delincuencia causó la muerte de nuestro hijo hace dos años. Le introdujeron una navaja pequeña en el cuello y murió desangrado, en un callejón lleno de basura. Es un lugar molesto para morir, ¿no crees? Uno siempre espera algo mejor. Mi hijo era un poco mayor que tú, tenía veintitrés entonces. ¿No lo conocerías de casualidad?

Frank quedó paralizado. Miró a su alrededor, no tenía escapatoria. En todo caso no le interesaba escapar. Yo lo hice, dijo sin sobreactuaciones ni titubeos. Sé por lo que vinieron, y les ahorraré el trabajo. Hace dos años lo maté por un reloj de plata. Marta no podía creer que aquel niño confesara su culpa de esa manera. Muy en el fondo, hasta hubiera preferido que el muchacho les mintiera. Hubiera convertido la muerte de Andy en un hecho menos real.

Michel resopló y tragó en seco. Tengo un arma con silenciador en el pantalón, dijo, no intentes nada. Recordemos que Michel era capaz de poner una voz militar cuando se lo proponía. Michel puso el maletín sobre la mesa y miró a su esposa. Dentro del maletín tengo una grabadora de alta fidelidad, dijo. Esto será lo que vamos a hacer. Vamos a registrar cada palabra que digas, y dirás solamente la verdad, ¿entiendes eso? Dirás la verdad sin importar cómo suene.

Abrió el maletín, desenrolló el micrófono y encendió la grabadora. Esta es la primera pregunta, dijo. ¿Crees en Dios? Sí creo, respondió Frank al instante. No me mientas, muchacho. Digo la verdad. Después de saber lo que hice creerán que es imposible que crea, pero lo hago. Voy a la iglesia varias veces a la semana, rezo todas las noches. Rezo también por su hijo. Todas las noches.

Muy bien, dijo Michel, vamos a la siguiente pregunta. ¿Creíste en Dios cuando hundías la navaja en el cuello de nuestro hijo? Frank se rehusaba a mirar los ojos de los padres del muerto, y ocultaba sus manos. La razón la diré muy pronto. Contesta, le ordenó Michel sin levantar la voz. No, no creía cuando lo hice, pero creo ahora, y estoy arrepentido. Tercera pregunta. Si estás arrepentido, ¿por qué no te has entregado a la policía? La cárcel no lavaría mi crimen, respondió, o tal vez me hago creer eso porque soy un cobarde. He tenido una vida horrible, no sé cómo no estoy muerto. Cuando dejé el orfanato, comencé a robar para comer. Asaltaba solo a quienes yo creía que lo merecían. Eso me daba algún tipo de paz interior. Es absurdo, pero así razonaba entonces.

Acabas de decir que asaltabas solo a aquellos que creías lo merecían, intervino Marta. ¿Conociste a nuestro Andy? ¿Te dijo algo antes de morir…? Apenas intercambié alguna palabra con él, respondió Frank con cierta timidez. Pero para serles franco, no me gustó lo que vi. Ya sé que a ningún padre le gustaría escuchar nada malo sobre su hijo… ¿Puedes hacernos la historia?, preguntó Michel. Habla con libertad. Queremos saberlo todo.

Yo estaba en el bar que queda junto al callejón. Su hijo estaba tomando solo y vociferaba al hombre de la barra cada cinco minutos. Era desagradable escucharlo. Una pareja le pasó por enfrente y su hijo le gritó algo obsceno a la muchacha. El novio se quedó inmóvil sin saber qué hacer. No era un mal tipo, seguro, pero en esos casos a la mayoría se le aflojan las piernas. La muchacha se lo llevó, temiendo que respondiera o peor, que quedara como cobarde.

Sentí desprecio hacia su hijo, y lo seguí cuando salió del bar. En ese momento pensé que necesitaba el dinero, y ya que él se merecía un susto, todo sería como de costumbre. No tenía pensado usar la fuerza. Generalmente, cuando sacaba una navaja, la persona entregaba el dinero y ya, asunto resuelto. Cuanto más, pasaba que la persona se echaba a correr. Su hijo, acorralado en el callejón, me dijo que no tenía dinero. Le miré el reloj y me dijo que tendría que quitárselo a la fuerza. Solo entonces noté cuán grande era. Sentí miedo, supe que tenía más posibilidades que yo de ganar en un combate, pero ya no pude dejarlo ir. Se reiría en mi cara, ¿se imaginan? Tal vez hasta me terminara robando.

Bueno, me distraje y él me golpeó con fuerza. Caí al piso y se me fue la navaja de las manos. Tuvimos un pequeño forcejeo por ella. Al final la agarré, pero él me tenía casi dominado. Me iba a entregar a la policía, estaba seguro. Lo único que pude hacer fue encajarle la navaja en el cuello. Me sorprendió la facilidad con la que entraba en la piel. Escuché un soplido y de momento me vi empapado de sangre y no sentí otra cosa que asco. Al menos entonces. Él me miraba asustado. Él, que era más grande y fuerte que yo, me miraba asustado. Aún se retorcía en el piso cuando eché a correr. Hasta pensé en llamar a una ambulancia, quizás había un modo de salvarlo, pero comprendí que no me podía arriesgar. Corrí con todas mis fuerzas. Todo el tiempo miraba hacia atrás, veía el círculo de personas que lo rodeaban. Yo estaba lleno de sangre y todos podían verme. Me quité la camisa y me guardé el reloj en el pantalón. La camisa la boté más tarde en un contenedor de basura. En el momento en el que me la quité ya estaba endurecida por la sangre, no se me olvida.

Llegué a mi casa paralizado de miedo. Me preguntaba si ya el otro estaría muerto, y si alguien me había visto. No les voy a mentir. Ese día, más que por culpa, deseaba que su hijo viviera para que, de encontrarme, me disminuyeran la condena. Cuando pasaron los meses y di por hecho que ya no iban a atraparme, me vino la culpa, la verdadera culpa. Sus ojos abiertos en el último segundo… Al concluir estas palabras, Frank estuvo al borde de algo, pero se contuvo, no quería causar lástima. Tenía sangre en el blanco de los ojos, continuó. Nunca había visto unos ojos de un azul como ese, casi gris.

Para colmo, me empezó a salir la mancha. Dicen que la herencia actúa en diferentes fases a lo largo de la vida, y que es normal que una mancha espere a cierta edad para salir, pero yo sentí que había sido marcado por Dios, que un día iban a reconocerme, antes de entrar al cielo, por esa mancha. Iban a saber que yo era un asesino, y entonces me indicarían la otra puerta. Temo al infierno, desde niño le he temido. A veces, les confieso, pienso que mi fe se basa más en mi temor al infierno que en mi amor a Dios. ¿Dónde está Dios? Sin embargo, uno puede llegar a sentir la maldad, de eso no hay ninguna duda. Esta mancha es un signo de maldad.

¿Qué mancha?, preguntó Marta. Frank alargó el brazo blanquísimo y dejó la mano puesta sobre el colorido mantel de flores. Marta, temblorosa, hizo una seña a su esposo para que se fijara bien. ¡Tiene forma de hoja de trébol y todo! ¡Es la misma, Michel, es la misma! Los ojos de terror de Michel le indicaron a Frank que había algo en la mancha que había ignorado todo el tiempo, algo aún más grande. Me salió después de lo que hice. Quiero decir, me fue saliendo con los meses. Todavía creo que puede llegar a oscurecerse más. Nadie en mi familia tiene una parecida, y la siento como un recordatorio.

Marta deslizó su mano hacia el centro de la mesa y fue acercándola a la mano de Frank, con una ternura que él desconocía. Tocó la mancha suavemente, con la yema de los dedos, y rompió a llorar. ¿Qué sucede con esta mancha?, preguntó Frank. Michel tragó en seco y respiró profundo antes de responder. Andy tenía esa mancha, dijo, al costado de la espalda. No era idéntica, no tanto como para que todo esto sea sobrenatural, pero lo suficiente como para que nos preocupemos. No sé si estoy preocupado, o aliviado, no sé nada ahora mismo. La expresión de Michel se contrajo como en un profundo arranque de ira. Frank pensó que lo iban a matar allí mismo, o tal vez se mataran ellos, podía suceder lo que fuera. Estaba inmóvil, sentado en una posición sumisa, que no causaba más que piedad. Su rostro se llenó de una luz inusual, que no venía de ninguna parte. Tenía los ojos claros y los labios de un rojo intenso, casi como los de una muchacha. Continúa con tu historia, dijo Marta por fin.

Después de lo que hice, regresé a mi fe cristiana. Rezo todas las noches, hablo con Dios. No intento que me perdone, no tiene sentido. Lo que he intentado desde entonces es hacer el bien a los demás. Sobrevivo como puedo, pero no he robado otra vez.

Michel besaba la frente de Marta. Eran besos pequeños, distantes. Él ya no parecía perturbado en lo absoluto. Cuanto más, parecía molesto. Se llevó la mano al pantalón, apagó la grabadora y puso el arma sobre la mesa. La mesa tembló por el peso del arma. ¿Te sientes solo?, preguntó Marta a Frank, con la voz rasgada y dócil. A veces, respondió tembloroso. Además de los conocidos de la iglesia, ya no tengo muchos amigos. ¿Y extrañas a tus padres? Apenas tengo recuerdos de ellos. Me los he imaginado mucho, eso sí. He imaginado que me miran, ellos deben saber las cosas que hice. Espero que me perdonen. ¿Me recordarán alguna vez? ¿Me seguirán considerando su hijo después de las cosas que hice?

Por supuesto, dijo Michel en un tono que podía ser sarcástico y podía no serlo. Las almas arrepentidas van al cielo tan puras como un recién nacido, que nunca ha respirado el aire sucio de este mundo. Yo he hecho un poco más sucio el aire de este mundo, dijo Frank cubriéndose la mancha con forma de hoja de trébol. Michel desvió su mirada y comenzó a examinar el arma. Tocaba el acero como si el arma fuera frágil o estuviera hecha de piel. Por fin miró a su esposa y ambos hicieron un gesto de afirmación, como dos marionetas controladas por una misma mano.

¿Sabes algo, Frank?, dijo Michel, no creo que esa mancha sea un símbolo de maldad. Hemos decidido qué hacer contigo y de qué forma vas a pagar por lo que hiciste. Nos sentimos muy solos, solos de un modo inimaginable. A nuestra edad biológica ya no hay una segunda oportunidad. El cuarto de Andy está vacío, conservamos su ropa, que te debe servir. Vive con nosotros, estarás mejor en nuestra casa que en este apartamento. Marta le tomó la mano al muchacho y le acarició la mancha. ¿Lo harías, Frank? ¿Podrías vivir con nosotros? Seríamos tus nuevos padres. Puedes retribuirnos de esa forma.

Yo maté a su hijo, dijo Frank sin poder explicarse lo que sucedía. Marta lo abrazó y él sintió un calor conocido. Era imposible que lo conociera, y sin embargo le daba el consuelo que solo da el calor de los padres o los amigos viejos. Todo está bien, le susurró Marta, y su voz contenía un amor profundo y verdadero. El abrazo se hizo más fuerte. Marta sintió la mandíbula de Frank clavándose en su hombro, como le sucedía siempre con su hijo, y le vino un alivio inmenso, que no sentía en años. Hasta el olor le recordaba a Andy cuando tenía esa edad, el pelo, la forma de abrazar, todo. Los puños cerrados jalaban la ropa hasta el límite y la respiración continuaba con los cuerpos aún abrazados, inmóviles, como si desearan no volver a separarse. Michel, aún con el arma en la mano, besó a su esposa, y luego besó a Frank junto a los labios. En el silencio de la mañana solo se escuchaban sus sollozos y unos ladridos de perro de la casa de enfrente. No había más, estaban en una especie de cumbre, similar al vértigo que da mirar la cúpula de ciertas catedrales.

Frank se quedó mirando una pulsera que colgaba del brazo de Marta, estaba hecha de dientes humanos. Los tocó con delicadeza, eran diminutos. Son los dientes de leche de Andy, dijo Marta, todavía los conservo. Si te son demasiado molestos puedo deshacerme de ellos, no te preocupes. No, guárdalos, dijo Frank separándose, está bien, no me molestan para nada.

Te invitamos a comer en nuestra casa, dijo Marta. Queda algo de lo de ayer, si no te molesta la comida recalentada. ¡Por supuesto que no! Después te mudas con calma, continuó Marta, pero hoy puedes ir como nuestro invitado. Verás el cuarto de Andy… quiero decir, tu cuarto, y hasta puedes conocer a algunos vecinos. La gente nos ha apoyado mucho durante todo este tiempo, también tú deberías agradecerles. Por supuesto, dijo Frank.

La imagen de Michel y Marta era extraña, ambos de pie, inmóviles, observando cada detalle suyo, como si desearan tenerlo todo el tiempo a su lado. A la vez que sentía felicidad, Frank fue presa de un vacío devastador, algo lo atormentaba desde adentro. No podía creer en la amabilidad extrema de sus nuevos padres. Vamos entonces, dijo Michel, ya es hora del almuerzo. Michel y Marta se sentaron en los asientos delanteros del automóvil. Frank, con los ojos cerrados, sintió que el automóvil se movía del piso. Recostó su cabeza a la ventana y aún tenía la sensación de que lo que estaba pasando no podía ser cierto, era demasiado bueno, él no lo merecía. Abrió los ojos y vio el movimiento uniforme de las demás casas de su barrio, el paso rápido de los árboles, más cercanos, con respecto al pase lento y detenido de las casas. Esa distancia hizo de repente una ruptura definitiva con su pasado, con todo lo que le recordaba su culpa y su propia soledad.

La felicidad era hasta física, todo su cuerpo estaba relajado, la vista divagaba por entre las nubes y las copas de los árboles. Se fue quedando dormido a medida que el carro adquiría más velocidad. Intentaba abrir los ojos, pero algo lo arrastraba a la ingravidez absoluta, y pensamientos intraducibles se acomodaban en su mente. Cada vez que despertaba, intentaba recordar qué había soñado, pero eran siempre imágenes abstractas, ajenas al lenguaje y al sentido común. Con el paso de los minutos, el sueño se hacía más profundo, y ya era capaz de formar imágenes más o menos nítidas. Soñó con un bosque de troncos altos, similar a los que abundan en las tierras nórdicas, y había una cabaña hecha indistintamente de huesos o de ramas blancas, y allí estaban sonrientes Michel y Marta, con los cuerpos escuálidos, deformes, eran los habitantes de la cabaña. Sus colmillos se habían alargado y de sus cráneos sobresalían cuernos de cabra.

Frank sintió que lo sacudían suavemente. Cariño, dijo Marta, ya llegamos, esta será tu casa muy pronto. La luz entraba a sus ojos a medida que iba abriendo los párpados. Era una luz blanca, casi estéril. Sonaban pájaros a su alrededor, aunque no podía verlos. ¿Estaban los pájaros de verdad allí? Se bajó del automóvil y, como suele pasar, sus piernas aún estaban medio dormidas. El sueño de la cabaña estaba presente en su cabeza, pero ya se marchaba, una realidad desvaneciéndose, un buque que se hundía en el mar para no volver, y él sabía que era importante, intentaba recordar, pero por más que intentaba solo conseguía reconstrucciones traicioneras.

Miró sus pies y no pudo recordar en qué momento se había puesto los zapatos y se había cambiado de ropa. Entonces vio la que pronto sería su nueva casa, hermanada con las demás por su chimenea esencialmente decorativa. El techo era de tejas y a dos aguas como el de las casas embrujadas, y sin embargo todo el exterior estaba pintado de blanco y de colores suaves, parecidos a los que se usan para las cunas de los bebés. Un gnomo de cerámica custodiaba la entrada. El gnomo miraba hacia el frente con persistencia, como si hubiera tenido vida y lo hubieran convertido en piedra por razones misteriosas. Una historia que, por otra parte, bien parecía de las que se inventan los niños cuando comienzan a descubrir sus propias casas. A Frank le vinieron a la cabeza recuerdos imposibles, que no eran suyos. Un pájaro de muchos colores, posado en la reja, que atisbó de niño y que jamás volvió a ver en ningún otro lugar, y que se confundía con un sueño, una caída en la entrada, el sabor de la sangre en su boca, los naranjos que tuvieron que cortarse después del huracán. Aquello no era posible, y tras pestañear un par de veces, las imágenes se desvanecieron de sus ojos.

Entraron y un sonajero les dio la bienvenida. Frank recordó la atmósfera de ciertas tiendas de objetos raros y de uso en las que, si lo pensaba bien, no había estado nunca. La sala no era grande, pero resultaba acogedora. Los muebles, de un turquesa extraño, se disponían alrededor del hogar, carente de carbón y del todo inútil para aquel clima. Frank se fijó detenidamente en un esqueleto de murciélago que había sobre el piano. Estaba incrustado en madera. Los huesos fragilísimos parecían pertenecer a una cría de monstruo. Fue un regalo, dijo Marta, es una especie que ahora está casi extinta. Ven, te mostraremos toda la casa.

El recorrido fue rápido. Frank creyó ver sombras que se movían en todos los rincones. Su mano era conducida por la mano de Marta, que iba adelante. Michel, por otro lado, quedaba a sus espaldas. Súbelo al cuarto, dijo Michel, yo veré qué hacer para el almuerzo. No quiero que su primer almuerzo en la casa sea recalentado.

Los peldaños de la escalera estaban gastados, debían ser los originales de la casa. Caminaron por un pasillo oscuro que conducía a dos puertas contrarias. La de la izquierda, de la que colgaba un trol de ojos pequeños y rencorosos, un suvenir quizás, era el cuarto de Andy.

El cuarto había sido conservado a la perfección. La sobrecama estaba salpicada de formas geométricas rojas, que hacían juego con las cortinas. Afiches y recortes de revistas ocultaban casi todas las paredes. Había un librero pequeño junto al armario. Un lobo de juguete, vestigio de la infancia, servía para aguantar libros. Ya casi no hay leones, ni tigres blancos, y pronto no habrá lobos, escuchó Frank alguna vez, pero sus imágenes seguirán en todas partes.

Podemos deshacernos de muchas de las cosas de Andy, dijo Marta. Por ejemplo, aquella lámpara de papel crepé, que ya no enciende… Frank visualizó un recuerdo de la lámpara encendida, un día de lluvia. ¡No!, dijo, quiero quedarme con ella. Como quieras, le sonrió Marta, tal vez la podamos arreglar. Este es el armario, puedes seleccionar la ropa que más te guste, pero de todas forma te compraremos ropa nueva. Frank se quitó la camisa vieja que llevaba puesta y se probó una de color naranja claro. Le servía bien. Cuando se vio en el espejo, notó una foto enmarcada en la mesa de noche. Andy, de niño, se lanzaba a una laguna, y en la espalda se veía la mancha con forma de hoja de trébol. Voy a mi cuarto un momento, dijo Marta, y salió.

Frank se cubrió la mancha de la mano. Aquel era un acto instintivo, se hubiera podido decir que automático. Marta y Michel eran los mejores padres posibles, ¿o no? Frank había soñado con un instante así toda su vida, y ahora el instante le producía un vacío inexplicable. Es sabido que cualquier hombre, cuando por fin está cerca de una meta, se siente insatisfecho. Pero era algo más. ¿Qué le hacía sospechar de aquella casa? Frank estaba seguro que nada de lo que tenía era suyo, ni sus padres, ni su cuarto, ni su ropa. Sin preguntarle lo habían traído al mundo y lo habían hecho heredar una familia, una creencia religiosa, un país, en definitiva una memoria ajena y confusa, de alguien más. Su alma estaba intacta en tierra de nadie, pero durante diecinueve años su cuerpo se vio forzado a ser una persona. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Quedaba solo en la habitación, entonces. Respirar, caminar de un lado a otro, tomar el lobo de juguete en sus manos, cambiar el orden de los zapatos… sintió que como especie era el invasor de un espacio que no necesitaba ser ocupado, reino solitario de objetos que, si por ellos fuera, se quedarían donde mismo estaban.

Al voltearse vio el otro cuarto, a través de la oscuridad del pasillo, el que debía ser el cuarto de sus futuros padres. Caminó por el pasillo y luego retrocedió con temor. Marta estaba medio desnuda, se estaba cambiando de ropa. Frank nunca había poseído a una mujer, y la imagen lo perturbó. ¿Por qué Adán temió a Eva desnuda tras comer el fruto? El placer ante la belleza física tal vez fuera un temor primitivo, una culpa escondida. La belleza es una culpa feliz, pensó. ¿Los niños, en su estado natural, sentirían rubor ante la desnudez de sus padres? Marta tenía una serie de tatuajes extraños en la espalda, parecían símbolos. ¿Era aquello una alucinación? Pasa, ahora eres mi hijo. Su voz sonaba más joven. Frank estaba pávido y feliz.

El suelo, alfombrado, estaba repleto de hilos y retazos de tela que se movían con el aire como sobrevivientes tras una masacre. Un infeliz animal de trapo servía para anclar los alfileres. Michel entró también al cuarto y abrazó a Marta por la espalda. Los brazos de Michel, delgados pero fuertes, se cruzaban frente al pecho de Marta. Voy a cocinar carne a la plancha, ¿te gusta la carne a la plancha?, preguntó Michel. Sí, me encanta. Bueno, tuviste suerte esta vez, hoy es tu día de suerte, muchacho. Me voy a cambiar de ropa. Espérame abajo, sugirió Michel, y le puso la mano firme sobre el hombro. Y besó a Marta entre el cuello y la base de la oreja. Fue un chasquido pequeño y seco. Frank bajó los escalones de prisa, sin cometer ningún error, como sucede en las casas que uno ya conoce. Un hilo de color rojo se aferró a uno de sus zapatos como un polizón obstinado en sobrevivir. No se cayó hasta la tercera sacudida.

Toda la casa estaba llena de luz. Frank ni siquiera podía estar seguro que fuera la luz del sol. No venía de afuera, más bien parecía provenir del interior de las paredes blancas. Quizás la luz solo estaba en su mente y en realidad la casa estaba a oscuras. Desde un punto de vista óptico, ¿no era aquello lo que ocurría? Los gatos y los perros perciben mundos muy diferentes, le habían dicho de niño, y ni hablar de los topos o los murciélagos. Mundos concebidos sin color, formas vacías en el espacio hechas de eco o de texturas. En aquel interior se experimentaban olores confusos, inciensos, barnices, acaso hierbas exóticas de lugares que no se encuentran en los mapas. Volvió a mirar el esqueleto de murciélago sobre el piano, y le entró de nuevo la repulsión y el miedo. Había oído hablar de los zorros voladores, murciélagos que crecían hasta alcanzar más de un metro y medio de envergadura. ¿Por qué el benévolo Dios había creado criaturas así? ¿En el orden del universo era casual su parecido con los demonios?

Se sintieron los pasos de alguien que bajaba la escalera. Era Michel, con otra ropa más informal. Frank sintió que Michel había cambiado de cuerpo, ahora era más alto y delgado, como la figura del sueño. Frank hubiera preferido ver a Marta. ¿Le temía a ambos, o solo a Michel?

Pasaron a la cocina, que recordaba a ciertas ilustraciones de cuentos antiguos. Frank experimentó una atmósfera mística. Cinco o seis panes, de diversos tipos, se abrigaban en la hospitalidad de una cesta. Olían como si estuvieran recién sacados del horno, y a Frank se le antojó partir uno, y mojarlo con miel. Sabía delicioso. Probablemente está envenenado, pensó con humor. Las paredes de la cocina estaban llenas de objetos raros, mercaderías, especias almacenadas en botellas de vidrios de todos los colores, hogar probable de arañas. Unas raíces colgaban sobre el reloj de madera. Michel abrió el refrigerador, sacó la carne cruda y la fue cortando en lascas. El cuchillo cortaba sin resistencia sobre un tablón que parecía tener cien años.

En algunas tribus antiguas, dijo Michel, cuando un guerrero mataba a otro, heredaba no sólo los bienes, sino las obligaciones del muerto, todas las responsabilidades que tenía cuando estaba vivo. Tomaba su casa, sus riquezas, pero también tomaba a su hijo y a su esposa, a los que debía cuidar como si fueran propios. Es muy lógico, ¿no lo crees? También es lógico que te sientas extraño ante esta situación, continuó. Sí, Frank, he notado tu forma de actuar desde que te trajimos aquí, no hay nada de inusual en ella. ¿Cómo pudo ser que te perdonáramos? La piedad después de todo no es un acto de justicia, sino de fe, un impulso irracional. Cuando das una moneda a un mendigo, de seguro lo has hecho, ¿no sientes el mismo límite cruzado, el mismo sentido de profanación que al cometer un acto incorrecto? La maravilla que nos proporciona el perdón se basa en que es un acto gratuito, como la maldad. En ninguno de los dos casos es fácil, sentimos que nos guiamos por un impulso ciego, y a la vez que estamos en pleno ejercicio de nuestro libre albedrío.

Espero que no pensaras, cuando entendiste quiénes éramos, que estábamos resentidos, continuó Michel, mientras golpeaba los filetes con un mazo para remover la sangre, y mientras espantaba unas moscas que merodeaban los filetes. El bien y el mal, Frank, ¿qué son en el estado del alma? ¿Por qué dar la moneda se parece tanto a quitarla? Es muy fácil decir que la luz nos brinda paz y la sombra nos causa temor… ¿Pero acaso no has sentido temor dentro de una iglesia, temor a las esculturas y a la luz, y no has sentido placer en la oscuridad? El Dios que llenó la Tierra de moscas también la llenó de ríos y pájaros.

Michel colocó los filetes en otra tabla y los fue sazonando con sal y limón. Frank estaba sentado con las rodillas unidas, ligeramente contraído. Todavía se preguntaba por Marta. Todo lo que quería era ver a Marta. La luz de la cocina entraba por un vitral pequeño. Michel, la carne y el cuchillo se llenaban de colores puros y contrastantes. La luz se reflejaba en el cuchillo y hacía figuras pequeñas y móviles en la pared.

¿Sabes un secreto de la fe que compartimos, Frank?, le preguntó Michel. Sonreía de ese modo por vez primera, mostraba sus dientes largos y amarillos. Al hablar apenas los separaba. Este es un secreto que nadie te dirá nunca. Dios y Satanás siempre fueron la misma persona. Entonces le crecieron cuernos blancos sobre la cabeza.

Puso los filetes en la plancha y el fondo de aceite sonó a la manera usual. El aceite parecía estar devorando al filete. ¿Te gusta crudo, cocinado, o término medio? Término medio, respondió Frank disimulando su terror.

¿Cómo pueden ser la misma persona?, preguntó. ¿Quiénes? Michel tenía la expresión relajada, como si estuviera muy concentrado en lo que hacía. No tenía cuernos. Disculpa, no te oí, ¿quiénes son la misma persona? No es nada, respondió Frank.

Marta bajó por las escaleras. Llevaba un vestido algo más corto que el anterior, de flores, de seguro más cómodo, y se había quitado el maquillaje. Frank volvió a pensar que se veía más joven que antes. Marta le mostró una chaqueta a Frank y le indicó que se la probara. De Andy, dijo, era su chaqueta preferida.

Frank caminó hasta el espejo de la sala y se observó, con la camisa de Andy y ahora con su chaqueta. Al fondo le quedaba la cocina y las luces sanguinarias del vitral. Miró sus propios ojos, la línea de su boca y de su nariz, y se asustó. No era el mismo. Había cambiado físicamente, pero se reconocía a la perfección. Hubiera podido reconocer ese rostro entre una multitud. Ese rostro que ahora lo perdonaba y lo invadía. Frank se fijó en su mano, la mancha de trébol no estaba. En cambio percibió un ligero ardor al costado de la espalda.

Marta y Michel se ubicaron a su lado. Los tres se miraron juntos en el espejo, como si estuvieron posando para una foto. Algo extraño tenía la imagen, además. Demoró varios segundos en darse cuenta que a los tres les brotaban colas. Eran colas móviles, rosadas y sin pelo, como las de una rata, cuyas puntas consistían en una hoja puntiaguda. Honestamente, daban unas tremendas ganas de cogerlas con la mano y apretarlas con el placer malévolo de los niños que quieren atrapar las colas de los gatos.