Debería comenzar el día. Me levanto para llevar el vaso a la cocina. Aún no he encendido el móvil. Mamá me traía a la cocina a estudiar algunas tardes a última hora mientras ella preparaba la cena. Suponía que había estudiado por la tarde y me preguntaba las lecciones. Uno de los cuadros que papá podría haber enmarcado en su taller. Llegaba más tarde y eso molestaba a mamá porque no podía ocuparse de todo a la vez y su tiempo también era valioso. Arrastraron esta discusión toda la vida de papá. Puede decirse que fue él quien salió ganando porque mamá tuvo que ocuparse de todo al morir él. Tuve que acelerar mi aprendizaje porque dieciocho años daban el uso de razón suficiente como para hacerse cargo de la situación. Mamá comenzó a invertir más tiempo en su trabajo y yo heredé sus discusiones sobre el valor de los tiempos de cada una. Al menos, hasta que Nieves comenzó a colaborar más y las discusiones se fueron disipando en beneficio de todas. Es fácil pensar que papá no era una carta más importante que otra en un castillo de naipes. Aprendimos que el castillo se derrumba con una carta que retires, lo mismo da cuál sea la elegida y la importancia relativa que tenga. La fragilidad de toda estructura se hace visible desde ese momento. Siempre puede caer una carta. Mamá jugó las suyas apilándolas una encima de otra como quien toma la carta de papá y comienza a echar tierra para enterrarla. Una semana después, preparó una comida especial. Hizo carne a la duquesa, un plato que siempre me preparaba por mi cumpleaños, sabiendo que era mi preferido, y fresas con nata, el postre que volvía loca a Nieves. Papá era más de aperitivos, boquerones en vinagre y aceitunas malagueñas, que no faltaron en la mesa. «Es un homenaje a vuestro padre y un homenaje a nosotras. Porque está presente en nuestras vidas y porque desea que sigamos avanzando. Ya hemos llorado, ahora hay que seguir y lo haremos a partir de mañana». Fue una comida inolvidable. Un truco de magia. Guarda la carta dentro y baraja. No hacen falta risas ni acontecimientos para que algo acabe entre los recuerdos más accesibles de nuestra memoria. Nieves siguió los pasos de mamá y yo me esforcé en hacerlo. Hubo una época en que les recriminé el haber olvidado a papá. Solo llegué a expresárselo a Nieves en alguna discusión acalorada. Las discusiones habituales utilizando insultos antagónicos: si yo era una puta de barrio, ella era una mojigata estrecha; si yo era holgazana, ella era chaquetera; si mamá me odiaba, prefería ese odio a un amor falaz. Su llanto confirmaba mis victorias, la mayoría pírricas. Ésa era mi ceguera. Queramos o no, las discusiones de este tipo no se olvidan, porque el solo esfuerzo por mantenerlas en el olvido tiñe el presente con su regusto. Nuestras palabras, nuestros actos, nuestros acercamientos y distancias medidos llevan las cicatrices del fuego que nos forja y que persiste latente. Mamá lo sabe. Y agradece que respondamos a sus discretas maniobras para seguir en contacto. Cree que un día nos quedaremos solas. Nos llamamos. Me invita a su casa. Viene a la nuestra. Pregunto por su embarazo. Si fuésemos crías, ella me echaría en cara su proyección profesional, su marido, su embarazo, su estabilidad. A mí no me quedarían muchos recursos para responder y recurriría a la ofensa personal. No en vano he vivido más que ella y he disfrutado de la vida más que ella. Una tontería. Sé que es mejor mantener la compostura. Ha habido buenos momentos. Y éste debes aprovecharlo para hacerla sentir bien. Para acercarte. Para decir las cosas que no pudiste decir. No es así. No las diré porque nunca se dicen. Los adultos tenemos ese guarda fronterizo armado en nuestra cabeza. No deja salir esas cosas. Igual que nadie sale en ropa interior a la calle. Que sean ellas las que se vayan a quedar solas no hace mi vida más errónea ni la suya más acertada. Solo es una carta retirada más. Cada día se levantan castillos de naipes y se construyen fortalezas en la arena. Lo más poderoso sucumbe siempre al tiempo y al deterioro. Cuánto más no sucumben los débiles. Llevamos el mal dentro, un germen que nos priva de la inmortalidad y que marca nuestras obras con la caducidad.

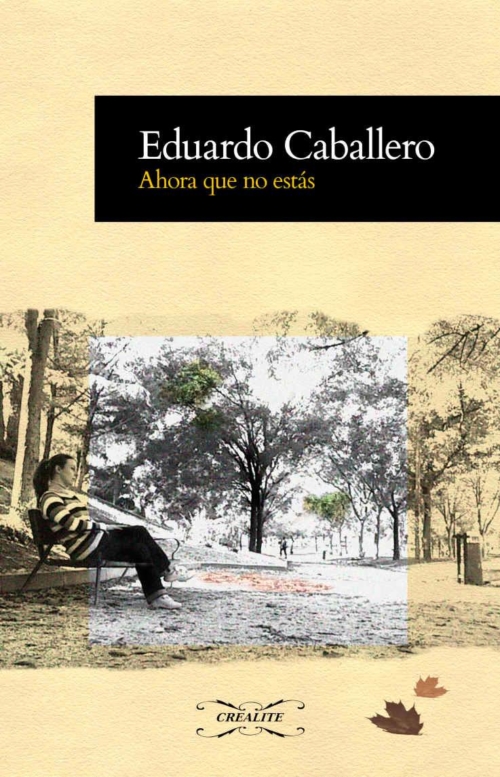

Ahora que no estás

Portada del libro: Ahora que no estás. Autor: Eduardo Caballero